Recentemente deu-se mais um pequeno «incidente» dentro da minúscula comunidade transgénero a que pertenço. Seria algo que passaria completamente despercebido, já que este tipo de coisas, quando se passa nas redes sociais não-pesquisáveis (que são a maioria das que estão «na moda»), acaba por não ser visto por ninguém, e depois desaparece, para sempre esquecido. É por isso que decidi escrever este artigo. Não penso que o incidente seja de ignorar, pois tem repercussões; e é através da sua exposição que se poderá, eventualmente, mudar mentalidades e evitar que isto volte a acontecer de futuro…

Passo a explicar: o «incidente» em questão começou de forma relativamente ingénua, com uma pessoa transgénero, assumidamente transexual MtF, tendo louvado publicamente o seguinte vídeo da Sarah Inês Moreira, a primeira transexual MtF portuguesa a participar no concurso Miss Trans Star International, cuja participação serviu de pretexto para uma entrevista com a Cristina Ferreira, abordando a questão da transexualidade e da sua aceitação (ou não…) em Portugal:

Se bem que o vídeo da Sarah esteja excelente, do ponto de vista auto-promocional e da explicação que a Sarah dá, o problema na realidade veio no comentário que acompanhou o vídeo: a noção de que as transexuais (em particular, presuma-se, as MtF) são «normais», e que se distanciam, pois, assim, das restantes pessoas transgénero.

Ora isto levantou algum furor entre a nossa pequena comunidade, entre as quais se contam pessoas de praticamente todo o espectro trans — desde pessoas cis que mantém uma amizade conosco, passando por crossdressers parciais, fetichistas assumidamente homens mas que adoram vestir-se de mulher, pessoas com oscilação de género, pessoas transgénero ainda «em fase de descoberta», crossdressers não-fetichistas, mulheres trans em transição e pós-transição. O grupo não é muito grande, nem tem muita «presença», mas tem pelo menos o mérito de juntar estas pessoas todas, de assumirem um código de ética (e de disciplina no vestuário!) quando estão em público, e, acima de tudo, gozarem a amizade uns dos outros sem estar a «rotular» a pessoa X ou Y, sem considerar que uma pessoa algures num ponto do espectro trans é «superior» ou «inferior» aos restantes, só porque está nesse ponto. Tod@s somos casos particulares; tod@s somos especiais, cada qual à sua maneira; e tod@s podemos conviver pacificamente umas com as outras em respeito mútuo pelas nossas diferenças.

Evidentemente que isto dito assim parece que é «perfeito» e obviamente que não é; há, como em todo o lado, divergências (muitas vezes profundas). Mas existe pelo menos uma linha condutora, uma visão, uma ética: pode depois haver discussão sobre a forma melhor de a aplicar, mas, regra geral, o princípio do «unidos venceremos» é o que prevalece — ou seja, a nossa diversidade e variedade, dentro do espectro trans (mesmo que muitos nem sequer considerem pertencer a este espectro!), é a nossa força. Achar que uns são «mais que os outros» (deixando, portanto, os «outros» de fora) não ajuda em absolutamente nada.

Ao levantar este ponto junto da pessoa em questão, esta, para «confirmar» a «superioridade inata» das pessoas transexuais sobre as restantes, resolveu publicar um segundo vídeo, apontando que, numa entrevista dada à SIC, por volta do minuto 5:13, a Drª Vera Ribeiro (Doutoranda em Psicologia Clínica na Faculdade de Psicologia de Lisboa e Mestre em Sexologia Clínica pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias) diz que há diferença entre os diversos tipos de pessoas que se vestem de mulher:

Bom, na realidade, a Drª Vera Ribeiro apenas diz que há diferença entre os diversos tipos de pessoas que se vestem de mulher — algumas das quais não sofrem, de facto, de nenhuma forma de disforia de género. Mas isso não quer dizer que sejam pessoas «anormais»!

O problema, penso eu, está na interpretação dada às palavras da Drª Vera Ribeiro. Como esta se dirigia a um público geral, resolveu simplificar a questão, e explicar que nem todos os homens que se vestem de mulher sofrem de disforia de género. O que é realmente verdade. Mas é uma simplificação!

Disforia de género é um termo clínico específico a que corresponde um diagnóstico preciso. Em essência, descreve uma pessoa que sente desconforto ou mesmo aflição/angústia/ansiedade por existir uma incongruência ou incompatibilidade entre o seu sexo biológico e a sua identidade de género (esta é a definição do serviço nacional de saúde britânico). Algumas destas pessoas aliviam o seu desconforto vestindo roupas do género com que se identificam; outras nem sequer isso fazem. Algumas pessoas com disforia de género muito severa poderão sofrer igualmente de depressão clínica, ansiedade clínica, comportamentos obsessivo-compulsivos, pensamentos suicidas, etc. — que, mais uma vez, poderão ter intensidades maiores ou menores. Nalguns casos, a transição é a única via para obter uma «cura» para a disforia de género.

Mas nem todas as pessoas que vestem roupa do género com que se identificam (e não de acordo com o seu sexo biológico ou género atribuído à nascença) sofrem de disforia de género; ou seja: podem, de facto, identificar-se com outro género que não o atribuído à nascença sem sofrerem de disforia de género. O «diagnóstico» da disforia de género é em geral indicado pelo desconforto/aflição/angústia, etc.; se este desconforto não existir, mesmo que a pessoa realmente se identifique com outro género, não há, clinicamente falando, «disforia de género». Estes casos são muito mais frequentes do que se pensa, pois correspondem essencialmente a pessoas transgénero que não procuram apoio médico, já que não existe sofrimento associado à sua identidade de género.

Existem igualmente imensos casos em que as pessoas oscilam entre géneros, ou apresentam fluidez de género, ou não se identificam mesmo com género algum; nestes casos também não existe «disforia de género» no sentido clínico. Existe, isso sim, uma vivência rica de uma experiência de género que é muito diferente da das pessoas cisgénero.

Finalmente — e é isto que a Drª Ribeiro refere — existem, claro está, muitos casos em que a questão da identidade nem sequer se coloca, pois o acto de vestir roupas de um género que não o atribuído à nascença provoca sensações agradáveis e/ou eróticas. Não existe, nestes casos, qualquer dúvida — muito menos desconforto! — relativamente à identidade de género; existe, isso sim, um desejo — sensual (no sentido de ser agradável ou prazenteiro aos sentidos) ou mesmo erótico (no sentido de provocar excitação sexual, incluindo possivelmente orgasmo) — de vestir roupa de um género diferente do atribuído à nascença. Em muitos casos, a roupa, por si só, pode não ser suficiente para tornar a experiência realmente prazenteira: é necessário igualmente desempenhar o papel de género correspondente a essa roupa. Por uma questão de simplificação, a Drª Ribeiro, no vídeo, coloca todos estes casos na mesma classificação — a de travestismo (fetichista) — pois é assim que, infelizmente, é feita a classificação a nível do DSM-V (V = 5 em numeração romana!), uma lista compilada por psiquiatras, psicólogos, sexologistas e outros especialistas em questões mentais, para utilização nos Estados Unidos — mas que é praticamente usada no mundo todo, ou, pelo menos, fonte de inspiração para classificações semelhantes.

Em termos estritamente clínicos, pois, uma pessoa apresenta-se junto de médicos com desconforto/sofrimento relativamente a duas situações: a primeira é a de que se sente desconfortável com o género atribuído à nascença, pois não é esse o género com que se identifica, e considera que o seu corpo tem os atributos (sexuais) errados — estamos a falar, pois, de disforia de género (que em Portugal a legislação equivale a transexualidade); o segundo caso que se apresenta junto dos médicos é de alguém que possui efectivamente um fetiche pela roupa/papel de um género que não o que lhe foi atribuído à nascença, e que esse fetiche, ou a obsessão com o mesmo, o está a prejudicar (criando ansiedade ou mesmo depressão, perda de interesse sexual, ou qualquer outra questão que preocupe a pessoa e que a motive a consultar um médico).

Todos os restantes casos não se apresentam a médicos para «tratamento» — pois nesses casos não existe qualquer «desconforto», muito menos ansiedade ou depressão clínicas. A pessoa está satisfeita com a sua identidade de género. Não a incomoda. Pelo contrário: tira verdadeiro prazer pela possibilidade que tem de se apresentar como um género diferente, com uma mistura de géneros, ou mesmo sem qualquer género. Seja como for que se apresente, essa apresentação não tem qualquer influência negativa sobre a sua condição mental. Na realidade, este é, de longe, o maior grupo de pessoas.

O facto de uma pessoa sofrer de disforia de género clinicamente diagnosticada não a faz ser «melhor» do que as pessoas que não sofrem de absolutamente nada mas que não deixam de fazer parte do espectro transgénero. Mesmo que as pessoas não se auto-classifiquem como tal!

De notar que existe uma antiga polémica sobre o que é, exactamente, a «identidade de género»; já discuti isso noutros artigos, mas importa relembrar que o género se manifesta de duas formas fundamentais: a identidade e a apresentação (ou expressão). Podemos dizer, de forma simplificada, que a identidade de género é o género a que a pessoa sente pertencer (pode sentir que pertença a um género, mais do que um, ou a nenhum; e essa sensação de pertença pode não ser «tudo-ou-nada» mas também ser uma gradação, ex. «mais homem do que mulher»), e isso só cada pessoa pode dizer o que sente. A apresentação ou expressão de género é a forma com que a pessoa se apresenta socialmente: isto implica roupa, comportamento, forma de conversar, e assim por diante, de acordo com os padrões estabelecidos para os géneros em determinada sociedade e contexto, ou, deliberadamente, como forma de apresentação fora dos padrões estabelecidos. Também podemos condensar a totalidade dos elementos que compõem a apresentação/expressão de género naquilo que vulgarmente é conhecido por papel de género.

Enquanto que o papel de género — a forma como os indivíduos se comportam em público — é determinado socialmente, a identidade não é: esta é inata, faz parte do indivíduo, não é adquirida nem aprendida, mas tem muito provavelmente uma base biológica. Não se trata de uma «avaria» (e isto penso que ficou bem claramente expresso nos vídeos acima) mas sim de uma expressão alternativa dos nossos genes — uma variante. É isto que entendo que a tal pessoa se referia quando falava da transexualidade como sendo «normal». Talvez a palavra mais adequada seja, na realidade, natural, no sentido em que a variedade de identidades de género possíveis — a totalidade do espectro transgénero — são manifestações naturais do código genético e do ambiente embriológico em que fomos formados. Ou seja: não, não existe forma das mães, usando qualquer tipo de droga ou medicamento, influenciarem a identidade de género da pessoa. Esta realmente é formada de acordo com as características inatas do indivíduo (a combinação da sua herança genética e o ambiente embriológico onde se deu a gestação), embora este mecanismo ainda não seja compreendido. Seja como for, é natural.

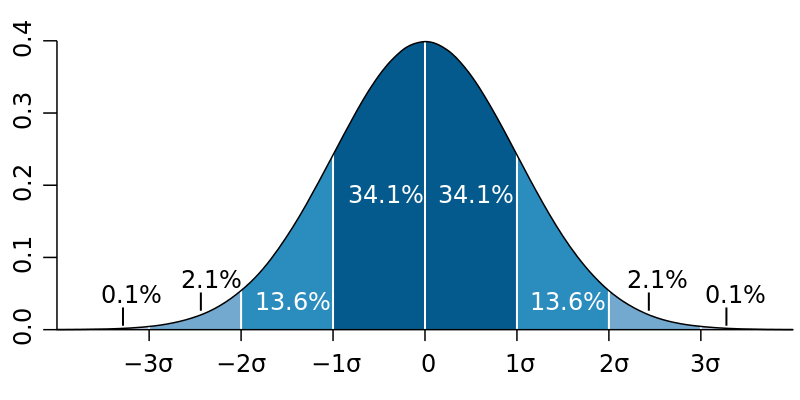

A palavra «normal», em matemática, tem igualmente um significado preciso: trata-se de uma função descrevendo uma distribuição estatística, também conhecida por curva de Gauss. Quando dizemos que um acontecimento é «normal», em termos científicos, estamos a dizer que esse acontecimento é descrito probabilisticamente de acordo com uma curva de Gauss, ou distribuição normal. A identidade de género dos seres humanos, por exemplo, segue uma distribuição deste tipo; no topo da curva (onde se encontra o maior número de indivíduos, ou, se se quiser, a média das pessoas) encontram-se os indivíduos cisgénero, aqueles que não têm qualquer dúvida àcerca da sua identidade de género e que esta corresponde ao género atribuído à nascença de acordo com o sexo biológico. À medida que vamos para a direita ou para a esquerda nesta curva, vamos encontrar indivíduos com dúvidas progressivas sobre a sua identidade de género, em que esta corresponde cada vez menos ao género atribuído à nascença. As pessoas transexuais — as que foram diagnosticadas com disforia de género severa e que têm de transitar para acabar com o seu sofrimento — encontram-se mesmo nos extremos da curva: são cerca de um caso em cada 30.000 nascimentos. Este número pode ser discutível, é claro, mas em Portugal bate mais ou menos certo: actualmente, o número de pessoas transexuais diagnosticadas como tal, e que ou já tiveram a cirurgia e tratamento hormonal, ou aguardam pela sua vez, são, segundo os médicos que consultei, «algumas centenas» de pessoas.

Em compensação, o número de pessoas que sofrem de disforia de género, mas que não estão actualmente em transição (ou seja, que procuram apoio clínico para aliviar os sintomas de sofrimento, mas que não consideram a transição como uma hipótese válida), são «alguns milhares». De notar que a diferença entre um grupo e o outro é apenas a intensidade do sofrimento directamente associado à disforia de género.

No entanto, o número de pessoas que, de certa forma, temporariamente ou não, regularmente ou não, apresentam-se num papel de género diferente do que lhes foi atribuído à nascença, mas sem sofrer de disforia de género, estima-se em «algumas dezenas de milhares». Dado que estas pessoas estão todas elas satisfeitas com a sua situação, não aparecem nas estatísticas; mas podemos estimá-las através das suas interacções sociais — seja em público, seja nas redes sociais — e compará-las com os restantes números, esses sim, validados pela comunidade médica que atende estas pessoas.

E depois temos obviamente o maior grupo de todos, aquele em que as pessoas claramente se identificam com o género que lhes foi atribuído à nascença, mas que mesmo assim gostam (tiram prazer) de se apresentar com um género diferente, seja apenas por prazer sensual, ou mesmo por prazer sexual. Estas pessoas, em Portugal, serão «algumas centenas de milhares» — mais uma vez, não existem estatísticas, dado que estes indivíduos ainda menos aparecem nas estatísticas, e são raros os que sequer se apresentam em público. No entanto, mais uma vez, recorrendo às redes sociais, e contrastando a sua frequência com a dos outros tipos, podemos estimar, por alto, um número nesta ordem de grandeza (há quem defenda que sejam mesmo muito mais!).

Ou seja: voltando ao caso da Drª Ribeiro, ela está a referir-se essencialmente às pessoas que procuram auxílio médico para a sua situação. E aqui podemos ver que existem «milhares» de pessoas com disforia de género que procuram esse auxílio. Uma fracção destas pessoas — talvez uma em dez — irá efectivamente transitar para o género com que se identificam; as restantes irão usar outras estratégias para lidar com o seu sofrimento.

Mas existem igualmente muitas pessoas (não serão, no entanto, «milhares») que, fazendo parte do grupo de pessoas que não sofrem de disforia de género, mas que apenas se apresentam como pessoas de um género que não lhes foi atribuído à nascença por questões sensuais/sexuais, sofrem, no entanto, por causa deste seu gosto e/ou «preferência». Note-se que também nestes casos o gosto/preferência é inato e não adquirido; pode, isso sim, estar latente (e/ou ser reprimido) durante muito tempo, sem se manifestar. Uma vez «manifesto» este desejo, então este pode causar sofrimento — ou não. Mas se causar sofrimento não é por uma questão de identidade de género! Normalmente tem a ver com outras questões: não aceitação social, ou familiar, concepção errada da «moralidade» associada a este tipo de comportamento (que causa trauma), etc. Os casos não faltam! À condição deste grupo os médicos gostam de atribuir o nome travestismo (embora a escolha do nome seja infeliz); se ao comportamento está associado também o desejo sexual (para além do mero prazer sensual) então fala-se de travestismo fetichista.

Dado que este grupo não sofre de disforia de género, mas pode sofrer de outras condições mentais, é normal que a Drª Ribeiro venha esclarecer que existe uma forte diferença entre este grupo e o das pessoas com disforia de género. Essa diferença existe por uma questão de tratamento clínico. Ou seja: os médicos têm de saber se a pessoa sofre de disforia de género ou não. Se for o caso, terão de examinar o grau dessa disforia, pois o único tratamento disponível é a transição. Por outro lado, um caso que não envolva qualquer disforia de género, mas que apresente outros problemas (como depressão ou ansiedade), terá outro diagnóstico e outra forma de tratamento.

É ridículo, pois, dizer que o caso das pessoas que sofrem de disforia de género «é normal», enquanto que os restantes casos, que não sofrem de disforia de género mas que mesmo assim precisam de apoio médico para resolver os seus problemas, «não são normais». Tal como «não são normais» todos os casos que não precisam de qualquer apoio médico porque são pessoas felizes com a forma como se identificam e apresentam em público!

Ora lamentavelmente esta «distinção», que tem a sua origem em classificações médicas necessárias para proceder a um diagnóstico e oferecer opções de tratamento, tem tido influências nefastas na comunidade. Infelizmente já vi isto acontecer imenso noutros países, e que, até agora, em Portugal tínhamos conseguido evitar, pelo menos a nível das redes sociais e das (poucas) interacções públicas.

A título de exemplo negativo: no Brasil, infelizmente, existem três classificações possíveis. Se uma pessoa for muito rica e desejar transitar, é transexual; se não o desejar, é crossdresser. Se for pobre, é travesti, e a única coisa que faz é prostituir-se para ter dinheiro para as operações e o tratamento hormonal.

Nos meios anglo-saxónicos não existe este conceito de «travesti», da forma com é concebido na América Latina, em especial no Brasil. Existem, no entanto, pessoas que deliberadamente alteram fisicamente os seus corpos para, por exemplo, manterem o pénis masculino, embora todos os restantes atributos sejam femininos — são as chamadas shemales, um termo muito pejorativo que identifica trabalhadoras sexuais que deliberadamente evitam a operação de confirmação de género porque lhes permite assim obter clientes sexuais (seja na rua, seja no mercado da pornografia) que de outra forma não seria possível. É um conceito semelhante mas não igual ao do «travesti».

Em Portugal não existe, na realidade, nem uma coisa nem outra — pelo menos em percentagem significativa; e, claro está, excluindo trabalhadoras sexuais de outras proveniências que emigraram para Portugal. Sempre existiram transexuais, embora, claro, só relativamente recentemente é que estas pessoas viram os seus direitos serem reconhecidos, e passaram a receber apoio do serviço nacional de saúde. Tradicionalmente, no entanto, em Portugal as «travestis» são artistas transformistas — regra geral (e existem notórias excepções) são homens que se identificam principalmente com o género masculino, mas que dão espectáculos apresentando-se como mulheres, mais ou menos exageradas (neste último caso sendo vulgarmente conhecidas por drag queens). Muitos (mas não todos!) são homosexuais, alguns dos quais estão dispostos a terem relações com homens enquanto travestidas de mulheres; mas, mais uma vez, não se pode apontar para uma parte e tomá-la pelo todo. Os/as artistas transformistas são, acima de tudo, e principalmente, artistas — quase sempre profissionais altamente talentosos, e que, felizmente, têm tido uma crescente procura na noite «alternativa» das principais cidades deste país.

Fora disso, claro, também sempre existiram dois tipos de «crossdressers», um termo incrivelmente ambíguo que tanto pode reflectir o grupo das pessoas que têm prazer sensual de se vestirem de um género diferente daquele que lhes foi atribuído à nascença, como o grupo das que têm prazer sexual nesse acto. Infelizmente os dois grupos estão muito próximos em termos de descrição externa e confundem-se muito um com o outro, embora tenham atitudes radicalmente diferentes; ambos os grupos, no entanto, podem ou não sofrer de disforia de género.

Embora muitas pessoas transexuais possam passar por uma fase inicial de «crossdressing», «evoluindo» depois para a transição propriamente dita, isto não é universal. Há pessoas transexuais que jamais se vestiriam do género com que se identificam enquanto não tiverem um corpo que corresponda ao género com que se identificam. Logo, podem nunca ter passado por uma «fase de crossdressing», apesar de não terem dúvidas quanto ao género com que se identificam — sabem que não é aquele que lhes foi atribuído à nascença.

A maioria — mas não todas! — as pessoas transexuais tendem a «acreditar» que o género, tal como o sexo, é binário — o que se passa no caso concreto delas é que esse género está «desalinhado» com o corpo que efectivamente possuem. Na realidade, esta foi durante muitas décadas a visão de imensos médicos e especialistas em sexologia, pois a distribuição normal das pessoas transgénero é que estas, tal como as pessoas cisgénero, sejam maioritariamente heterosexuais (ou seja, sentem-se atraídas por pessoas do género oposto ao com que se identificam), embora, evidentemente, não seja assim para todas: uma percentagem de cerca de 10% será homosexual, bisexual, ou mesmo asexual.

Isto complica também um certo tipo de diagnóstico e uma experiência de vida comum a muitas pessoas transexuais, que começam por descobrir a sua «diferença» essencialmente por serem atraídas pelas pessoas do género oposto ao que se identificam; isto é complicado porque estão ainda «no corpo errado». Assumem-se primeiro como homosexuais, porque isso corresponde à imagem estereotipada de «homens que gostam de homens» ou de «mulheres que gostam de mulheres». Mas cedo se apercebem de que não se identificam com a «comunidade homosexual», e que no fundo o que querem é um parceiro heterosexual e não gay. Mas obviamente que uma pessoa heterosexual não se vai sentir atraído fisicamente por alguém que, externamente, assim como do ponto de vista da genitalia, apresenta-se do mesmo sexo biológico: a solução está, pois, em mudar de sexo, para que se seja sexualmente interessante para parceiros heterossexuais.

Esta «lógica» não é de fácil compreensão e tende a mostrar que existe a possibilidade de alguém mudar a sua orientação sexual «porque lhe apetece» ou mesmo de operar transformações a nível do corpo para ser sexualmente interessante para certos tipos de parceiros. Nada podia estar mais errado. A orientação sexual, tal como a identidade de género, não «mudam». O que pode acontecer, isso sim, é existir uma tendência latente para determinada oirientação sexual e/ou identidade de género, mas que, por constrangimentos sociais, familiares, ou laborais, essas orientações e/ou identidades de género não possam ser publicamente assumidas. Pode, no entanto, ocorrer um momento na vida dessa pessoa – despoletado por uma situação de crise qualquer, por exemplo – em que esta se torna incapaz de continuar a «fingir», a «ocultar», a suprimir a sua verdadeira orientação sexual e/ou identidade de género, e então, finalmente, assumir-se (para si própria e para os outros) de acordo com a sua verdadeira natureza. Da perspectiva externa, temos a ilusão de que esta pessoa «mudou». Na realidade, a mudança exprime-se acabando com o «fingimento» e a supressão de sentimentos.

Para algumas pessoas, isto pode ocorrer de um momento para o outro. Para outras, é um processo lento e moroso, e passa por várias fases. Não existe uma «regra» absoluta, nem sequer conheço nenhumas estatísticas, que digam quanto tempo leva o processo em média. Não estou a falar do «processo» de acompanhamento clínico (esse leva, regra geral, nos dias que correm, entre um e cinco anos, e a diferença tem mais a ver com a pessoa propriamente dita do que do serviço nacional de saúde — embora na realidade muita gente tenha uma percepção diferente!), mas sim do processo interno, aquilo que leva uma pessoa transgénero, ou algures no espectro da transgenderidade, a aceitar-se a si própria como é, a «revelar» a sua natureza interior, e a (eventualmente) transitar, ou pelo menos abarcar, a sua identidade de género real. Conheço alguns casos de transexuais MtF que, desde o momento em que se vestiram de mulher pela primeira vez até tomarem a decisão de transitarem, não precisaram sequer de um ano para isso. Outras, como a Caitlyn Jenner, devido a um enorme conjunto de circunstâncias complexas, levaram quatro ou cinco décadas. A «média» estará aí algures pelo meio, mas é pouco significativa: é injusto achar que todas as pessoas devam levar o mesmo tempo a tomar certas decisões relativamente a toda a sua vida. Cada caso é um caso.

Assim sendo, não faz igualmente sentido criticar certas pessoas por estarem numa «fase» atrasada do seu processo de auto-descoberta e desenvolvimento interior. A mim custa-me imenso ver como isso acontece, com (infelizmente) imensa frequência. Apesar de conhecer também excelentes excepções à regra — pessoas que terminaram a sua transição e que não só mantêm o seu contacto com quem as apoiou mas ainda não transitaram, ou que nem sequer consideram a transição — a maioria, infelizmente, talvez mal informadas (não sei) ou mal influenciadas pelas «estrangeiras», consideram-se, de certa forma, «superiores» às restantes, só porque estão «mais avançadas» no seu processo. Além de que para todas as pessoas o processo é diferente: não é forçoso que uma «verdadeira crossdresser» (seja lá isso o que for) tenha de passar por cirurgias e hormonas para ser «uma verdadeira mulher». Isso não só é ignorância, como nem sequer é o que a lei portuguesa diz: a identidade de género existe independentemente da cirurgia e dos tratamentos hormonais, que são considerados opcionais para o efeito da aplicação da lei. Por outras palavras: se uma pessoa não desejar fazer nenhuma modificação ao seu corpo (ou não o puder fazer por questões de saúde, já que todos estes procedimentos implicam um risco elevado, mesmo com acompanhamento médico regular), não quer dizer que seja «menos transexual» do que os outros — segundo a lei portuguesa, na realidade, só é «transexual» enquanto está no processo de transição; quando este termina, ou se é homem, ou se é mulher (a lei portuguesa ainda não prevê a possibilidade de outros géneros que não estes, mas prevê, isso sim, que os cidadãos tenham o direito a assumirem o género com que se identificam mais e a mudar o nome e o género no Cartão de Cidadão para reflectir justamente o género com que se identificam mais). O aspecto físico é irrelevante. As cirurgias são irrelevantes. Isto é perfeitamente óbvio, pois uma pessoa que tenha nascido com dois cromossomas XX, que se identifica como mulher, mas que tem de fazer uma histerectomia por questões de saúde, não deixa de ser «menos mulher» por causa disso. Da mesma forma, uma pessoa nascida com cromossomas XY, que se identifica como mulher, mas que não tenha útero (por razões óbvias), também não é «menos mulher» por causa disso. Ou seja: não é o conjunto de órgãos, o DNA, a aparência, etc. que definem quem é homem e quem é mulher; isso é algo que só a própria pessoa pode saber. O papel dos médicos é auxiliar o processo de auto-reconhecimento da sua identidade e, depois, se for o caso, apoiar a transição medicamente assistida; o papel do legislador é facilitar a burocracia inerente à alteração dos registos centrais para essa pessoa (felizmente, hoje em dia incrivelmente facilitada). Mas só o próprio é que pode saber com que género(s) se identifica (ou se não se identifica com nenhum).

Infelizmente há uma noção completamente absurda (nem sequer digo «errada» — é pior do que isso!) de que certas pessoas, por terem feito X operações ou terem tomado Y medicamentos e vestirem as roupas Z durante um tempo T são «mais» mulheres ou homens do que as outras pessoas. Isso, para mim, é estupidez perfeita — e a razão principal para isso é que conheço pessoas com oscilação de género (a título de exemplo) que, por exemplo, passam muito mais tempo apresentando-se socialmente como mulheres, do que certas pessoas transexuais que passam um ou dois anos (ou mais) escondidas em casa, à espera que os medicamentos surtam efeito, e que as cirurgias as transformem «miraculosamente» em novas pessoas — e, enquanto esses efeitos não forem de certa forma «visíveis», não querem ver ninguém. Por fim, quando lá se decidem a sair, estão obcecadas com a ideia de que possam vir a ser «reconhecidas» como o género a que já não pertencem, e isso cria-lhes obsessões tremendas, para além de uma ansiedade constante (porque haverão sempre pessoas a «descobrir», por mais «perfeitas» que sejam as transformações operadas pelos tratamentos hormonais e pelas cirurgias…). Ou, alternativamente, pessoas tecnicamente «em transição» mas que, devido às suas características intrínsecas, as alterações físicas não são significativas, pelo que continuam a apresentar-se publicamente com um género, enquanto que, em privado (entre as pessoas às quais se «revelaram»), apresentam-se com um género diferente.

Nada disto é «proibido»! Pelo contrário: são claros exemplos da diversidade da identidade de género, das formas que podem manifestar, e também do grau de liberdade concedido em Portugal a muitas pessoas transexuais para que escolham a via, ou a forma, de se manifestarem de acordo com o género que mais se identificam — nas ocasiões que seja apropriado fazê-lo. Aliás, pessoalmente até louvo o sistema português pela sua incrível liberdade — pois noutros países há quase sempre uma obrigatoriedade de seguir «uma via padronizada» na transição — por exemplo, proibição de fazer cirurgia ou mesmo terapia hormonal durante o primeiro ano do teste de vida real. Isto pode ser excessivamente duro (e já defendi noutros artigos esta abordagem), mas independentemente de ser duro ou não, o que conta, no fundo, é o que a pessoa quer fazer da sua vida, e a forma como se quer apresentar em público. Sim, há pessoas transexuais que não têm a menor dúvida que o género é binário, mas que elas, por grande azar, nasceram com o corpo errado para o género que são. Esses são exemplos clássicos (como o da Sarah Inês). Mas existem também pessoas transexuais que não olham para o género como binário: apenas se podem identificar mais com determinado género. Finalmente, a transição também não é uma receita universal. O que não faltam são pessoas que, a início, recusam fazer todas as operações, porque ainda sentem apego a determinadas experiências (sensuais, sexuais, psicológicas, ou outras…) associadas a certas partes do seu corpo. Ninguém as «obriga» a nada. Algumas, numa fase mais tardia da transição, eventualmente até se sentem mais confortáveis e/ou encorajadas a eliminar essas partes do seu corpo, por acharem que, afinal de contas, já não faz sentido mantê-las. Mas isto não é obrigatório, nem sequer é nenhuma regra. Mais uma vez: as pessoas não são «menos transexuais» só porque não seguem todas os mesmos critérios.

Porque nem todos os pontos ao longo do espectro da transgenderidade têm um «nome», isto cria por vezes muitas confusões. O melhor exemplo, claro, é a palavra «crossdresser» — que pode envolver praticamente tudo: desde pessoas que não têm qualquer crise de identidade de género (travestismo fetichista, drag queens, artistas transformistas, actores de televisão ou cinema que desempenham um papel numa série/filme…); os casos mais clássicos que têm uma «essência feminina» mas não tencionam fazer qualquer transição (não há «nome» para este tipo…); aqueles que têm oscilação de género (também sem «nome» para além deste) e que são ora homens, ora mulheres, ora outro género qualquer, conforme o seu estado de espírito, e que podem — ou não — desejar alguma modificação corporal que lhes facilite a oscilação entre um género e o(s) outro(s); pessoas com fluidez de género (cujo género não está precisamente definido e que pode até variar com o tempo); pessoas que não se identificam com nenhum género e que, para provar isso, usam indiscriminadamente roupas associadas a qualquer um dos géneros; e, claro, pessoas com disforia de género, desde os casos mais ligeiros (em que a transição não é necessária, apenas um acompanhamento psicológico) aos mais severos (em que a transição é a única opção possível para continuar a sua vida). Ora todos estes casos, em algum momento da sua vida, podem estar a praticar crossdressing. Mas são pessoas completamente distintas! Não há nada em comum nelas — nem em termos de identidade de género, nem em termos de intenções futuras, etc.

Dizer, pois, que de entre todo este espectro, existem pessoas que são «mais transgénero» ou «mais transexuais» ou «melhores» por algum critério imaginário ou fantasioso é pura e simplesmente… transfobia.

Isto pode parecer estranho, pois como pode uma pessoa, sendo ela própria transgénero, ser transfóbica?

Na realidade, e é mesmo muito triste que assim seja, contam-se entre as pessoas mais transfóbicas as que fazem parte da própria comunidade. O que não faltam é pessoas a assumirem-se, por exemplo, como «verdadeiras crossdressers» ou «verdadeiras transexuais», por seguirem determinado conjunto de regras e normas, e desprezando as demais pessoas transgénero por «não serem verdadeiras». Outro caso infelizmente muito comum é o de pessoas transexuais que, uma vez terminando a transição, abandonam de vez toda a comunidade transgénero, por quererem «esconder o seu passado» (por exemplo, porque passaram por uma fase em que eram «meras crossdressers», não tendo ainda tomado a decisão de transitarem); até aí tudo bem, mas infelizmente algumas tornam-se em activistas, representando a «comunidade transexual» e reinvindicando que a transexualidade nem sequer seja considerada parte da transgenderidade, porque — assim o afirmam! — uma pessoa verdadeiramente transexual não muda de género, mas sim altera o seu corpo para que esteja conforme o género com que nasceu. De forma semelhante, há quem defenda que as drag queens e os artistas transformistas, assim como aqueles que praticam o travestismo fetichistas, não devem fazer parte da comunidade transgénero, porque, no fundo, não têm qualquer problema em identificarem-se com o género que lhes foi atribuído à nascença — só tiram é prazer (sensual ou sexual) ou trabalho (como artistas) por vestirem roupas (e agirem) associadas a um género diferente do seu.

Estamos obviamente a lutar com palavras. É um problema. Por exemplo, para mim, a palavra transgénero implica sempre duas coisas — o aspecto da identidade e o da apresentação. Para mim, ambas as coisas estão fortemente interligadas, mas não são, obviamente, a mesma coisa. Ora a maioria das pessoas discorda totalmente desta minha hipótese: o mainstream considera que «transgénero» se aplica única e exclusivamente às questões ligadas à identidade.

Esta definição muito mais restrita, para mim, acarreta algum perigo. Em primeiro lugar, porque permite excluir da comunidade transgénero (e da sua luta por direitos e protecção) um grande conjunto de pessoas — drag queens e transexuais, por exemplo — que ficam, pois, sujeitas aos problemas enfrentados pela comunidade LGBT como um todo: discriminação, preconceitos, violência verbal e física, etc. Os defensores de uma definição limitada do que é ser transgénero estão, curiosamente (e espero que não seja intencional), a «empurrar» uma percentagem considerável da população transgénero para sofrerem às mãos da transfobia — mas esse próprio comportamento é, em si, transfóbico: porque essas pessoas são transgénero de uma forma diferente, não têm os mesmos direitos que as outras!

Condenar aqueles que pensam de forma diferente, que são diferentes, e que por isso não devem ter os mesmos direitos que os outros tem igualmente um nome: xenofobia (medo/ódio daqueles que são estranhos, ou seja, diferentes). Ora isto é precisamente aquilo que supostamente a comunidade LGBT tem vindo a tentar eliminar na sociedade em geral; é muito triste pensar que é a própria comunidade LGBT, mais propriamente a T, que anda a auto-discriminar-se, apontando quais são dignos de serem protegidos legalmente da transfobia, e quais não são.

Porque não sejamos ingénuos: se uma pessoa que nasceu homem estiver vestido de mulher às tantas da madrugada e encontrar um grupo de skinheads armados com tacos de basebol, garanto-vos que estes querem lá saber se essa pessoa é transexual, crossdresser, com oscilação de género, ou meramente acabou de saír de uma sala de espectáculo onde deu um show de transformismo. Leva pancada sem qualquer «discriminação»: para um skinhead, somos tod@s iguais.

Estas discussões filosóficas sobre o que é transgénero e o que não é, e que pessoas são transgénero e quais não são, não tem qualquer significado fora do campo filosófico-científico. Pode ser útil, sim, para a medicina enquadrar melhor o caso, e saber que tipo de tratamento aplicar. Mas do ponto de vista político, isto causa um problema grave: é que existe depois a tendência de só proteger aqueles que são «as verdadeiras pessoas transgénero»… ou seja: acaba-se por induzir o legislador a praticar transfobia sem o saber!

Porque vejamos: é certo que algumas pessoas transgénero precisam de apoio psicológico. Não todas… mas algumas. É certo que algumas precisam de tratamentos hormonais. Algumas precisam de cirurgia. Algumas precisam de poder mudar com facilidade o nome e género no Cartão de Cidadão. Ora bem — para estas «algumas» já existe, felizmente, legislação para as ajudar.

Mas todas as pessoas transgénero precisam de protecção contra a transfobia.

Ora quando se fala em «transfobia» (tal como «homofobia») pensa-se essencialmente em violência, especialmente física. É verdade. Todas as pessoas transgénero precisam de protecção contra a violência… porque, como acabei de explicar, um grupo de pessoas que queira agredir uma pessoa transgénero na rua não vai fazer um longo interrogatório sobre se essa pessoa é X ou Y. Dá porrada e pronto. De nada serve dizer «mas eu não sou transgénero» ou qualquer coisa assim — porrada levam todas por tabela. Contra esse tipo de violência precisamos todos nós de protecção — não apenas «algumas».

Também se pensa na questão dos insultos, no tratamento incorrecto (uso de pronomes errados, impedir uma pessoa de entrar num estabelecimento, etc.). É igualmente verdade. Todas as pessoas transgénero, independentemente de se considerarem sequer como sendo transgénero ou não, precisam igualmente de protecção legal contra este tipo de discriminação. E de facto esta já existe: todos os espaços públicos de acesso público, por exemplo, estão abertos a todas as pessoas, transgénero ou não, e ninguém as pode impedir de lá entrar. Isto inclui repartições de Finanças e a Assembleia da República, mas também museus, escolas, universidades, hospitais… assim como a via pública, os parques públicos, e assim por diante. Já nos espaços privados de acesso público (restaurantes, bares, lojas, centros comerciais…) a conversa é outra: legalmente, pode ser impedida a entrada de pessoas transgénero, desde que o dono do estabelecimento assim o determine e afixe as regras bem claramente à porta. Se pensam que isto é raro, considerem o caso das saunas que estão na moda: a maioria é para homosexuais, mas é proibido, regra geral, as lésbicas frequentarem os espaços para gays e vice-versa: isso fica claramente indicado logo à entrada (se o espaço é só para «homens», só para «mulheres», ou «misto»). Mas quase todas as saunas também discriminam contra pessoas transexuais… porque ficam confusos quanto ao género a que pertencem, antes e depois da transição. Convém no entanto dizer que há excepções; mas o meu ponto de vista é que sim, existem espaços que podem legalmente proibir o acesso a pessoas transgénero. Deveremos combatê-los e acusá-los de discriminação? Provavelmente. E, nesses casos, mais uma vez, estamos a falar de algo que afectam todas as pessoas transgénero, não apenas algumas.

Mas onde a transfobia se começa a fazer notar mais é em coisas como o acesso ao posto de trabalho. Como este se faz em espaços privados de acesso privado, o patrão ou dono do estabelecimento tem todo o direito a determinar, por regulamentos internos, quem pode aceder ao escritório ou estabelecimento ou não, consoante a forma como se veste, como se apresenta, etc. Se bem que isto volta e meia dê escândalos nos jornais (por exemplo, quando certos bancos se recusavam a contratar mulheres…), o certo é que não é muito fácil contornar a situação legalmente, pois o patronato tem meios legítimos e legais para despedir um funcionário de quem não goste. Não é fácil, mas hoje em dia é muito menos difícil do que era antigamente! Quer isto dizer que é altamente provável que qualquer pessoa transgénero que se assuma como tal — independentemente de dizer que «gosta de vestir lingerie para dar umas quecas com a mulher», ou de que «gosta de sair com as amigas vestida de mulher» ou mesmo «vai passar legalmente a ser uma mulher» — raramente terá hipótese de manter o posto de trabalho, talvez com a notória excepção da função pública. Quer isto dizer, uma vez mais, que esta forma de transfobia também afecta todas as pessoas transgénero.

E finalmente há a questão da aceitação social, para além da questão legal. Aí a questão ainda se complica mais, porque começa a aparecer uma noção, infelizmente totalmente errada e «herdada» também do Brasil (e não só), de que se se é rica e bonita, então pode-se ser uma transexual MtF, que não há problema algum. Pronto, pode haver algum problema no início, alguma falta de compreensão, mas como o vídeo da Sarah Inês mostra, toda a família a aceitou, etc. Ou seja, depois da fase de muito sofrimento pela «revelação», a vida lá se encaixa de novo, e está o problema resolvido. Isto, claro, se se for rica e bonita. Pois tudo o resto são prostitutas, ponto final. Até podem ser bonitas, mas não deixam de ser prostitutas. E se não o forem, não deixam de ser taradas sexuais (apenas não cobram é por isso).

Ora este é apenas um dos problemas que existe quando há esta forma de transfobia entre as pessoas transgénero. Ao dizer que umas precisam de apoio e protecção mas outras não (… «porque no fundo não passam de taradas sexuais e prostitutas!»), isso é transfobia dentro da própria comunidade. Mas essa transfobia, infelizmente, cada vez mais se torna omnipresente. Por um lado, é mais que certo que sinto um certo orgulho por pessoas como a Sarah Inês já poderem ter direito à sua vida numa sociedade que a respeita e tolera (claro que há sempre idiotas que não o farão, mas idiotas há em todo o lado, e por coisas bem menos graves… tipo sportinguistas a bater em benfiquistas e ambos em portistas, só porque não são do mesmo clube de futebol, por exemplo…). Mas por outro lado também sinto alguma tristeza de que o usufruto desse direito é só para pessoas que sejam bonitas (e provavelmente ricas) como a Sarah Inês. Não é apenas inveja! É uma constatação de facto. Aliás, a extrema-direita americana usa frequentemente cartazes com crossdressers MtF infelizmente fisicamente muito pouco atraentes para exemplificar como é «ridículo» como é que essas pessoas se podem afirmar como «mulheres». Quando, evidentemente, existem imensas mulheres cisgénero que são feias — e essas não têm qualquer limitação a afirmarem-se como «mulheres».

Já referi por uma vez ou outra que o nosso serviço nacional de saúde também tende a cair nesta armadilha. É certo que não é negado o acesso ao apoio psicológico a nenhuma pessoa que o procure — nesse sentido, não há discriminação. É igualmente certo que se faz um esforço honesto para tratar todas as pessoas como iguais. Mas também é altamente suspeito que todas as pessoas transgénero MtF que eu conheço, que sejam solteiras ou divorciadas, mas especialmente que sejam fisicamente atraentes, preferencialmente com forte atracção sexual por homens (ou então que sejam asexuais) têm prioridade nos tratamentos. Poderia ser contra-argumentado que se trata meramente de uma coincidência (afinal não são assim tantos casos como isso… apenas uns milhares de pessoas é que pedem apoio e ajuda). No entanto, fica-me sempre na cabeça que não foi assim há tanto tempo como isso (pouco mais de um quarto de século…) em que a transição era só aprovada para transexuais que pudessem «passar» completamente como uma pessoa do género com que se identificavam — e se fossem fisicamente atraentes, iriam ter uma vida muito mais facilitada. Aliás, as minhas suspeitas são partilhadas por uma pessoa transgénero dinamarquesa, que, na conferência TRANSRIGHTS de Junho passado, confirmou que no seu país o critério para a «aprovação» da transição era mesmo esse — apesar de não ser esse o espírito da lei.

Por cá de certeza que não é esse o espírito da lei — que é, na verdade, muito simples — mas o único critério é apenas a confirmação (independente) por duas equipas clínicas do diagnóstico de disforia de género. Está actualmente a ser contestado este critério, é certo, mas há aqui um problema complicado: é que a disforia de género não afecta todas as pessoas da mesma forma; e há pessoas que desejam tratamentos hormonais e/ou cirurgia apesar de não sofrerem de disforia de género. Mesmo que o SNS não esteja disposto a pagar por essas situações — o que pode ser ou não legítimo — o certo é que em Portugal é proibido realizar a transição, seja no público ou no privado, sem o diagnóstico comprovado de disforia de género. Bom. Isto é complicado! Porque só com esse diagnóstico é que a pessoa é considerada «oficialmente» digna de protecção especial sob abrigo das leis anti-discriminação — dando, pois, uma vantagem inegável às pessoas legalmente transexuais, que passam a dispôr de direitos e protecção que não são extensíveis às demais pessoas transgénero…

Uma drag queen que seja agredida na rua é vítima de violência — ofensa à integridade física. Mas se essa drag queen tiver no bolso um relatório médico, assinado por duas equipas, a confirmar que sofre de disforia de género, então já é vítima de um crime de discriminação, perpetuado sob forma violenta. Este crime é penalmente muito mais grave — e a pena muito maior — do que a «mera» ofensa à integridade física. Da mesma forma, se uma pessoa transexual for despedida por ser transexual, pode recorrer aos tribunais para tentar acusar o patrão de um crime de discriminação (se o consegue fazer ou não, já é mais discutível…). Se uma pessoa com oscilação de género que se apresenta com um género no emprego, mas que tem fotos suas no Facebook apresentando-se com outro género, e o patrão o/a despede por causa disso… então pode não existir aqui sequer nenhum «crime», pelo menos em termos de direito do trabalho. Afinal de contas, o patrão pode despedir pessoas de quem não goste. Terá de ter justa causa, sim, mas encontrará decerto alguma justa causa — por exemplo, alegando que o empregado não foi honesto relativamente às suas actividades quando concorreu ao emprego, e alegando que as ditas fotos no Facebook de alguém que trabalha numa casa com uma certa reputação podem fazer com que essa reputação seja abalada. Dependendo de quem tiver mais dinheiro para contratar melhores advogados, não só a pessoa com oscilação de género poderá mesmo perder o emprego sem qualquer forma de reivindicar uma compensação, como ainda por cima se pode ver a braços com um pedido de indemnização por «sujar o bom nome da empresa»! Lá está: serão casos de tribunal julgados noutras instâncias, a nível do cível, onde praticamente o que conta é quem tem os melhores advogados — e ter sorte com a juíza que nos calha.

Existe, pois, uma enorme diferença entre as pessoas transgénero efectivamente protegidas pela lei e aquelas que não o são. É certo que, como disse, externamente (e ao nível do comportamento), pode ser impossível distinguir os dois casos. Por exemplo, ninguém é obrigado a «revelar» se tem um diagnóstico de disforia de género ou não — a saúde é uma questão privada. No meu caso concreto, se vou a uma casa de banho num centro comercial, não me passa pela cabeça estar a dar grandes explicações. Não interessa estar a explicar, em detalhe, qual o nível de disforia de género que tenho (se é que a tenho!). Não irei esclarecer quando é que penso entrar em transição ou não. Não vou explicar ao segurança se estou a tomar hormonas ou não, ou se fiz operações cirúrgicas ou não. Tudo isso só me diz respeito a mim. E por isso entro na casa de banho de acordo com a minha expressão de género com a maior das naturalidades! Mas não o faria nos Estados Unidos da América, pois a lei lá é muito diferente da nossa! E provavelmente teria muito cuidado em fazê-lo noutro país europeu; no mínimo, perguntaria primeiro, pois posso não saber como é que a lei se aplica nesses países a pessoas transgénero como eu.

Ora o que esta «transfobia interna» está a fazer é justamente criar a noção de que há pessoas transgénero dignas de serem «protegidas» e de terem direitos «especiais»… enquanto que as outras (as tais que são prostitutas ou taradas sexuais) não têm direito a nada. Neste momento, beneficiamos de uma vantagem: é que externamente é impossível distinguir umas de outras. Há crossdressers MtF fetichistas que se parecem muito mais com mulheres do que a mais linda das transexuais; e, inversamente, há mulheres trans que só graças ao seu Cartão de Cidadão é que se consegue «perceber» que são legalmente mulheres, porque nada no seu comportamento e/ou aspecto indicaria tal coisa. Na realidade, a maioria das pessoas transgénero andará algures pelo meio destes dois extremos; e o que é certo é que o público em geral, não sabendo como distinguir os vários tipos, prefere «jogar pelo seguro» e dar-nos a todas um tratamento cortês (é essa a minha experiência!).

Isto não deixa de ser irónico!

Por um lado, do ponto de vista social, há menos diferenciação entre a pessoa transgénero do tipo X ou do tipo Y — o público não sabe qual a diferença, pelo que acaba por assumir o mesmo nível de tolerância para todas as pessoas transgénero. A lei, para já, tende apenas a proteger as pessoas transexuais, embora a palavra «transgénero» seja provavelmente integrada numa futura revisão da Constituição. No entanto, estar-se-á essencialmente a usar a palavra «transgénero» como sinónima de «transexual», embora claro que não o seja. Mas o cúmulo da ironia é que são as próprias pessoas transgénero que se discriminam mutuamente — quando a população em geral não o faz.

Isto levou-me a reflectir, há alguns anos atrás, que a definição de «transgénero» aplicada apenas e exclusivamente à «identidade de género» era muito limitada; e que não reflectia uma certa realidade que está para lá da própria «identidade de género».

Ademais, há um problema intrínseco àquilo que se chama «identidade de género». Toda a gente assume que «exista» uma «identidade de género», nos moldes em que esta é descrita (pela própria comunidade): um sentimento profundo de pertença a determinado género, que é inato, e não «aprendido» ou socialmente condicionado. Alegadamente todas as pessoas (transgénero ou cisgénero) possuem esta «identidade de género», mesmo que a esmagadora maioria das pessoas cisgénero nem sequer tenham pensado muito no assunto. Aliás, a minha própria «definição» de «pessoa transgénero» é, justamente, alguém que questiona a sua identidade de género. Por outras palavras: se alguém se preocupa em pensar se é transgénero ou não, é porque é: as pessoas cisgénero jamais questionam a sua identidade de género.

Mas não existe nenhum mecanismo genético, biológico, embriológico, ou neurológico ao qual possamos atribuir essa «identidade de género». É apenas uma conjectura — um termo científico que significa uma conclusão ou proposição baseada em informação incompleta, para a qual ainda não existe uma prova. Embora seja altamente provável que, mais cedo ou mais tarde, essa «prova» surja sob a forma de um mecanismo qualquer, e daí a maior parte das ciências que estudem a identidade de género assumirem essa conjectura como essencialmente verdadeira, o certo é que existem cientistas que recusam essa conjectura (mas também sem apresentarem provas em contrário!), alegando que existem outras formas de explicar o comportamento das pessoas sem necessitarem de recorrer à conjectura da existência de uma «essência de género» que produza a «identidade de género». Estas explicações alternativas são altamente polémicas, pois, entre outras coisas, deitam por terra décadas de activismo a favor dos direitos das pessoas transgénero e a luta contra a transfobia. Independentemente de quem tiver razão, eu prefiro, justamente por causa da probabilidade (por minúscula que seja…) de que a «identidade de género» não tenha uma origem biológica, alargar o âmbito da palavra «transgénero» para incluir também a expressão de género, como também já referi em artigos anteriores. Bem sei que esta formulação é igualmente polémica; e já «enfrentei» alguns activistas em forums online que rejeitavam profundamente a minha formulação, essencialmente com dois argumentos:

- ao associar a transgenderidade também à expressão de género, e não apenas à identidade, esta definição torna-se mais fraca, pois basicamente passaria a incluir todas as pessoas que se exprimissem de forma socialmente antagónica ao género que lhes foi atribuído à nascença, independentemente da sua identidade

- uma definição alternativa e mais confusa de «transgenderidade» só iria provocar confusão nas pessoas, e, em especial, nos legisladores sob forte pressão dos activistas, que poderiam assim ficar com menos argumentos para passar melhores leis de apoio às pessoas transgénero que realmente precisam de apoio e ajuda

O primeiro argumento é uma vez mais uma forma de transfobia interna à comunidade. Ou seja, apesar das pessoas sem disforia de género, mas que se apresentam ou exprimem de forma diferente à socialmente atribuída ao seu género, também sofrerem de discriminação (como expliquei), a verdade é que essa forma de discriminação não é vista ou sentida pelas «verdadeiras pessoas transgénero» (as que sofrem, de facto, de disforia de género) como sendo sincera e verdadeira. Por outras palavras: se uma crossdresser fetichista resolver sair à rua vestida de mulher, e levar uma sova, a culpa é dela (por estar, no fundo, a comportar-se de forma estúpida — contrariando as regras e costumes — e por isso vitimizando-se desnecessariamente). A comparação é semelhante a praticar um desporto radical, tipo montanhismo, sem usar cordas de protecção — se a pessoa em questão morrer na queda, a culpa é dela, porque não se precaveu devidamente! Já se a mesma pessoa, vestida da mesma forma, e na mesma situação, fizer prova de que sofre de uma forma qualquer de identidade de género, ou pelo menos que assuma que tem uma identidade de género diferente da que lhe foi atribuída à nascença, então sim, nesse caso está a ser uma vítima de transfobia e deve ser protegida legalmente.

Porquê esta diferença? Em certa medida, isto quase que parece um argumento do tipo «se estiver doente tenho mais direitos do que as pessoas que são saudáveis». É certo que a pessoa doente tem direitos adicionais: nomeadamente, o direito a cuidados de saúde. Mas isso não quer dizer que as pessoas saudáveis não tenham direitos nenhuns, que deixem de ser cidadãos só porque são saudáveis.

Ao abrigo da Constituição, uma crossdresser fetichista tem precisamente o mesmo direito (nem mais, nem menos) de estar vestida de mulher num espaço público como uma mulher transexual (ou mesmo como uma mulher cisgénero!). Ora isto incomoda imenso certo tipo de activistas (a maioria dos quais são efectivamente transexuais…), pois têm receio de serem «confundidas» justamente com as crossdressers fetichistas. Este receio é só verdadeiro porque existe discriminação da própria comunidade contra todas as pessoas transgénero que não sejam «verdadeiras pessoas transgénero» (ou seja, com alguma forma de disforia de género, ou pelo menos com uma não-conformidade de género). Isto é complicado! Se houvesse inclusão — aceitar que todas as pessoas transgénero, independentemente de serem «como nós gostamos» ou não, deveriam ter os mesmos direitos — então não haveria problema, nem risco, de haver «confusão» entre os vários tipos.

Claro que estou a simplificar a discussão! O problema, claro, envolve também as questões morais, e essas são muito mais difíceis de resolver, pois dependem da sociedade e dos seus hábitos e costumes — não do legislador. As leis podem influenciar os comportamentos sociais, mas essa influência leva tempo — quantos de nós continuam a atravessar nas passadeiras com o sinal vermelho para os peões, apesar de ser proibido? (E, hoje em dia, fazem-no sentados em cima de bicicletas…)

No entanto, as leis, se estiverem bem escritas, podem ter um impacto bastante benéfico. Hoje em dia, por exemplo, achamos todos que temos, de facto, direitos inalienáveis com os quais nascemos, e que os temos apenas por sermos seres humanos, não por pertencermos a determinado país, classe social, etnia, religião, etc. Mas isto era tudo menos consensual até se estabelecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos a 10 de Dezembro de 1948. Hoje em dia, praticamente todos os países democráticos e livres do mundo adoptam estes direitos humanos e incorporam-nos nas suas constituições; e depois cabe aos legisladores passarem leis que efectivamente protejam estes direitos. É isto a que chamo um «impacto benéfico» das leis: neste caso concreto, foram desenhadas para que todas as pessoas, sem qualquer excepção, tenham uma vida melhor, mais justa, mais feliz, e que nenhum estado ou nação lhes possa retirar isso.

Costuma-se dizer que a última fronteira da luta pelos direitos humanos está na comunidade transgénero (embora eu ache que está na comunidade intersexo, mas isso já é outra conversa…). Podemos afirmar que essa luta está parcialmente ganha em grande parte dos países livres e democráticos, em que se aceita a possibilidade de uma pessoa poder mudar de nome e género de forma legal. Esses mesmos países geralmente também protegem essas pessoas de discriminação, incluindo-as, de alguma forma, mais ou menos explícita nuns casos (e muito implícita noutros, como o nosso…), na «lista» de «minorias» a serem protegidas. A diferença, em termos legais, acaba por ser o exemplo que dei anteriormente: uma ofensa verbal a uma pessoa transgénero não é uma «mera» ofensa, mas sim um atentado contra uma minoria, que é muito mais penalizado.

Mas talvez o maior problema é que a legislação portuguesa (a par de muitos outros países) «confunde» transgénero com transsexual — por outras palavras, os direitos à protecção contra a discriminação e ao acesso a cuidados de saúde e aos serviços administrativos para mudança de nome e género aplicam-se essencialmente a pessoas transexuais. Se bem que seja perfeitamente natural começar pelos grupos mais discriminados, ou com maiores necessidades, o certo é que as restantes pessoas transgénero não vêm os seus direitos contemplados, nomeadamente, relativamente à sua própria protecção contra a discriminação.

A comunidade transgénero — assim como a comunidade médica — tem contornado esta questão legal de uma forma notável para o acesso aos cuidados de saúde. Como o diagnóstico de «disforia de género» é necessário para continuar o processo (eventual) de transição, e a lei evidentemente admite que este processo seja longo, que tenha várias fases, e que possa ser abortado sem qualquer penalização (e eventualmente tentado mais tarde), não há qualquer problema em ter acesso a médicos qualificados enquanto se espera pelo diagnóstico. E neste aspecto, os médicos não discriminam, de todo, entre os vários tipos de pessoas transgénero — todos têm o direito a ser acompanhados clinicamente, independentemente do ponto no espectro transgénero onde se encontram. Durante esta fase de acompanhamento, prevalecem os protocolos médicos e não a legislação.

Talvez a principal diferença é que apenas as pessoas que sofram de severa disforia de género e para as quais a transição é a única solução é que podem beneficiar de um acompanhamento nessa fase de transição para além da psicologia/psiquiatria — acompanhamento esse que pode, ou não, incluir tratamentos hormonais e/ou cirurgia. Isto significa que apenas as pessoas que sejam «transexuais clássicos» é que podem ter acesso a mais serviços para além do acompanhamento psicológico. Ora evidentemente que isto aplica-se apenas a uma pequeníssima parte do vasto espectro das pessoas transgénero; no entanto, existem outras pessoas transgénero que gostariam de ter acesso a certos serviços médicos (tal como a terapia hormonal, por exemplo), mas tal não é possível no serviço nacional de saúde (já no privado, as coisas são um pouco diferentes…).

Mas mais «grave» do que isso é a ausência completa de qualquer forma de protecção contra a discriminação das pessoas transgénero que não sejam transexuais. Ora essa discriminação, infelizmente, acontece mesmo ao nível da própria comunidade: as pessoas transexuais, sabendo-se com mais direitos e mais protecção que as restantes pessoas transgénero, publicamente mostram o seu desprezo por todas as pessoas que não sejam «iguais» a estas. Há, pois, pessoas transgénero «de primeira categoria» — as que são transexuais — e de «segunda categoria» — as que não o são. As primeiras gozam de protecção contra a transfobia, mas as segundas não.

Ora julgo que tal não é nem desejável, do ponto de vista social, mas também não deve ser intencional por parte do legislador. A transfobia afecta tanto as drag queens e travestis fetichistas como afecta as pessoas transexuais. A diferença é uma de grau: enquanto as pessoas transexuais têm de enfrentar a transfobia 24 horas por dia, 365 dias por ano, as restantes pessoas transgénero podem não estar sujeitas à transfobia durante tanto tempo. Mas há obviamente excepções: as pessoas com fluidez ou oscilação de género, ou sem género identificado, são igualmente vítimas de transfobia (sem protecção!) praticamente todo o tempo, essencialmente por se apresentarem ou exprimirem de acordo com a sua identidade de género. No entanto, podem não sofrer de disforia de género, nem desejar alterar os seus dados no Cartão de Cidadão, nem nada disso — tornando-se, pois, em pessoas transgénero fora do âmbito da protecção contra a transfobia.

O argumento que mais ouço (e não é só em Portugal) é sempre uma variante do mesmo, e vem dos activistas transexuais: «porque é que um homem que veste um vestido uma vez por ano há-de ter os mesmos direitos que eu, que sou transexual?» A resposta é na realidade absurdamente simples: porque estamos a tratar de direitos humanos e não de direitos exclusivamente das pessoas transexuais. Ao conceder protecção contra a transfobia ao tal homem que usa um vestido durante umas horas por ano não se está a retirar nenhum direito às pessoas transexuais. É importante frisar isto vezes sem conta! O «medo» (que é, no fundo, transfobia…) que as pessoas transexuais têm é que a sociedade não as saiba distinguir dos travestis fetichistas e que lhes retirem os direitos que conquistaram tão arduamente. Mas isto é um absurdo, não é por a luta contra todas as formas de transfobia se tornar mais inclusiva, que se vão retirar direitos àqueles que já os têm. O direito à protecção contra todas as formas de xenofobia (nas quais se incluem também a transfobia e homofobia…) é um direito constitucionalmente garantido. Acontece que, no entanto, esse direito pode não ser «reconhecido» no sentido literal do termo: um juíz pode não compreender que determinada acção contra um indivíduo transgénero seja uma forma de violência xenofóbica, e não um mero caso de ofensa à integridade moral ou física. É esta fundamentalmente a questão.

Para além deste direito à protecção contra a transfobia, as pessoas transexuais gozam de outros direitos, que podem não se aplicar a determinadas pessoas transgénero: o direito ao tratamento hormonal, o direito às cirurgias, o direito a alterarem o nome e género no Cartão de Cidadão, etc. Ora jamais se irá tocar nestes direitos, que são especiais e exclusivos (pelo menos para já) para as pessoas transexuais, e que em muitos casos não fazem qualquer sentido para as restantes pessoas transgénero. No entanto, o direito à protecção contra a xenofobia é universal. Só que, da forma como a lei está hoje redigida, alguém que pratique ofensas verbais ou físicas contra uma pessoa transgénero (que não seja transexual), que a despeça apenas devido à sua identidade de género, que a exclua de certos espaços, etc., basta contratar um bom advogado e fazer ver que a lei só protege os indivíduos que tenham um diagnóstico de disforia de género e que planeiam activamente entrar em transição.

No fundo, negar os mesmos direitos humanos à totalidade das pessoas transgénero, só porque «não gostamos delas» ou «porque são ridículas nas suas atitudes» ou ainda «porque dão mau nome às pessoas transexuais», é, pura e simplesmente, transfobia.

Mas o perigo que é apontado pelas pessoas transexuais — que as pessoas cisgénero não as levem a sério, por as confundirem com travestis fetichistas — é real, mas por outra razão: ao ver a divisão que existe na comunidade transgénero, em particular como se atacam mutuamente de forma feroz por pormenores absurdos e insignificantes, a população cisgénero só consegue ver uma massa de pessoas disfuncionais, que não se entendem entre si, que só sabem discutir sobre os assuntos mais inúteis… porque é que se deverá perder tempo com este tipo de gente? Sim, esta atitude também claro que é transfobia, mas… honestamente, eu até compreendo as pessoas cisgénero que são transfóbicas: não se querem «misturar» com um grupo de pessoas que lhes são hostis, mas que até são hostis entre si…

A falta de união entre as várias comunidades transgénero em torno de uma causa comum só prejudica globalmente todos nós. E isto é triste e lamentável. Por um lado, os activistas procuram motivar a sociedade para que aceitem a diversidade; e essa motivação nunca teve tanto sucesso como hoje em dia. O esforço de décadas tem compensado. Mas pelo outro lado, são justamente as várias «facções» entre a comunidade transgénero que mostram pouca abertura de espírito perante a diversidade. Assim, fetichistas não falam com transexuais, que por sua vez não falam com crossdressers, que nem sequer querem pensar em ter uma conversa com drag queens… e cada grupo, por sua vez, subdivide-se ainda mais: entre as pessoas transexuais, há aquelas que fazem todas as cirurgias, as que não fazem todas e que por isso são transexuais de 2ª categoria, e assim por diante; entre as crossdressers, há aquelas que procuram seguir as normas sociais de comportamento e vestuário de acordo com a sua idade e o ambiente em que estão, e as que apenas se vestem da forma como querem, sem a menor preocupação; ou aquelas que têm um cuidado com a sua imagem, e as que apenas querem ser «matrafonas» porque é com isso que se identificam; enfim, cada comunidade tem a sua própria definição do que significa ser «um verdadeiro membro da comunidade», excluindo todos os outros.

Assim não dá!

Dividir para reinar é uma estratégia militar que remonta aos tempos de Filipe II da Macedónia (pai de Alexandre o Grande) e é extremamente eficaz. Uma comunidade dividida entre si mesma, praticando a transfobia entre si, excluindo pessoas da comunidade apenas porque «são diferentes» — quando uma das características principais da comunidade transgénero é justamente a sua diversidade — é uma comunidade que não pode ser levada a sério, que não tem capacidade para reivindicar o que quer que seja, que não consegue unir as suas vozes por uma causa comum, e que, no fundo, está tão fechada em cada um dos seus grupinhos e incapaz de olhar «para fora», que é frágil e que está vulnerável a ataques vindos de fora, nomeadamente todos os ataques que consigam colocar membros de uma subcomunidade ou subdivisão ou grupo contra os restantes… e isto, infelizmente, é a melhor forma da sociedade nos excluir a todos, por nos colocarem todos no mesmo saco: um conjunto de «brigões» que não se entendem entre si, cada qual invocando o direito a ter a opinião de que todas as restantes pessoas estão erradas e que só el@s é que têm razão…