Faz agora sensivelmente um ano em que participo presencialmente na comunidade de crossdressers portuguesas. Digo «presencialmente» porque a minha participação, até à data, e com uma honrosa excepção, tinha sido sempre à distância, via Internet.

Quem me conhece sabe que não faço realmente grande distinção entre «amigos de Internet» e «amigos reais», pois para mim isso seria a mesma coisa que distinguir entre «amigos pelo telefone» e «amigos de café». Amigos são amigos; comunidades são comunidades; a Internet (ou o telefone…) é apenas um meio de comunicação. É certo que sobrevalorizamos o papel da Internet (ou não estaria eu aqui a escrever isto!) e o que não faltam são estudos a provar que as pessoas comportam-se de forma diferente quando estão por trás de um teclado e de um monitor… mas vou ignorar isso tudo. Vou, ao invés disso, assumir uma certa maturidade dos meus leitores: aqueles que já estão tão habituados a usarem a Internet como qualquer outro método de comunicação…

No entanto, é evidente que existe uma diferença. Na Internet podemos ver fotografias de fatias de bolo de chocolate, mas não as podemos comer — nem sequer cheirar.

É claro que podemos ver fotografias e vídeos de pessoas a comer bolo de chocolate, mas não é a mesma coisa:

E é evidente que podemos discutir e comentar tudo na Internet, tal como na vida real. Podemos elaborar complexas teorias sobre tudo e mais alguma coisa. Podemos tentar inferir, pela forma como as pessoas escrevem, aquilo em que elas estão a pensar. Ora experimentem lá descobrir em que é que eu estava a pensar nesta foto:

Adivinharam? Também era fácil…

Chega de brincadeiras (se bem que para mim bolos de chocolate são sempre um assunto muito sério!). A verdade é que uma imagem e uma palavra escrita despertam a imaginação, e podemos obviamente extrapolar muito a partir disso. Se já numa conversa telefónica conseguimos apercebermo-nos do estado de espírito da pessoa com quem estamos falar (não é fácil de disfarçar as nossas emoções na voz — excepto, claro está, para profissionais como actores, locutores ou mesmo vendedores), quanto mais se tivermos palavras, imagens, vídeos, etc., tudo aquilo com que a Internet nos presenteia na comunicação online.

No entanto, continuam a existir diferenças. Há de facto certas coisas — o tacto, o olfacto, o cheiro — que ainda não são possíveis via Internet. Quando estamos na presença de outras pessoas, fisicamente, sentimos essa presença. Não é fácil de explicar porquê. Essa presença é mais do que o somatório de todos os sentidos. E não, não estou a falar de propriedades místicas (almas, auras, campos energéticos subtis), pois não é preciso ir tão longe para chegar à conclusão que a presença física tem as suas qualidades bem próprias. Existem, na realidade, imensos estudos sobre isso, os mais antigos remontando ao final da década de 1950: aparentemente nós, tal como os animais, temos «áreas de controle» que se espalham numa esfera à nossa volta. Herdámos isto dos tempos em que defendíamos territórios: cada predador (como qualquer dono de gatos sabe) tem a sua área própria, e uma «interferência» nessa área implica uma reacção: para uma pessoa amiga, a aproximação é interpretada como intimidade; para um inimigo, é uma ameaça. O nosso organismo está preparado para reagir a estas duas coisas de forma diferente. No caso de uma ameaça, podemos reagir fugindo ou atacando. No caso de intimidade — e dependendo do género da pessoa, e da atracção que sentimos por esse género — podemos sentirmo-nos confortáveis ou mesmo infundidos de desejo sexual. Embora tudo dependa do contexto e da situação, a verdade é que essas reacções baseadas na proximidade das pessoas são coisas que fazem parte da nossa herança genética e estão algures «gravadas» nos mecanismos do nosso cérebro.

Na realidade, até somos uma espécie «especial» (perdoem-me o pleonasmo!) É que dentro de todas as espécies, nem todas são gregárias, ou seja, nem todas tiram proveito da colaboração em grupo para se tornarem mais eficientes a defender o seu território e a comida que nele existe, e a potenciar os contactos sexuais que permitem a reprodução da espécie. As espécies gregárias, ao contrário das restantes, aprendem a «controlar» essa área de influência ou de controle em torno dos indivíduos, sendo mais «liberais», no sentido em que suprimem o desejo de fuga ou ataque na proximidade de outros indivíduos da mesma espécie, ou do mesmo bando, ou do mesmo grupo. Em vez disso, e apesar da selecção natural ser profundamente egoista e competitiva, as espécies gregárias aprenderam que a colaboração lhes traz vantagens enquanto espécie. Por outras palavras: as espécies gregárias tendem a reproduzir-se mais, a controlarem melhor os seus territórios, a adaptarem-se a habitats diferentes, a compensarem elementos mais fracos através da presença de outros elementos mais fortes. É evidente que a espécie humana, que colonizou todo o planeta, e que é a espécie de mamíferos mais numerosa na Terra (talvez seguida de imediato pelas ratazanas e pelos ratos domésticos), o conseguiu graças a uma estratégia de colaboração. Mas mesmo sabendo que existem muitos mais insectos do que mamíferos na Terra, também entre estes são as espécies gregárias que são as mais populosas: a formiga é, de longe, o insecto mais numeroso deste planeta (por várias ordens de grandeza).

Ao tornarmo-nos uma espécie gregária, tivémos de adquirir algumas características novas, para lidarmos com o problema de equilibrar os níveis de competição (necessários à selecção natural) com os de cooperação (que nos dão mais vantagens enquanto espécie). A primeira coisa, evidentemente, foi aprender a reconhecer os indivíduos que fazem parte do «nosso» grupo.

Um antropologista britânico chamado Robin Dunbar propôs uma teoria curiosa, por volta de 1992, conhecida hoje como «o número de Dunbar», também chamada de «a esfera dos macacos» (monkeysphere, em inglês). Através da análise de vários primatas, chegou à conclusão que estes, em média, conseguem manter relações com apenas um certo número de indivíduos — aquilo que a grosso modo chamaríamos de «parentesco» de uma família muito alargada. Este número foi correlacionado com o volume ocupado pelo neocórtice do cérebro, dando resultados bastante precisos e previsíveis para as várias espécies de primatas. Dunbar extrapolou, pois, para a espécie humana, chegando à conclusão de que o valor, para nós, seriam cerca de 150 indivíduos (de notar que este é um valor médio, pois a capacidade craniana dos seres humanos também varia de pessoa para pessoa). Na realidade, Dunbar foi mais preciso, e considerou três números diferentes: para o bando (cerca de 35 pessoas), para o parentesco (cerca de 150 pessoas), e para a tribo (cerca de mil pessoas).

Este resultado mais ou menos obscuro da primatologia e da antropologia poderia não ter muito interesse até se começar a estudar as redes sociais. E descobriu-se, talvez não por acaso, que o mesmo valor se encontra presente na Internet. Assim, é normal — e aqui «normal» indica uma função matemática, não um preconceito moral ou uma imposição social! — que uma pessoa, regra geral, contacte regularmente com umas 35 pessoas (no Facebook, chamar-lhes-íamos amigos chegados); que o faça de forma muito irregular com cerca de 150 pessoas; e que eventualmente tenha na sua «lista de amigos» um milhar de pessoas, mesmo que na realidade não contacte com a esmagadora maioria deles.

(Nota: é evidente que se alguém que esteja a ler isto disser que os seus números são totalmente diferentes, isto não coloca em causa a teoria! Lembrem-se sempre de que estamos a falar de valor médios: há, evidentemente, imensas excepções, dado que todos nós somos um bocadinho diferentes uns dos outros!).

Mas não foi apenas nas redes sociais que o número de Dunbar foi estudado. Também se aplicaram as teorias de Dunbar ao meio empresarial. E descobriu-se assim que, regra geral, um patrão era mais eficiente a trabalhar se só tivesse de lidar com um máximo de 35 pessoas de cada vez. Por sua vez, se num edifício de uma empresa estivessem mais de 150 trabalhadores, geravam-se mais conflitos do que o habitual (de uma forma muito notória). Bill Gates, num dos seus livros sobre gestão empresarial, conta como uma das enormes vantagens das start-ups (empresas tecnológicas «de garagem», que nascem com pouquíssimos recursos mas imensa energia e vontade de sucesso) é justamente a sua agilidade e flexibilidade, e que uma das razões para essa agilidade advém do facto de geralmente serem muito pequenas. Quando começam a atingir o tal «número mágico» das 35 pessoas, começam os problemas, e as empresas perdem a sua agilidade. Ou seja: as empresas de grandes dimensões são ineficientes por uma questão biológica! Gates, que é um espertalhão, alegadamente decidiu então reorganizar a Microsoft (na altura, ainda era o patrão) de forma a que a todos os níveis nunca houvessem mais de 35 pessoas. Assim, no máximo, uma equipa de programadores era liderada por um supervisor com 35 subordinados. Ao nível acima, um director coordenava, no máximo, 35 supervisores. E um administrador coordenava, no máximo, 35 directores, e assim por diante, até chegar a Bill Gates, que nunca lidava directamente com mais de 35 pessoas. Por sua vez, algumas empresas de grandes dimensões dividiram-se em departamentos, cada qual com o seu edifício próprio, em que não tinham mais de 150 pessoas por edifício — mesmo que os edifícios, por si só, não estivessem muito distantes uns dos outros. Mas chegaram à conclusão que as empresas assim eram muito mais eficientes e tinham muito menores conflitos entre funcionários.

Há muitos e muitos mais exemplos semelhantes, muito estudados (como, por exemplo, o número máximo de alunos por turma; os tamanhos dos exércitos ao longo dos tempos; o número de pacientes que um médico consegue acompanhar de forma pessoal; etc.), e a conclusão é invariavelmente a mesma. Como tudo em ciência, não existem «verdades absolutas», e pode ser que exista uma explicação diferente para estes «números mágicos»: 35/150/1000. A que temos, para já, parece ser razoavelmente plausível, tem uma explicação lógica assente na evolução das espécies, e parece ser consistente em muitas áreas da interacção humana. Haverão, é certo, muitas excepções, muitos casos especiais, muitas «anomalias». Mas, até surgir uma explicação melhor, devemos considerar estas teorias de Dunbar como tendo uma boa capacidade de previsão sobre o comportamento humano em grupos de diferentes dimensões.

O que se passa com as pessoas que estão fora da «esfera do macaco», ou seja, o que acontece com a 151ª pessoa? Na verdade, segundo o que se pode determinar até agora, não retemos grande coisa sobre essa pessoa — e sobre as restantes, na verdade. Em vez disso criamos estereótipos. Podemos pensar nos estereótipos como uma espécie de «mnemónica» para nos lembrarmos de todas as pessoas que estão para além das 150 com que nos relacionamos. Ou seja: se somos capazes de reter informação sobre o aspecto e a personalidade dessas 150 pessoas, sobre as restantes já não temos essa capacidade, pelo que apenas conseguimos identificar traços gerais, geralmente estereotipados («era alta e loura como todas as alemãs, mas de resto não me lembro bem dela»).

I sto está relacionado com uma ideia aparentemente errada que nos passaram na escola: «o saber não ocupa lugar» — o que não é inteiramente verdade: afinal de contas, a dimensão do nosso cérebro é finita, e apesar de não compreendermos muito bem o funcionamento do cérebro (na realidade, percebemos mesmo muito pouco), temos uma noção que conseguimos sempre memorizar mais e mais coisas, sem limite. O que evidentemente é impossível. O que acontece é que, do ponto de vista evolutivo, o nosso cérebro evoluiu para conseguir conter todas as informações que consigamos adquirir durante toda a nossa vida — nem mais, nem menos (isto evidentemente coloca um problema, tendo em conta que a esperança de vida média do homo sapiens é de 40 anos, mas hoje em dia vivemos em média o dobro disso… graças às «batotas» que inventámos e a que damos o nome de medicina para estender a nossa longevidade bem para lá daquilo que é suposto vivermos…).

sto está relacionado com uma ideia aparentemente errada que nos passaram na escola: «o saber não ocupa lugar» — o que não é inteiramente verdade: afinal de contas, a dimensão do nosso cérebro é finita, e apesar de não compreendermos muito bem o funcionamento do cérebro (na realidade, percebemos mesmo muito pouco), temos uma noção que conseguimos sempre memorizar mais e mais coisas, sem limite. O que evidentemente é impossível. O que acontece é que, do ponto de vista evolutivo, o nosso cérebro evoluiu para conseguir conter todas as informações que consigamos adquirir durante toda a nossa vida — nem mais, nem menos (isto evidentemente coloca um problema, tendo em conta que a esperança de vida média do homo sapiens é de 40 anos, mas hoje em dia vivemos em média o dobro disso… graças às «batotas» que inventámos e a que damos o nome de medicina para estender a nossa longevidade bem para lá daquilo que é suposto vivermos…).

Ora isto é mais que suficiente para que nunca sintamos «falta de memória» (como se tivéssemos enchido um smartphone com demasiadas aplicações e que nos dá depois um erro!), mas a verdade é que para «caber» tudo no nosso cérebro, temos de fazer compromissos. Um deles é esta capacidade de retenção de informação sobre diferentes pessoas, que deve ocupar uma quantidade incrível de neurónios. Basta pensar que não nos lembramos apenas do aspecto geral das pessoas e de um ou outro traço da sua personalidade: na realidade, recordamo-nos de diversos episódios da vida dessas pessoas, como estas reagiram em determinadas circunstâncias ao longo do tempo, o que vestiam, onde viviam, os gostos e preferências que têm, e assim por diante. Isto é muito mais complexo do que possa parecer. E por isso é que é limitado!

Nos tempos em que o homo sapiens andava por aí a caçar em África e a arrancar raízes comestíveis do chão, as nossas comunidades eram muito pequenas. Com sorte, o nosso bando chegaria às 35 pessoas, mas às vezes nem isso. Com sorte, viveríamos perto de uma aldeia, onde se encontrariam vários bandos, perfazendo 150 pessoas. Pessoas essas que veríamos todos os dias, e com as quais interagíamos de forma regular. Também seria provável que tivéssemos conhecimento da existência das aldeias geograficamente mais próximas. Neste caso já não existiria um reconhecimento de todas as pessoas, porque não era necessário: só as visitaríamos por acaso. Mas saberíamos que existiam, e que, em caso de guerra, eventualmente elas iriam lutar do nosso lado. Não eram «perfeitos estranhos» mas eram pessoas que não conhecíamos. Partilhavam apenas alguma da nossa cultura: assavam antílopes no espeto como nós e usariam as mesmas ervas para temperar.

Tudo que estivesse para lá dessas aldeias era Desconhecido, com D grande, e provavelmente nosso Inimigo.

A nossa sociedade complexificou-se rapidamente, especialmente após a invenção da «civilização» — palavra que significa literalmente «a vida em cidade» — mas a verdade é que passámos dezenas de milhares de gerações a viver em bandos e a reconhecer pouco mais do que os nossos vizinhos na aldeia em que vivíamos. Ainda hoje em dia continuam a existir aldeias por aí perdidas na Beira e em Trás-os-Montes que pouco têm mais do que 150 habitantes. Toda a gente se conhece; toda a gente, de certa forma, é aparentada. Algumas aldeias serão maiores, e terão «bairros». É uma coisa que sempre me divertiu na aldeia do meu pai: na sua época áurea, chegou a abrigar mil pessoas (foi no século passado). Hoje em dia tem umas 400 pessoas, mas chegou a ter apenas 250. O que é giro é que, apesar de ser uma aldeola antiquíssima perdida no meio da Beira, tem «bairros». Mais do que um. A gente pensa sempre nos bairros populares de Lisboa e do Porto, cidades com centenas de milhares de habitantes. Mas mesmo nas aldeias remotas, que tenham mais de 150 habitantes, existem estas subdivisões: podemos, nessa aldeia, conhecer muito bem aqueles que pertencem ao nosso «bairro» de 150 pessoas (porque provavelmente somos todos parentes afastados), mas a «gente do outro bairro», apesar de morarem do outro lado da rua, são «estranhos» para nós. Não são «dos nossos». Claro que sabemos que fazem parte da nossa aldeia, e quando for preciso ir resmungar à porta da Câmara Municipal para que nos consertem as ruas, os «bairros» todos unem-se e lá vão em conjunto protestar. Mas no dia-a-dia, os habitantes do «Bairro de Cima» não se dão com os do «Bairro de Baixo» (e vice-versa).

Ou seja, apesar de toda a nossa civilização, ainda é desta forma que pensamos e que nos organizamos.

Não tenho muito experiência profissional de trabalhar em grandes empresas — para dizer a verdade, até hoje só trabalhei em duas. Mas tenho muitos amigos que trabalham em grandes multinacionais, e todos eles contam como existe uma enorme rivalidade entre departamentos. Numa das entidades onde trabalhei, também era um pouco assim. Existia o «nosso» departamento, que tinha umas 30 pessoas — pessoas com quem convivíamos diariamente. Existiam depois as pessoas com as quais o nosso departamento tinha de lidar. E havia «o resto do pessoal». A entidade tinha justamente mil pessoas, divididas em seis grandes departamentos (o nosso era um dos dois que era a excepção, por ser muito menor do que os outros). Embora reconhecêssemos as restantes pessoas pelos seus hábitos (iam aos mesmos restaurantes e cafés) não nos dávamos com elas. Sabíamos apenas que faziam parte de «nós». Mas não nos lembrávamos dos seus nomes, ou em que departamento trabalhavam. Acredito que nem todas as pessoas tenham tido a mesma experiência que eu ou que os meus amigos tiveram, mas o certo é que vejo estas coisas a acontecer em todo o lado, e tudo gira sempre em torno dos mesmos números.

Para resumir: da forma que evoluímos, temos apenas a capacidade de reter informação detalhada sobre cerca de 150 pessoas, através do contacto diário com estas. De entre estas, estaremos em contacto muito próximo (os tais «amigos chegados» — entre os quais, claro, se inclui a família) com cerca de 35. E talvez sejamos capazes de reconhecer — embora já sob forma muito estereotipada — alguma afinidade com mais cerca de mil pessoas. Mais do que isso somos incapazes. E não é por maldade, ou por alguma falta de vontade: todos somos assim, e é assim que os nossos cérebros funcionam. Nada podemos fazer senão aceitar que é assim que somos — e relembrar-nos que todas as outras pessoas são assim também!

Uma consequência infeliz desta «estereotipagem» das pessoas para além das 150 — e ainda mais pronunciada para além das mil — é que este é o mecanismo que está por base no racismo, na xenofobia, na discriminação. Como somos incapazes de elaborar laços de afinidade para além de um certo número de pessoas, todas as restantes são «estranhos» incompreensíveis, que não pensam como nós pensamos, e que não têm a aparência com que estamos familiarizados. Portanto, são «inimigos»: ou temos medo deles, ou desprezamo-los fundamentalmente. Infelizmente isto parece que está «codificado» no nosso ADN: ou seja, embora sejamos uma espécie gregária, não evoluímos para vivermos numa sociedade com sete mil milhões de pessoas. Simplesmente não temos capacidade pessoal para desenvolvermos afinidade por essas pessoas todas.

Um exemplo muito claro mostra-nos isto muito bem: a morte de um pai ou de uma mãe é para nós infinitamente mais dolorosa (ou preocupante) do que 200 mortos num avião que se estatelou num aeroporto do nosso país, ou de vinte mil mortos num lugar remoto do planeta. Somos insensíveis a essas mortes todas, e não é porque a televisão nos insensibiliza (ao contrário do que muita gente pensa), é pura e simplesmente porque não elaborámos laços de afinidade com essas pessoas. Nem é uma questão de distância: a morte da nossa mãe, quer seja no quarto ao lado, ou na Austrália, é-nos muitíssimo mais dolorosa do que a morte de cinco mil curdos bombardeados pelo ISIS — apesar de entre esses cinco mil se contarem muitas mães e crianças. Mas não são a nossa mãe, nem as nossas crianças, nem sequer as mães e crianças de pessoas que fazem parte da nossa «esfera de macaco».

Da mesma forma, é-nos fácil barafustar e mesmo insultar os nossos políticos, porque, na maior parte dos casos, não desenvolvemos qualquer afinidade para com eles, e por isso estão fora da nossa esfera. Assim, não temos qualquer problema em estereotipá-los («todos os políticos são corruptos e só pensam neles próprios») e, dessa forma, insultá-los sem vergonha, mesmo em público. No entanto, na verdade, pensamos exactamente como eles. Há uma famosa entrevista (cujo original nunca descobri, mas isto circula na ‘net há anos) com uma senhora do povo, em que o entrevistador pede a opinião da cidadã sobre os seus governantes, um dos quais recentemente envolvido num escândalo em que tinha comprado um apartamento para um sobrinho com dinheiro que se veio a descobrir que não era dele, mas sim do Estado. A senhora, conforme se possa imaginar, não se coíbe de insultar os governantes, dizendo que se ela fosse eleita, nunca faria uma vergonha dessas.

Mas o malandro do entrevistador propõe-lhe o seguinte cenário: imagine que a senhora ganha as eleições e se torna primeiro-ministro. Um dia, a sua irmã bate-lhe à porta do gabinete. Diz ela que o filho, seu sobrinho, teve um azar incrível: a mulher divorciou-se dele, ficou-lhe com a casa, e não é que no mesmo dia é despedido do emprego que julgava garantido? Agora anda pelas ruas da amargura sem saber o que fazer.. não seria a tia capaz de lhe arranjar «qualquer coisinha» ali no Ministério só para ele se ir safando enquanto não arranja algo de melhor? O rapaz, afinal de contas, é bom trabalhador, teve excelentes notas no curso, tem óptimas referências dos vários empregos por onde passou, mas teve azar, coitado, o lugar dele foi substituído por um call centre na Índia e a empresa não teve outro remédio senão o despedir… qual seria a reacção da senhora, agora primeira-ministra?

A maior parte das pessoas lá acaba por concluir que com certeza que faria «um favorzinho» ao pobre do sobrinho, salientando, no entanto, que a situação é muito diferente, porque o sobrinho é bom rapaz, trabalhador, sério, honesto, e que a situação seria apenas temporária, podia ser consultor, apenas com uma avença a um valor baixinho, não incomoda ninguém, afinal de contas, é natural que se contratem consultores, e no fundo não se está prejudicar ninguém…

É evidente que isto ilustra muito bem o princípio do número de Durban. Da nossa perspectiva, tudo o que os políticos fazem é corrupto. Mas se estivéssemos na mesma situação que eles, estaríamos meramente a «dar uma ajuda» a pessoas da nossa família, que «merecem» porque são honestas e trabalhadoras. Mas não conseguimos compreender que aquilo que consideramos «corrupção» é precisamente a mesma coisa. Isto não é porque sejamos estúpidos ou incapazes de compreender o conceito: compreendêmo-lo muito bem! Só que… as regras são diferentes para as pessoas que fazem parte da «nossa» esfera. Os «outros» são «corruptos»; os «nossos» são, enfim, boas pessoas que tiveram azar na vida e que precisam apenas de uma mãozinha…

Ora quem esteve a ler até este ponto provavelmente ainda não percebeu o que é que isto tem a ver com a comunidade de pessoas transgénero 🙂

A razão principal para a transfobia (não será a única, é certo) tem a ver essencialmente com este conceito de «estranho». Existem tão poucas pessoas transgénero (serão talvez 0,1% da população — o que é uma mera estimativa, já que nenhum país do mundo as consegue recensear: a esmagadora maioria das pessoas transgénero nunca aparecem nas estatísticas, a não ser que se decidam a consultar um médico, coisa que a maioria não faz) que a esmagadora maioria da população nunca na sua vida encontrará uma pessoa transgénero. Ouvirá falar delas, é certo, na televisão e nos jornais, mas não saberá muito bem do que se trata. Mesmo que encontre uma pessoa transgénero na rua, não fará parte da sua «esfera de macaco»: estará para além dela, e, por conseguinte, será estereotipada. Não pode ser doutra maneira, pois é assim que os nossos cérebros estão «programados» para reagir.

Parece, pois, que há aqui uma barreira inultrapassável: não vale a pena fazer marchas contra a transfobia e dar entrevistas na televisão, porque a esmagadora maioria das pessoas jamais conseguirá desenvolver afinidade com as pessoas transgénero — pois estarão sempre fora da sua esfera.

Mas há, obviamente, uma solução: que é as pessoas transgénero «entrarem» nessa esfera.

Ora como se faz isso? Uma coisa importante a ter em conta é que a «esfera de macaco» não é inalterável. Ou seja, varia com o tempo. Quantas vezes não voltamos a ver um amigo de infância, com o qual tínhamos perdido o contacto há décadas, e subitamente notamos que afinal de contas não temos nada em comum com ele? Damos a desculpa da ausência, da distância, etc. mas a verdade é que o que aconteceu é que o nosso amigo de infância, que claramente fazia parte da nossa esfera (ou seja, fazia parte das 150 pessoas com as quais mantínhamos a afinidade), foi substituído por outra pessoa. Isso é normal: à medida que vamos progredindo na nossa vida, vamos mudando de emprego, de bairro, de hábitos… vamos conhecendo novas pessoas, e deixamos de ver outras… e a nossa «esfera de macaco» vai-se substituindo aos poucos. Se mantivermos o contacto permanente com determinada pessoa (por exemplo, no caso da família mais chegada), é natural que essa pessoa nunca mais saia da nossa «esfera de macaco». Pode ficar para lá até morrermos 🙂 Mas a maior parte das pessoas estará a entrar e a saír da «esfera de macaco», à medida que o tempo passa, e os nossos contactos e círculos de amizades mudam.

Se nos mudarmos para um bairro novo, ou começarmos a trabalhar numa nova empresa, da primeira vez que formos ao café da esquina, toda a gente será um perfeito estranho para nós — e nós para eles. Mas à medida que voltamos ao mesmo café, vezes sem conta, as pessoas que nos atendem parecer-nos-ão mais simpáticas: significa isto que estão a entrar nas nossas esferas. Primeiro estarão na esfera exterior — a «esfera da tribo» — das tais mil pessoas, que reconhecemos vagamente que tenham uma relação connosco. Quer isto dizer que se encontrarmos a dona do café num centro comercial, vestida de uma forma completamente diferente, provavelmente não a reconheceremos. Talvez nos seja vagamente familiar, mas não sabemos muito bem dizer porquê. À medida que vamos mais e mais vezes ao café, já brincamos com a dona, já ela nos trata como um «freguês» — um habitué, se formos a um café mais queque — e as coisas mudam de circunstância. Já nos preocupamos com a filha da dona, que, coitadinha, tem más notas na escola e ainda por cima um namorado que se mete na droga. Já a dona do café nos pergunta o que se passou com o braço que temos ao peito — ou que nos elogia o casaco novo que recebemos de prenda de Natal. Nessa altura, já fazemos parte da «esfera de macaco», das tais 150 pessoas com as quais mantemos um relacionamento próximo. Se encontrarmos por acaso a dona do café no hospital, vamos imediatamente reconhecê-la e perguntar-lhe se aconteceu alguma coisa ao namorado da filha — porque esses detalhes estarão vividamente impressos na nossa memória.

No entanto, é evidente que não conseguimos fazer isto com toda a gente (porque a nossa esfera só pode ter 150 «macacos» lá dentro!). Mas será normal, por exemplo, que no café comecemos a reconhecer os outros fregueses habituais. Talvez não saibamos os seus nomes, ou o que fazem, mas serão pessoas vagamente familiares: já não são «estranhos», mas sim «vizinhos aqui do bairro». Podem não fazer parte da esfera dos 150 mas já estarão na esfera dos mil. E isso quer dizer que sentimos já alguma afinidade por eles. Se nos contarem que o Sr. Joaquim, coitado, teve um cancro e morreu, podemos primeiro perguntar quem é o Sr. Joaquim, mas quando a dona do café nos disser «era aquele senhor simpático de bigode e chapéu, que ficava sempre no canto voltado para a televisão», sabemos imediatamente de quem se trata — e vamos sinceramente sentir a falta dele, e esse sentimento será realmente genuíno.

Da mesma forma, poderemos habituar-nos à ideia do casalinho homosexual que todos os dias vai lá comer o seu croissant com fiambre ao café, pontualmente às 08h30. Das primeiras vezes poderemos achar aquilo muito estranho, e torcer o nariz, ou fazer comentários inapropriados à dona do café. Mas com o tempo, vemos que são «fregueses» como os outros. Reparamos que andam sempre muito arranjadinhos e têm muito bom aspecto. Já reconhecemos o carro que estacionam do outro lado da rua. Sim, são homosexuais, mas também são «vizinhos». Ao fim de um certo tempo até já lhes damos os bons-dias. E se um dia encontrarmos uma amiga qualquer homofóbica, que passe o tempo todo a falar mal dos homosexuais, e que têm direitos demais e poucos deveres, e que deviam ser todos presos ou pelo menos «castigados por Deus» porque são uma abominação aos olhos do Senhor, o mais provável é que digamos qualquer coisa do género: «Ora essa, tenho lá dois vizinhos que são homosexuais, e são umas pessoas muito simpáticas, sempre bem arranjadinhos, não incomodam ninguém e dão-me sempre os bons-dias quando entro no café…» Coisa que poderá espantar essa nossa amiga, pois ela não terá tido nenhuma «afinidade» (por pouca que seja) com casais homosexuais, e, por isso, estará limitada aos esterótipos — mais uma vez, não por maldade, nem sequer por ignorância, mas porque é assim que o nosso cérebro funciona!

Este exemplo, claro, é deliberado. Uma das razões pelas quais há menos homofobia do que transfobia é porque existe uma significativa percentagem da população que é homosexual (talvez cerca de 10% — embora, claro está, nem de perto nem de longe todos se assumam abertamente como tal). Isto significa que é altamente provável que, na nossa «esfera de macaco», nem que seja na mais alargada, existam alguns homosexuais. E quando isto acontece, significa que, para nós, essas pessoas deixam de ser uns estereótipos sem rosto, mas sim pessoas, com as suas próprias características, que vamos reconhecendo aos poucos. É com este processo de familiarização que se vai também promovendo a tolerância: se conseguirmos que esteja pelo menos uma pessoa de uma minoria discriminada na «esfera exterior» de toda a gente, então já conseguimos que essa pessoa deixe de ser estereotipada e que passe por um processo de individualização. Já não é «o maricas perverso» mas sim «o simpático rapaz que trata do meu cabelo — pronto, eu sei que é gay, mas é boa pessoa». E isso faz toda a diferença.

O problema das pessoas transgénero é que, como são muito menos, são muito menos visíveis, e, como tal, é altamente improvável que façam parte das «esferas exteriores» de muita gente. Na realidade, a maior parte das pessoas nunca encontrará na vida uma pessoa transgénero. É mais raro do que apanhar uma gripe! (e não estou a falar da constipação, estou a falar mesmo da gripe, que é uma doença muito mais rara do que as pessoas pensam)

Assim, no meu entender, a solução mais racional é simples: «tornar as pessoas transgénero visíveis».

Ora evidentemente que isto não é «simples». O que quero com isto dizer é que existem muitas estratégias para combater a transfobia, e os grupos de activistas concentram-se em soluções «clássicas», que remontam aos tempos dos protestos nas ruas em meados do século XIX: a ideia geral é que em primeiro lugar deve-se alertar a população para o problema; em segundo lugar, através do protesto público, deve-se chamar a atenção dos governantes para o problema (e, nos dias que correm, isso também significa chamar a atenção da comunicação social); finalmente, para uma solução a longo prazo, é necessário incentivar (pela via legislativa) a educação da população (para que conheçam os problemas e os saibam identificar, estando familiarizados com estes, e rejeitando os «boatos» criados por estereotipagem proveniente de moralismos parvos).

Pessoalmente, destas três estratégias, apenas me identifico com a última. Acho que os protestos na rua são pouco eficazes, a não ser que se tratem de mobilizações de centenas de milhar de pessoas. E isso nunca irá acontecer para algumas minorias (não existem centenas de milhares de pessoas transgénero em Portugal, e mesmo que existissem, seria irracional pensar que se conseguiria colocá-las todas na rua). No entanto, admito que possa estar enganada neste ponto!

No entanto, a educação é apenas uma solução a longo prazo, o que obviamente não é mau por si só, mas não permite lidar com a situação no aqui e agora. E embora seja relativamente mais fácil (não estou a dizer que seja muito fácil, apenas em termos comparativos) passar legislação contra a transfobia e aumentar os direitos das pessoas transgénero — em democracia, é normal e natural que os governantes e os legisladores estejam «um passo à frente», apontando o rumo que a sociedade deve tomar — a verdade é que uma coisa é a legislação, a outra é a sociedade. Não é por criminalizar a transfobia que as pessoas deixam de ser transfobas da noite para o dia. Isso leva tempo. Um exemplo clássico: embora seja proibido despedir pessoas por estas serem transgénero, há sempre formas de um patrão transfobo lidar com um funcionário transgénero de forma a que este se despeça. A maneira mais simples é de o colocar algures num sítio que ninguém o veja e lhe atribuir tarefas chatas ou que nada tenham a ver com as suas qualificações. A maioria das pessoas desiste e demite-se por sua própria iniciativa. É evidente que poderão recorrer sempre para o Tribunal de Trabalho. Mas é sempre muito mais difícil entrar numa batalha legal contra antigos patrões quando se está no desemprego e em situação de precariado — e evidentemente que os patrões sabem disso muito bem. Além disso, é tudo uma questão de sorte com os advogados ou os juízes; um patrão muito bem informado da legislação, com capacidade financeira para contratar os melhores advogados do mercado, conseguirá construir uma história bastante convincente em torno da pessoa transgénero, acusando-a de estar a criar mau ambiente na empresa, de negligenciar as suas tarefas, de se recusar a cumprir ordens, de diminuir a produtividade global da empresa, enfim, de prejudicar os colegas e a empresa num todo, o que tenha justificado o procedimento disciplinar conducente ao seu despedimento — e dizendo, em tribunal, que nada disto tem a ver com o facto da pessoa ser transgénero ou não, mas única e exclusivamente da sua atitude no trabalho. Depois será uma questão de arrolar testemunhas — e de certeza que haverão mais pessoas transfobas no local de trabalho que, temendo pelo seu próprio lugar na empresa, aceitem testemunhar contra o antigo colega, mesmo que isso implique distorcer um pouco a verdade. É certo que em Portugal, estatisticamente, 99% dos casos que chegam ao Tribunal de Trabalho tendem a ser julgados em favor dos trabalhadores e não dos empregadores. Mas uma coisa é o Tribunal dar razão à pessoa transgénero; a outra é o valor das indemnizações, etc. Neste tipo de situações depende realmente muito de como correu o processo e da atitude do juíz.

Da mesma forma, crimes de violência contra pessoas transgénero podem «não dar em nada». Podem sempre haver testemunhas falsas que mintam em tribunal dizendo que a pessoa transgénero foi quem provocou a violência, seja pela sua atitude, pela sua forma de vestir, etc. Dependendo de quem seja o agressor, e da capacidade financeira que tenha para contratar um advogado, poderá invocar um potencial historial de violência ou perturbação mental da pessoa transgénero e dizer assim que o arguido, no fundo, só apelou para a violência física em legítima defesa. Como infelizmente a maior parte das pessoas transgénero tem, de facto, um historial clínico de perturbações mentais, seja de depressão, seja de ansiedade (que conduz a irritação e potencial violência), isto pode resultar no puro e simples arquivamento do caso.

Ou seja: embora a legislação em torno dos assuntos transgénero em Portugal esteja progressivamente a acompanhar as recomendações internacionais para o aumento da protecção e dos direitos das pessoas LGBT (infelizmente ainda não para as pessoas intersexo), a verdade é que a via legislativa, embora louvável, não serve para criar uma modificação instantânea das atitudes da sociedade em geral — e o recurso aos tribunais para as pessoas LGBT valerem os seus direitos pode ser lento, caro, e muitas vezes não surtir qualquer efeito. A justiça em Portugal está sempre nas mãos daqueles que tiverem maior capacidade financeira para contratar melhores advogados e pagarem os custos elevados dos processos em tribunal. Mesmo existindo, de facto, algumas formas de financiamento destes custos (via Segurança Social, por exemplo), também é verdade que isto apenas nos consegue garantir um estagiário/recém-licenciado, muito pouco motivado e com total ausência de conhecimentos sobre a real situação das pessoas LGBT, logo, muito pouco preparado para, em tribunal, enfrentar um pelotão de advogados experientes de alguma sociedade de advogados de topo, com especialistas em todos os assuntos, e capazes de «derrubar» qualquer argumentação de forma eficaz. É evidente que o estado da Justiça em Portugal não se limita aos casos das pessoas LGBT, mas, nestes casos, a situação ainda é mais preocupante.

Ora se a mera «manifestação» na rua — as gay parades — surtem um efeito limitado, e se a legislação é boa mas está «demasiado à frente» para a sociedade (o que é bom, mas os seus efeitos só se fazem sentir a médio/longo prazo), e a educação pode levar uma geração ou mais até que comece a dar resultados, o que é que se pode fazer agora?

A minha resposta, no último ano, tem sido sempre a mesma: tornar as pessoas transgénero mais visíveis, mas não em termos de «manifestação», mas sim praticando actividades vulgares, em locais públicos — seja ir às compras, seja tomar um café, ir ao cinema ou ao teatro, ou simplesmente a passear na rua. Trata-se de ir um passo mais à frente do «saír do armário»: é o estar visível e presente nos mesmos locais e fazendo precisamente a mesma coisa que as pessoas cisgénero.

Esta sugestão pode parecer perfeitamente banal — ou seja, não tem nada de excepcional por si só — mas tenho notado que, pelo menos em Portugal, não é tão frequente como se possa pensar. Há uma certa noção da comunidade fechada em si mesma — com, evidentemente, muitas e boas excepções. É evidente que há boas razões para isso: tem a ver essencialmente com uma questão de segurança, de privacidade, de evitar a transfobia, a humilhação pública, etc. No caso das crossdressers (que não pretendem, de todo, a transição, e que mantêm uma vida familiar, social e profissional para além da sua expressão de género) acrescenta-se a isto tudo o receio de ser identificada em público — com as consequências que daí possam advir justamente para a vida familiar, social ou profissional.

Historicamente, pois, as pessoas transgénero tendem a auto-segregar-se — talvez um pouco inspiradas na própria comunidade LGB, que tem os seus próprios espaços (restaurantes, bares, saunas… e locais «seguros» para eventos e encontros). No entanto, a comunidade LGB tem pelo menos a vantagem de que exteriormente a sua orientação sexual não é visível (a não ser que queiram!), podendo, pois, frequentar qualquer espaço. A existência de espaços especificamente LGB apenas ajuda a criar um ambiente mais familiar em que qualquer pessoa LGB se possa sentir perfeitamente à vontade, sem receio de ser criticad@ em público se trouxer um(a) namorado(a) (ou mais do que um(a)!).

À medida que os espaços LGB passaram também a incluir o T, isto significou para as pessoas transgénero que pelo menos tinham agora alguns «locais seguros». No entanto, há, efectivamente, diferenças entre as pessoas LGB e T. No caso LGB, estamos a falar essencialmente de orientações sexuais. No caso T estamos a falar de identidade e expressão de género. É certo que existem «pontes» entre os dois grupos, nem que seja porque ambos são discriminados e lutam pelos mesmos direitos, mas também existem divergências claras.

Em países onde a comunidade LGBTQI+ está muito bem estabelecida, e que tenham uma população considerável, cada sub-grupo (ou mesmo sub-sub-sub-grupo…) tem os seus próprios espaços, e não se «misturam» de forma alguma. Em Portugal, remando ainda contra a maré, só recentemente começaram a abrir bares explicitamente para o grupo bear, por exemplo; até aí, os bear tinham de conviver com a restante população gay, quer gostassem, quer não (e vice-versa), partilhando os mesmos espaços com estes. Por um lado, é potencialmente benéfico existirem espaços que cruzem muitas culturas e muitos grupos diferentes — aumenta a tolerância, encontram-se os pontos comuns — mas por outro lado também existe um grande «fosso» entre as diversas comunidades que, no fundo, pode fazê-las sentirem-se desconfortáveis por serem obrigadas a partilhar espaços com pessoas com as quais não se identificam minimamente.

Do lado do crossdressing existe ainda uma outra vertente (a qual desconhecia até recentemente). A aceitação de muito crossdressing fetichista em Portugal veio um pouco dos grupos BDSM, entre os quais são aceitáveis algumas formas de sissyfication, o que torna as crossdressers potencialmente interessantes para estes grupos — que acabam por tolerar as crossdressers, especialmente, claro está, aquelas que simultaneamente também tenham gosto pelas actividades BDSM. Outro caso tem a ver com os grupos de swing e certos grupos de sexo liberal, que tendem a não dar demasiada importância aparência externa das pessoas (no bom sentido!) pois aceitam e toleram qualquer tipo de fantasia erótica, por mais «fora da norma» que esta possa ser. Estes grupos praticam geralmente a tolerância relativamente a todo o tipo de actividades e orientações sexuais, pelo que as pessoas transgénero — e em especial as crossdressers — não «destoam» no meio.

Estes últimos grupos têm uma vantagem adicional: regra geral, dado existir grande necessidade de manter a privacidade das pessoas do grupo, a adesão como membro requer passar por uma «filtragem» mais ou menos rígida — o risco de surgirem outsiders com intenções maliciosas (como por exemplo paparazzi desejosos de vender umas fotografias a um tablóide qualquer…) obriga a que exista bastante critério para se poder fazer parte destes grupos. Não é fácil descobri-los e muito menos fácil entrar neles. Deliberadamente. Ora isto para as crossdressers pode ser exactamente aquilo que pretendem: locais absolutamente privados, longe da vista de tudo e de todos, em perfeita segurança, e com a garantia de que não aparecerão «intrusos» ou pessoas mal-intencionadas.

E uma vantagem que estes grupos têm é de saberem muito bem como organizar os espaços e os eventos de forma a garantir a segurança de todos os participantes.

Mas lá diz o velho ditado: Longe da vista, longe do coração. Isto tem como consequência delegar para o espaço do secretismo toda a actividade de participação e expressão das crossdressers (e de muitas pessoas transgénero), longe dos olhares do público, que, justamente por isso, tenderão a uma maior rejeição — ou seja, a «condenar» as pessoas transgénero a estarem ausentes dos espaços públicos. Precisamente, pois, o oposto do que seria desejável.

É evidente que qualquer pessoa transgénero pode frequentar qualquer espaço em Portugal, sem restrições — as leis assim o garantem. Mas a verdade é que há sempre o risco de encontrarem pessoas transfobas que as ameacem, seja verbalmente, seja fisicamente. Há sempre protecção adicional se se puder frequentar um espaço — ou mesmo andar na rua! — em grupo. Isto significa que há real vantagem em existirem organizações que permitam criar a segurança necessária para que as actividades em espaços públicos (portanto, não necessariamente LGBT) decorram sem incidentes.

Aqui temos, no entanto, de voltar ao problema com que iniciei o artigo. Já existem muitos pequenos grupinhos de crossdressers e de algumas pessoas transgénero que se organizam entre si para frequentarem espaços públicos. Isto não é propriamente uma novidade, embora a maior parte destes grupos, do meu conhecimento, tendam principalmente a frequentar espaços que sejam LGBT-friendly (por razões óbvias). Nas camadas mais jovens, felizmente, existe um nível de aceitação e tolerância muito maiores, e não é infrequente encontrar grupos «mistos», de colegas de liceu, em que um ou outro seja uma pessoa transgénero, nem que seja «apenas» crossdresser, e que não haja qualquer problema em sair em grupo com outras pessoas cisgénero e heteronormativas — tratam-se, afinal de contas, de amigos do liceu, que estão já mais tolerantes para a identidade de género e orientação sexual dos colegas — conseguindo, pois, assim criar um «espaço de segurança» para poderem estar em público como qualquer outra pessoa.

Ora o problema surge mais nas camadas mais velhas, onde existe uma menor tolerância, e é ainda muito raro existirem grupos de pessoas na casa dos 30-50 anos que se «revelem» como crossdresser (já nem digo sequer transgénero…) e que sejam aceites e admitidas no grupo de amigos com quem convivem regularmente, praticando as mais diversas actividades. Tal coisa é inaudita em Portugal; e mesmo que acredito que existam muitas e boas excepções à regra, pessoalmente não conheço nenhum caso. No máximo dos máximos, a tolerância estende-se ao cônjuge e/ou a um familiar mais próximo e a pouco mais — e nem todas as mulheres ou familiares estão dispostas a sairem publicamente com os seus maridos/familiares crossdressers. A maioria, pelo contrário, não se sente confortável com essa situação, mesmo que não tenham qualquer problema com a identidade e/ou expressão de género do marido/familiar em casa (ou em espaços privados).

A solução que parece mais imediata é a constituição de organizações — associações sem fins lucrativos, por exemplo — que possam criar esses «espaços de segurança» para os grupos de pessoas transgénero que queiram conviver e frequentar espaços públicos em segurança. Tais organizações, especialmente para as crossdressers (mas não só!) são muito frequentes lá fora, nos países em que a tolerância para com as pessoas transgénero começou mais cedo. Já em 1995 eu lia coisas na Internet sobre crossdressing nos Estados Unidos, em que as grandes organizações nacionais americanas diziam algo como «hoje em dia, é rara a cidade americana que não tenha um grupo de apoio a crossdressers e pessoas transgénero». Parecia um paraíso, uma cena tirada de um filme de ficção científica!

Nem tudo são rosas, como é evidente, mas é pelo menos um facto que muitos países têm uma série de grupos de apoio, de associações recreativas ou de clubes, de eventos especialmente desenhados para as crossdressers (que nada têm a ver com a actividade sexual, bem entendido, pois esse aspecto já se encontra também razoavelmente bem representado em Portugal). Talvez não sejam tantos quanto o desejável, dada a população crossdresser existente (que não apresente disforia de género), mas pelo menos existem, e anunciam publicamente os seus eventos. Em cidades como Londres ou Madrid existem quarteirões inteiros dedicados à população crossdresser e transgénero — com as suas lojas próprias, os seus restaurantes, as suas discotecas.

Em Portugal, o principal obstáculo para surgir a mesma coisa está na questão da privacidade. Criar uma associação recreativa para crossdressers, com estatuto jurídico, requer identificação. E para um grupo de pessoas que preza muito a sua privacidade, estar publicamente a assumir-se como membro fundador e dos órgãos directivos de uma qualquer associação transgénero — da qual vai constar o seu nome, morada, telefone, nº de contribuinte… — é ultrapassar uma barreira enorme, é expôr a sua vida privada, os mais íntimos segredos, ao público em geral. E isto é muito difícil de conseguir. Se existem, de facto, algumas (e boas!) organizações LGBTQI+ em Portugal, é porque estas foram fundadas por activistas — pessoas que efectivamente já se assumiram publicamente e defendem as suas causas (para o bem comum) porque já ultrapassaram essa barreira da privacidade e não se importam de se expôr publicamente.

Mas a grande maioria das pessoas que conheço não tem esse perfil de activista. Querem, sim, espaços «seguros», mas querem que a sua participação seja discreta, em privacidade. A última coisa que desejam é atrair atenção para si próprias. Muitas dessas pessoas, claro está, até podem não ter problema algum em frequentar espaços públicos; mas daí até estarem dispostas a formar uma associação com carácter legal para organizar eventos, saídas, convívios, etc. vai um longo caminho!

Existem, pois, organizações informais. As redes sociais (e a Internet em geral, pois as pessoas já comunicavam antes de existir Twitter ou Facebook…) ajudaram a estabelecer contactos entre pessoas partilhando os mesmos interesses. Sem a necessidade de um espaço físico permanente — a «sede social» de uma associação! — a Internet permite criar um espaço virtual, com uma aparência de segurança e de privacidade, onde as pessoas transgénero e as comunidades de crossdressers, dos mais variados tipos, podem conviver. Se um terço dos casamentos nos Estados Unidos começaram por conversas na Internet, é natural que se dê relevância a esta forma de aproximar as pessoas com gostos comuns, e que seja um meio também «natural» para organizar uma comunidade — marcar eventos, discutir assuntos de interesse comum, partilhar conhecimento, e assim por diante.

No entanto, existe um problema com esta abordagem: é que o temível número de Dunbar continua a pregar-nos partidas, e na Internet é tão fácil «criar amigos» (basta clicar num botão!) que rapidamente esgotamos a nossa capacidade de considerar as pessoas na Internet como seres humanos reais, que façam parte da nossa «esfera de macaco».

É evidente que se tiveremos três, quatro, uma dúzia de «amigos» no Facebook esta questão não se coloca. Como disse, os números de Dunbar não são coisas fixas, escritas na pedra, e que não possamos alterar. Há variações de pessoa para pessoa. Se tivermos já a nossa «esfera de macaco» completa com 150 pessoas (criteriosamente escolhidas a dedo!), não é por acrescentarmos mais uma dúzia de pessoas no Facebook que vamos ter algum problema. Não, o problema não está em acrescentar mais uma pessoa. Está em acrescentar mais uma centena ou duas!

Lembram-se daquela brincadeira que fazíamos, enchendo um copo de água até ao topo, até não caber mais uma gota, e fazer apostas de quantos feijões é que conseguimos meter no copo até que este transborde? A maior parte das pessoas fica surpreendida com a quantidade de feijões é que ainda «cabem» dentro do copo, sem que seja derramada uma única gota — uma experiência física que demonstra a tensão superficial da água — mas toda a gente sabe que se atirarmos uma lata de 1 kg de feijões dentro da água, é evidente que o copo transborda imediatamente!

Lembram-se daquela brincadeira que fazíamos, enchendo um copo de água até ao topo, até não caber mais uma gota, e fazer apostas de quantos feijões é que conseguimos meter no copo até que este transborde? A maior parte das pessoas fica surpreendida com a quantidade de feijões é que ainda «cabem» dentro do copo, sem que seja derramada uma única gota — uma experiência física que demonstra a tensão superficial da água — mas toda a gente sabe que se atirarmos uma lata de 1 kg de feijões dentro da água, é evidente que o copo transborda imediatamente!

Podemos ver a analogia com a «esfera de macaco», que é como o copo de água cheio de feijões. É evidente possível, aos poucos, acrescentar mais uns «amigos» que se tornam efectivamente parte da nossa «esfera de macaco». O que não é possível de todo é pensar que as mil ou cinco mil pessoas que acrescentámos numa semana ao nosso perfil como «amigas» o sejam de facto. Na realidade, todas elas estarão fora da nossa «esfera de macaco».

Aqui o nosso cérebro também nos vai «enganar» — o que chamo a «armadilha das redes sociais»: há uma subtil «competição» nas redes sociais, que é ver quem é que tem mais «amigos». Isso é-nos sugerido, ou quase imposto, pelo que lemos e pelo que as outras pessoas nos contam do Facebook. O resultado não é termos uma enorme quantidade de amigos, nem sequer de conhecidos, mas sim um conjunto de pessoas com as quais não temos, na realidade, absolutamente nada em comum, embora pensemos que sim.

Este «pensemos que sim» é que é o problema. Quando se procura transpôr estas redes de «contactos» para a vida real, surge o inevitável problema: quais dessas pessoas é que estão, de facto, na nossa «esfera de macaco»? Mesmo que algumas estejam, a dúvida imediata é se estamos nós também na esfera delas? Por outras palavras, há uma intersecção das várias «esferas de macaco» que produza um grupo de elementos válido, em que todos são verdadeiramente amigos — e não apenas «amigos» — uns dos outros?

Voltemos ao exemplo do café e do casal homosexual. A início, nenhum dos frequentadores do café, nem a dona, faz parte da «esfera de macaco» do casal, e vice-versa. Mas com o tempo, e a frequência regular da ida ao café, todos os clientes da casa (vamos assumir que são poucos, especialmente à mesma hora), acabam todos por estar uns na «esfera de macaco» dos outros. Talvez apenas fiquem na esfera exterior (a das mil pessoas, já semi-estereotipadas, mas com as quais ainda reconhecemos alguma afinidade), mas é plausível que isso aconteça. Ou seja: na intersecção das «esferas de macaco» (exteriores) de todos os frequentadores de café, podemos postular que exista um conjunto de pessoas comum a todos eles e que são, de facto, o grupo dos frequentadores do café.

No Facebook, tal não acontece, por diversas razões, a principal das quais a impossibilidade de manter contactos diários e frequentes com, digamos, um milhar de pessoas. Mesmo quem não faça absolutamente nada na vida não consegue manter este nível de contactos permanentes. A consequência, claro, é de que nos focaremos num grupo restrito de pessoas — digamos uma ou duas dúzias — sendo que as restantes só nos lembramos delas muito vagamente ao olhar para os seus perfis; ou não nos lembramos de todo porque é que as acrescentámos!

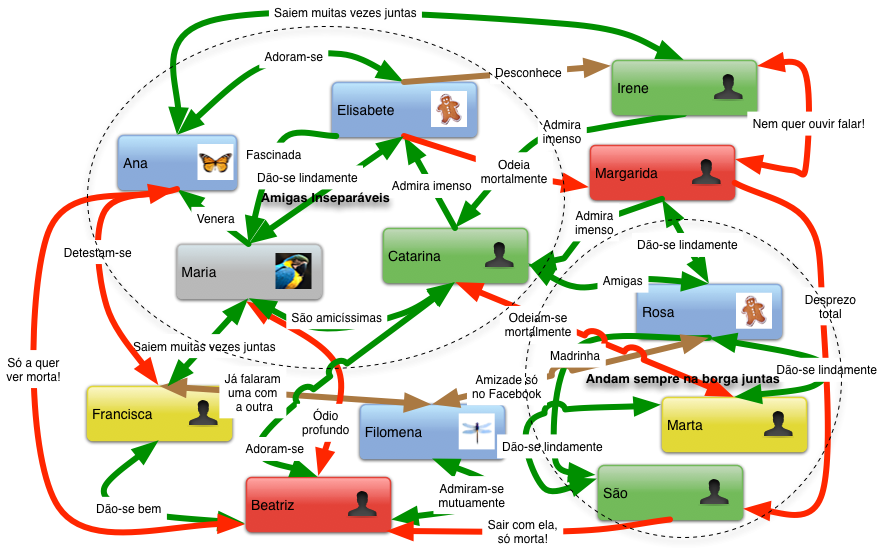

Quando tentamos extrair destas diversas redes de contactos um grupo homogéneo de pessoas com os mesmos interesses e afinidades, podemos chegar à conclusão de que na realidade não há quase nenhuma intersecção das «esferas de macaco». Usando um diagrama para esclarecer:

De notar que não é implausível assumir que se criem, de facto, boas e sólidas amizades também nas redes sociais; afinal de contas, se não fosse assim, não haveria um registo tão grande de casamentos que se originaram justamente em conversas nas redes sociais. O meu argumento é que este processo de aproximação e de intersecção das «esferas de macaco», que cria verdadeiras amizades, leva tempo e requer um contacto prolongado e regular. As redes sociais iludem-nos ao pensar que isto pode ser conseguido depressa e com contactos esporádicos — essa é a principal diferença.

Se o diagrama acima exemplificasse o conjunto de crossdressers dispostas a sair regularmente umas com as outras por partilharem muito em comum — por realmente terem constituído verdadeiros laços de amizade, que implica a intersecção das respectivas «esferas de macaco» — então isto quer dizer que, na realidade, não vamos conseguir (em pouco tempo) criar organizações maciças de crossdressers capazes de frequentarem os espaços públicos em grande número. Pelo contrário: o que acontecerá é a fragmentação em pequenos grupinhos, de número restrito de pessoas, que realmente partilham algumas afinidades umas com as outras, e que, em conjunto, desenvolvem o seu próprio modelo de saídas, de participação em eventos, etc., seja no espaço mais público, seja no espaço mais privado. Nada têm a ver com os actuais milhares de perfis no Facebook de pessoas que se intitulam «crossdressers» (independentemente de o serem verdadeiramente ou não) e que podem, efectivamente, estar na lista de amigas umas das outras; mas esta «amizade Facebook» não reflecte, de todo, as suas «esferas de macaco».

Quando se tenta prematuramente «concretizar» a rede de contactos no Facebook em eventos no mundo real, o que acontece é ilustrado pelo seguinte diagrama:

Estão a perceber o meu ponto de vista! Com esta multiplicidade de relações antagónicas, não é possível combinar um evento, por mais simples que seja, em que possam aparecer todas as pessoas. Quanto muito, apenas se consegue fazê-lo para subconjuntos extremamente reduzidos. E note-se que o diagrama é, evidentemente, uma grande simplificação: estamos na verdade a falar de milhares de indivíduos, muitos dos quais nas respectivas «listas de amigos», mas as reais afinidades são reduzidíssimas e limitam-se a muito poucos pares de pessoas — que, por sua vez, podem nem sequer ter afinidades comutativas (um palavrão matemático que implica que A pode gostar de B, mas isso não quer dizer que B goste também de A).

Quem criticou este diagrama (que também coloquei, justamente, no Facebook…) apontou a falha notável de querer realmente conseguir juntar todas as pessoas no mesmo evento, e daí existir um «dilema». O dilema desaparece quando se perde a ambição de reunir «todas as crossdressers» e limitar os eventos e saídas apenas a pequenos subconjuntos de pessoas que nutram efectivamente alguma afinidade umas pelas outras.

Há, pois, um problema de massa crítica. Ou seja: até existe, entre os milhares de crossdressers (e pessoas transgénero) que se encontram registados nas redes sociais, a possibilidade de desenvolver algumas afinidades entre algumas pessoas. Mas não é possível fazê-lo com todas.

A minha experiência dos últimos dois anos até mostrou um problema adicional, que está também relacionado com as «esferas de macaco». Determinado grupo conseguiu efectivamente — através do contacto frequente, da escolha de espaços comuns onde podia haver interacção «no mundo real», de uma criteriosa selecção de membros através de um processo de entrevistas pessoais e leitura de muita documentação — chegar a uma dimensão bastante próxima do número de Dunbar, ou seja, cerca de 30-40 membros. Todos eles partilhavam um elemento comum — a pessoa que organizou o grupo, que procedeu às entrevistas pessoais de todos os elementos. Mas à medida que o grupo continuava a crescer, atingiram-se o dobro dos membros num espaço consideravelmente curto de tempo. Um grupo de 60-80 pessoas, segundo as teorias de Dunbar, é inerentemente instável, porque nem todas estarão já na «esfera de macaco» umas das outras. A solução apontada pelos gestores é justamente de partir o grupo em dois, delegando responsabilidades, de forma a criar duas sub-estruturas, cada qual com cerca de 30-40 elementos, que agissem — e interagissem — independentemente uma da outra. A totalidade dos membros ainda estaria representada na «esfera de macaco« exterior, mas cada membro pertenceria a uma «esfera de macaco» com apenas 30-40 elementos, com os quais desenvolveria afinidades mais fortes. Uma possibilidade de o fazer seria pela via geográfica, ou seja, limitar cada sub-estrutura a determinada região do país (o que facilitaria, por sua vez, a interacção em espaços comuns, garantindo a coesão através da proximidade física). Tentou-se realmente fazer algo do género, mas insistiu-se numa centralização de responsabilidades. O resultado não se fez esperar: o grupo fragmentou-se, pois seria impossível aos membros «centrais» alargarem a sua «esfera de macaco» mais interior a tantos membros. Como disse, não é uma questão de dizer que todos os grupos (centralizados) vão falhar quando entra o 36º membro — não é mais um ou menos um que faz a diferença! O problema está quando se procura «esticar» o número de membros para ordens de grandeza superiores ao número de Dunbar — o dobro, o triplo — pois para esses valores é que o nosso pequeno cérebro já não dá conta do recado.

Dir-me-ão que existem milhares de associações por este país fora que têm muito mais de 35 membros. Poderão, por exemplo, apontar que o Benfica tem seis milhões de simpatizantes, muitos dos quais nem sequer residem em Portugal, quanto mais perto do Estádio da Luz. O Automóvel Club de Portugal tinha em 2011 250.000 sócios. E evidentemente que existem muitas sociedades recreativas e culturais, mesmo apenas de âmbito local, que têm centenas ou milhares de sócios. Todas estas entidades resistiram muito bem ao tempo e são frequentemente centenárias. Portanto, isto parece refutar a lógica da minha argumentação!

Sim e não. Sim, no sentido que se pode ser «membro» do ACP ou fã do Benfica, sem que isso implique que tenhamos de colocar todos os restantes membros na nossa «esfera de macaco». Na realidade, da totalidade de fãs do Benfica, apenas colocamos uma ínfima parte destes na nossa «esfera de macaco». A analogia para com o mundo das pessoas crossdresser e transgénero é que podemos, efectivamente, afirmarmo-nos como fazendo parte de um universo global (à escala planetária) de dezenas ou talvez centenas de milhões de pessoas transgénero, sem que isso implique que tenhamos qualquer afinidade com estas pessoas, no sentido de fazerem parte da nossa «esfera de macaco». Podemos postular que a sociedade moderna, englobando milhões de pessoas em organizações muito maiores do que a tribo de mil elementos, alargou a «esfera de macaco» para uma nova categoria, dentro das quais as pessoas são totalmente estereotipadas e com as quais não partilhamos nenhuns laços de amizade, mas que no entanto continuamos a reconhecer vagamente algumas afinidades muito ténues. Por exemplo, podemos desenvolver afinidade com os 10,5 milhões de portugueses, mas isso não quer dizer que compartilhemos todos os mesmos ideais (e ideias!). Pelo contrário, se estivermos no estrangeiro, poderemos mesmo ficar chocadíssimos com a triste imagem que certos dos nossos compatriotas mostram quando se comportam em público — e afastarmo-nos o mais que pudermos deles. O facto de sermos todos portugueses não quer dizer que sejamos todos amigos uns dos outros.

Assim, é importante distinguir as duas coisas: uma delas são as pessoas na nossa «esfera de macaco» com as quais interagimos frequentemente, e que, por isso, nutrimos afinidades (a nível da esfera exterior) ou mesmo amizade/intimidade (a nível da esfera interior); a outra é acreditarmos na existência de uma «esfera da aldeia dos macacos», que possa comportar milhões de indivíduos, com os quais não sentimos grande afinidade, excepto relativamente a uma característica ou outra, e com os quais, evidentemente, não podemos manter contactos regulares e frequentes (por ser absolutamente impossível).

Voltando ao exemplo das crossdressers: não é plausível que se consiga manter um grupo coeso, unido, partilhando dos mesmos valores, e que estejam dispostas a sair publicamente, respeitando os mesmos interesses e atitudes, muito para além do primeiro número de Dunbar. Não podemos esquecer que, com poucas excepções, as crossdressers já têm as suas «esferas de macaco» preenchidas: com familiares, colegas de trabalho, amigos fora do espaço do crossdressing, empregados de café, e assim por diante. Restam poucos slots livres para também lá encaixar algumas crossdressers. Mas mesmo nos casos das pessoas com poucos amigos, que se revêm no grupo de crossdressers com as quais têm contactos mais frequentes, isto significa que existe um limite máximo de verdadeiras amizades que se conseguem fazer.

Ou seja: é possível, e plausível, que se consigam organizar eventos em que «todas as pessoas sejam amigas» até mais ou menos as 30-40 pessoas. Para além disso, teremos de ter em conta que vão existir pessoas que não vão ser nossas amigas mas que mesmo assim estarão presentes nos eventos (ou não!). E isto significa também que vão existir pessoas que efectivamente não partilham das mesmas atitudes e ideias que nós.

É isso que acontece quando há mega-eventos de crossdressers lá fora. Recentemente vi o anúncio de um jantar de gala em Long Island, Nova Iorque, que costuma juntar «160 crossdressers de todo o mundo». Em discotecas para pessoas transgénero em Londres, juntam-se com regularidade centenas ou milhares de crossdressers. Há cruzeiros para crossdressers que juntam centenas de pessoas no mesmo navio. É evidente que se conseguem criar eventos deste género — tal como se conseguem fazer jantares de angariação de fundos para organizações de voluntários e/ou fãs do Benfica, em que vão aparecer pessoas que são completas estranhas, mas que mesmo assim desenvolvem uma afinidade vaga e ténue com a causa, mesmo que não o façam para com todas as pessoas.

A diferença aqui é subtil, mas fundamental. Num jantar de gala de 160 crossdressers, é evidente que não são todas «amigas» umas das outras. Até se podem «conhecer» do Facebook (mas até será improvável). Terão backgrounds diferentes, ideias diferentes, atitudes diferentes. No entanto, basta que a casa imponha algumas regras simples que o evento não precisará de degenerar numa batalha campal! As pessoas, neste caso, apenas precisam de conhecer essas regras simples, e juntar-se ou não ao evento, se acharem por bem fazê-lo. Quem lá vai não estará à espera de «alargar a sua esfera de macaco» para incluir todas as pessoas. Pelo contrário: passará a noite divertida, talvez rodeada de um grupo muito mais restrito de verdadeiras amizades, mas com tolerância para com todas as restantes, com as quais sentirá alguma ténue afinidade, mesmo que não exista um contacto prolongado e profundo com estas.

A minha conclusão é, pois, de que é importante compreender as limitações reais da espécie humana e as suas características para não cometer o erro de tentar impôr o impossível — e, naturalmente, falhar redondamente. O que mais me entristece entre o grupo de pessoas transgénero (ou que apenas se assumem como crossdresser) que conheço é a sua ilusão de que todas as pessoas transgénero pensam como elas. Tal ilusão é ridícula (tão ridícula como pensar que todos os fãs do Benfica pensam da mesma maneira, mesmo que todos insistam que gostam muito do seu clube!), e será rapidamente exposta, à medida que as pessoas se vão aperceber de que as suas «esferas de macaco» não se intersectam, e de que a afinidade não é comutativa: podemos admirar imenso a pessoa A, mas isso não quer dizer que esta nutra qualquer admiração por nós. Para complicar mais as coisas, dado que estereotipamos todas as pessoas fora da nossa «esfera de macaco», vamos cair no erro (irracional, mas é assim que o nosso cérebro funciona…) de assumir que se a pessoa A, que está fora da nossa esfera, tem amizade com B, C e D, então isso quer dizer que B, C e D têm as mesmas atitudes que A, e devem, pois, ser «expulsas» também da nossa esfera. É um princípio de transitividade que também não se aplica às «esferas de macaco», como se vê pelo diagrama que mostrei anteriormente: A pode gostar de B e de C, mas não de D; isso não quer dizer que B e C não gostem de D. No entanto, o nosso mecanismo que lida com a gestão das «esferas de macaco» tende imediatamente a excluir B, C e D da nossa «esfera de macaco» e de imediatamente as estereotipar às três. Não podemos «combater» isto, porque faz parte da forma como o nosso cérebro funciona. Podemos, no entanto, reconhecer que assim é, e, apelando à razão e ao raciocínio, tolerar essas pessoas. Isto não significa aceitá-las ou «ser obrigada» a incluí-las na nossa «esfera de macaco» mais íntima. Significa, sim, compreender que essas pessoas são também seres humanos como nós, com as suas características e afinidades próprias, que apenas não se intersectam com as nossas — mas que existe, mesmo assim, uma ténue afinidade (somos todas pessoas transgénero) que devemos respeitar (mesmo que não consigamos, de todo, tolerar a presença dessas pessoas).

Mesmo no tal evento de gala de 160 pessoas não é legítimo assumir que «toda a gente se dê bem» só porque estão no mesmo evento. Isso é ridículo. Haverão sempre pessoas que não se dão bem de todo, mas que não querem deixar de usufruir do prazer de estar nesse evento só porque existem elementos do grupo com os quais desenvolveram alguma aversão. A única coisa que é preciso ter em conta é que não é preciso ir ao evento com a intenção de se ser agressivo para as pessoas com as quais temos aversão, mas, pelo contrário, focarmo-nos nas pessoas com as quais desenvolvemos algumas afinidades. Não é plausível acreditar que essas 160 pessoas vão todas conversar umas com as outras, sem deixar ninguém de parte. Não existe tal coisa! Nem sequer em casamentos de pessoas de duas famílias que já se dão muito bem há muitos anos — há sempre grupinhos de amizades mais íntimas, pessoas que se juntam umas com as outras, de acordo com as suas afinidades. As regras da boa educação ao sentar as pessoas à mesa levam a que se coloquem completos estranhos sentados na mesma mesa, com a intenção de fomentar a interacção uns com os outros e evitar que fiquem pessoas «de fora». É uma regra simpática, mas acaba por fazer com que os casamentos sejam eventos incrivelmente aborrecidos, porque nunca estamos em contacto com as pessoas que fazem parte da nossa «esfera de macaco». Obviamente que há excepções à regra, e obviamente que já estive presente em eventos com um número considerável de pessoas, em que me coube a mim o papel de co-anfitriã, e em que tive de fazer um esforço para que cada mesa ou sub-grupo se sentisse à vontade, estabelecendo novos laços, fazendo com que as pessoas se sentissem um pouco menos estranhas em relação umas às outras. Isso evidentemente é possível; por isso é que temos regras de etiqueta e de boa educação nas nossas sociedades!

Termino apenas com um ponto que complica esta última questão e que a torna eminentemente difícil de implementar a nível dos grupos de crossdressers — mas, mais uma vez, os bons exemplos que vêm de fora do nosso país mostram que é possível de fazê-lo. Por uma questão de um certo isolamento, uma sensação de «diferença», de desconforto com o resto da sociedade, as pessoas transgénero, e as crossdressers em particular, tendem a ser bastante egocêntricas. Esta palavra tem aqui um duplo sentido: há uma parte da expressão que é extremamente positiva, e que tem a ver com a capacidade de introspecção das pessoas transgénero. A esmagadora maioria das pessoas cisgénero não tem qualquer «necessidade» de ser introspectiva em relação ao seu género, à sua sexualidade, ou sequer à sua identidade, porque simplesmente se conformam com a maioria heteronormativa da sociedade (isto não quer dizer, claro está, que não sejam introspectivas relativamente a muitos outros assuntos!). As pessoas que não se identificam com o modelo heteronormativo e cisgénero da nossa sociedade acabam sempre por se interrogar porque são diferentes, e essa interrogação leva à introspecção e auto-análise. Isto nada tem a ver sequer com maior «inteligência» (apesar de existirem indícios que as pessoas transgénero apresentem frequentemente maior inteligência que as cisgénero, embora, infelizmente, na maior parte dos casos, devido à sua situação de «párias» da sociedade, acabem por não ter oportunidade para desenvolverem o seu potencial). Tem a ver apenas com a capacidade de olharem para dentro de si próprias e perguntar: «porque sou assim, se os outros não o são?»

Considero que há sempre uma certa dose de egocentrismo quando passamos muito tempo a auto-analisarmo-nos. Mais uma vez, não estou a argumentar que as pessoas egocêntricas sejam todas transgénero, ou que todas as pessoas transgénero sejam egocêntricas; isso pura e simplesmente não é verdade, tal como não é verdade que as pessoas introspectivas sejam egocêntricas, e vice-versa (pelo contrário: imensas filosofias e até religiões propõem a auto-análise e a introspecção meditativa como forma de reduzir o egocentrismo!). Quero apenas dizer que há tendências, mais nada. O que vejo da maioria das pessoas transgénero que conheço é que quase todas, comparada com a média das pessoas cisgénero que conheço, são ligeiramente mais egocêntricas que as outras — embora os exemplos que conheça das pessoas mais egocêntricas de todas sejam todas exclusivamente cisgénero! É preciso ter sempre em atenção quando falamos de «médias»: nunca esquecer a velha armadilha estatística de que se uma pessoa comeu um frango assado e a outra não tem nada para comer, em média as duas comeram meio frango assado, enquanto que na realidade uma delas morreu de fome. Estas «armadilhas» da estatística têm de ser sempre levadas em consideração!

Este «egocentrismo», ou talvez individualismo, muitas vezes se manifesta (evidentemente!) em vaidade, mas também em inveja. Mais uma vez, isto não quer dizer que as pessoas heteronormativas e cisgénero não sejam também elas vaidosas e/ou invejosas, o que seria injusto de afirmar. Quer dizer apenas que há uma correlação entre uma pessoa transgénero achar que é diferente (e será, de certa medida), para chegar à conclusão que é especial (o que também é legítimo), e daí a achar que é de certa forma «superior» às outras pessoas. É aqui que está o cerne do problema: a maioria das pessoas transgénero que conheço, e é uma amostra muito pequena para ser estatisticamente significativa, tende a acreditar que a sua forma de expressão de género é superior à das restantes pessoas transgénero, e, de certa forma, procura influenciar que as restantes se conformem às suas ideias. Ora evidentemente que todas as restantes pessoas transgénero também pensarão da mesma forma. Assim, estabelecem-se afinidades apenas quando há coincidência de opiniões. E estas, como sabemos, manifestam-se de uma infinidade de formas.

Voltemos ao caso dos fãs do Benfica. Dentro destes, haverão naturalmente alguns que não gostam do jogador X ou do treinador Y, e que manifestarão profunda aversão ao clube Z, «inimigo tradicional» do Glorioso. Eu não percebo nada de futebol, claro está, mas posso dizer que de entre os fãs que conheço de alguns clubes de futebol, embora não concordem em tudo, a verdade é que tendem a discordar comparativamente pouco. Há, evidentemente, facções. Há, evidentemente, quem cultive opiniões muito fortes a respeito de determinada posição, e que a defenda com unhas e dentes, contra todos os argumentos lógicos e racionais em contrário. Mas no fundo existe entre todos os fãs uma identidade comum que os une, e que os aproxima muito mais de um certo ideal com que todos concordarão — mesmo que só concordem a 90%, já não é mau!

Dentro do universo das pessoas transgénero, é frequente afirmar-se de que cada caso é um caso, todas somos diferentes, todas temos as nossas concepções muito diferentes, e que daí a existir um conflito aberto basta um pequeno passo. Basta ver como as pessoas que se assumem realmente como transexuais se afastam imediatamente das que se assumem como «meramente crossdressers». Tenho assistido, ao longo de duas décadas, isto a acontecer com frequência no espaço anglo-saxónico, mas agora que o espaço nacional começa a desenvolver-se e a tornar-se mais «visível» — saindo finalmente «da casca» — vejo precisamente o mesmo a acontecer. Surgem imediatamente noções como «a Verdadeira Crossdresser», que são exaltadas por quem as designa, e que procuram impôr, mesmo que de forma discreta e meramente proselitista, a terceiros. A Verdadeira Crossdresser tem de seguir um conjunto de regras estabelecida por alguém que, através da auto-análise e introspecção, se descobriu como sendo «diferente» das restantes pessoas heteronormativas cisgénero, e, devido a isso, listou uma série de características, atributos e atitudes com as quais se identifica: esse conjunto de itens forma vagamente a imagem da Verdadeira Crossdresser, e é defendida com unhas e dentes, contra todas as restantes pessoas transgénero que, evidentemente, não se identificando com os mesmos valores e ideais, são Falsas Crossdressers. No limite, poderão ser toleradas, mas não farão parte do «grupo das Verdadeiras Crossdressers». Por vezes, são tomadas por uma compaixão egoista (sim, isto pode acontecer), em que se sente a necessidade de «educar» determinadas crossdressers a «assumirem o manto das Verdadeiras Crossdressers». Regra geral, no entanto, são rejeitadas — ficam fora da «esfera de macaco» das «Verdadeiras Crossdressers» porque não partilham exactamente as mesmas características.

Tal como acontece em religiões como o Cristianismo ou o Islão, cada pequeno grupinho determina, para si, o que é uma «Verdadeira Crossdresser» e combate as «Falsas Crossdressers» que são todos os grupinhos restantes que partilham de valores diferentes. Isto torna as coisas ainda mais complicadas, se já não o eram! Mas efectivamente é um factor de discórdia entre a comunidade transgénero, pois cada sub-grupo está perfeitamente convencido que as suas definições são «superiores» às das restantes pessoas, e não há verdadeira tolerância para com os restantes membros.

Na verdade, isto é explicável do ponto de vista antropológico. Se considerarmos uma distribuição normal de pessoas, veremos que a parte mais grossa da curva corresponde essencialmente às pessoas cisgénero, que partilham de muito mais atitudes em comum (relativamente à sua identidade e expressão de género); enquanto que as «abas» da curva representam as pessoas transgénero.

À medida que nos afastamos do centro e nos concentramos nos extremos, não é apenas o número de pessoas que diminui: é também a variedade de pessoas que aumenta exponencialmente! Este «fenómeno» é vulgar quando se estudam certos comportamentos. Por exemplo, numa sociedade politicamente estável, é normal que o «centro» apresente pouca variedade de soluções políticas (não há assim tanta diferença entre PSD e PS, no caso português), mas a «periferia» — os ditos «partidos radicais» — tenham fortes divergências entre si (o BE e o PCP discordam em muitos mais pontos entre si do que o PS e o PSD). A curva pode ser mais ou menos achatada, claro está, mas vemos muito bem isto a acontecer nas eleições presidenciais: dos dez candidatos a Presidente da República, um é de centro-direita, os restantes nove são de esquerda — e discordam todos uns dos outros (e são incapazes de estabelecer uma «frente comum» para apresentar um candidato forte).

À medida que nos afastamos do centro e nos concentramos nos extremos, não é apenas o número de pessoas que diminui: é também a variedade de pessoas que aumenta exponencialmente! Este «fenómeno» é vulgar quando se estudam certos comportamentos. Por exemplo, numa sociedade politicamente estável, é normal que o «centro» apresente pouca variedade de soluções políticas (não há assim tanta diferença entre PSD e PS, no caso português), mas a «periferia» — os ditos «partidos radicais» — tenham fortes divergências entre si (o BE e o PCP discordam em muitos mais pontos entre si do que o PS e o PSD). A curva pode ser mais ou menos achatada, claro está, mas vemos muito bem isto a acontecer nas eleições presidenciais: dos dez candidatos a Presidente da República, um é de centro-direita, os restantes nove são de esquerda — e discordam todos uns dos outros (e são incapazes de estabelecer uma «frente comum» para apresentar um candidato forte).