Outro dia aconteceu-me uma coisa engraçada. Estava a beber uns copos com uns amigos num bar que frequentamos há um ano. O grupo era misto: duas pessoas transgénero MtF, uma com fluidez de género mas de momento apresentando o género que consta do seu Cartão de Cidadão, e uma mulher cisgénero. Os donos, empregados, e a esmagadora maioria dos clientes já nos conhecem, vamos lá tantas vezes que nem olham duas vezes para nós; além do mais, como sabem, a malta mais jovem tem muito menos preconceitos contra as pessoas transgénero — até vêm sentar-se connosco à mesa para fazer perguntas!

Mas também estava lá um casal de uns senhores com muito bom aspecto rondando talvez os sessenta anos de idade. O marido olhava para mim, sorria, às vezes escondia um risinho nervoso. A mulher estava com um ar entre o chocado e o espantado. A dada altura, não conseguiu conter mais a sua curiosidade, passou por trás dos meus amigos que estavam sentados à minha frente, e, sem qualquer prurido ou pudor, olhou para mim com atenção, mostrando profundo desagrado mas também muita surpresa. O casal abandonou a esplanada pouco depois; os meus amigos nem notaram nada, mas eu estava a achar piada…

O que me passou pela cabeça é que, claro, a minha voz é indiscutivelmente masculina. Podia disfarçá-la se quisesse — até nem sou muito desajeitada a fazê-lo (e não, não é com um falsete, que é completamente ridículo e é tudo menos convincente!), mas a verdade é que não ligo a essas coisas: não estou para me dar a esse trabalho. Logo, o tal casal não tinha dúvidas quanto à minha voz. No entanto, pelo olhar da mulher, suspeitei que ela quisesse verificar, mais de perto, a forma como é que consigo ter certos «atributos» femininos. E não é fácil de os ver. A minha cabeleira postiça é de muita qualidade e não se nota onde é que começa o meu cabelo «real» — mesmo que o vento sopre com força. A clivagem entre os seios é bem real — mesmo que os seios sejam apenas próteses externas de silicone. E na verdade não tenho ancas, mas são também próteses externas de silicone… O certo é que a maioria das pessoas nem sabe que essas coisas existem, por isso acredito que lhes faça muita confusão: afinal de contas, que raio de «bicho» sou eu?

Também noutro dia, em que estava com uma amiga transgénero, perguntaram-nos que operações tínhamos feito, já que nenhuma de nós tinha a característica maçã de Adão que é suposto «todos os homens terem». Bom, a verdade é que nem todos a têm tão salientes como isso; é só quando estamos à procura de «traços masculinos» numa pessoa transgénero MtF é que reparamos que, realmente, grande parte dos homens tem maçãs de Adão reduzidas.

Da mesma forma, não precisei de fazer quaisquer enchimentos nos lábios: são mesmo assim de nascença (na altura em que era muito novinha, eram causa de grande vergonha minha, porque os outros meninos não tinham lábios assim…). Não tenho pestanas muito compridas, mas são mais compridas que a média dos homens; a diferença é que são de um castanho muito claro, e, logo, praticamente invisíveis — com um bocadinho de máscara, parecem logo gigantescas. E, claro, há sempre pestanas postiças — não aquelas de €1 que se vendem nos chineses e que parecem sempre falsas, mas umas mais sofisticadas, pouco mais compridas que as minhas pestanas naturais, mas que, colocadas devidamente, parecem naturais — especialmente com um pouco de máscara que faz com que a cor das pestanas naturais e postiças seja a mesma, e deixa-se de perceber onde começam umas e acabam as outras.

E poderia ir a muitos mais pormenores engraçados como estes…

… mas o certo é que por mais que liste características destas, isso não me faz de mim «uma mulher».

Não há muito tempo atrás, a minha mulher estava a gozar comigo por eu perder tanto tempo a arranjar-me, mesmo quando ia apenas usar uma roupinha casual. Discutimos um pouco o assunto, e estava a tentar-lhe explicar que eu tenho um grande handicap: não tendo nascido mulher, nem sequer tendo uma figura andrógina, mas sim bem masculina, não tenho outro remédio senão «disfarçar» aquilo que não parece feminino. E isso, claro, leva tempo. A minha mulher, por sua vez, contrapôs que não é nem a roupa, nem a maquilhagem, nem os acessórios — nem mesmo a figura! — que faz de uma pessoa «uma mulher». Ela, apesar de ter um pensamento bastante masculino (do ponto de vista dos estereótipos) e passar a maior parte do tempo a vestir-se de uma forma descontraída e casual, não necessariamente «feminina» (só a vi de vestido uma vez e saias usou duas ou três vezes em vinte anos), não deixa de se sentir menos mulher por causa disso. Aliás, uma definição alternativa de uma pessoa cisgénero é alguém que não tem, em caso algum, qualquer dúvida da sua identidade de género; ao passo que uma pessoa transgénero pode ter dúvidas ou não (no caso das pessoas transexuais, por exemplo, estas não têm a menor dúvida que pertencem a um género diferente do que lhes foi atribuído à nascença…).

Por outras palavras: devido a um conjunto de circunstâncias e factores — genéticos, biológicos, mas também de convivência, de educação, de relacionamento — as pessoas cisgénero como a minha mulher jamais têm qualquer dúvida sobre o género a que pertencem. As pessoas que admitem ter dúvidas, por poucas que sejam, ou por muito simples que pareçam ser essas dúvidas, são provavelmente transgénero. Uma pessoa cisgénero nunca se interroga sobre a sua identidade de género; é algo que lhe é intrínseco, inato. As pessoas transgénero, em geral (claro que há excepções), lutam a maior parte da vida para se «integrarem» no género que a sociedade lhes atribuiu, ou, desistindo de lutar, assumem uma identidade de género diferente. Este «lutar», este «assumir», requer esforço. Requer trabalho. Não é algo de «inato» no sentido em que a minha mulher é intrinsecamente uma pessoa do género feminino. Posso não chegar ao ponto de admitir que a identidade de género de uma pessoa transgénero é algo de construído (porque se afirmar isso, então tenho de afirmar que toda a identidade de género, para pessoas cisgénero ou transgénero, não passa de uma construção mental — mas já lá irei), mas pelo menos terei de afirmar que é como andar de bicicleta: a início é preciso fazer um esforço para nos «treinarmos» a andar de bicicleta; mas é a partir da altura em que já fazemos tudo automaticamente que tiramos verdadeiro prazer em andar de bicicleta. No entanto, «andar de bicicleta» não é algo que tenha nascido connosco; não somos ciclistas à nascença. É algo que aprendemos.

Quem conheça os estudos feministas mais radicais está a reconhecer este argumento. Algumas feministas radicais odeiam profundamente as pessoas transgénero, em especial as transexuais MtF. O argumento delas é que é impossível uma pessoa «tornar-se numa mulher», por mais operações que faça ou mais hormonas que tome; para estas feministas, «ser-se mulher» é uma condição complexa, que começa por uma série de características inatas — ter cromossomas XX, desenvolver útero e ovários, ter atributos sexuais primários e secundários femininos, etc. — mas também por uma narrativa: uma pessoa só pode ser «mulher» se foi aceite pela sociedade como mulher desde que nasceu, se brincou como mulher, se interagiu com outras pessoas como mulher desde a nascença, se teve uma série de experiências que só as mulheres podem ter — o primeiro período, o primeiro namorado, a primeira gravidez… — pois, caso contrário, não se está a falar de uma «mulher» mas meramente de um simulacro de mulher.

Tal como podemos fazer, hoje em dia, um andróide de silicone praticamente perfeitamente humano em termos de aspecto, mas que não passa pela cabeça de ninguém que estas «bonecas» tenham direitos ou que sejam considerados seres humanos — pois são meras réplicas, meros simulacros, mais ou menos perfeitos. Mesmo que tenham inserido uma inteligência artificial nestas «bonecas reais» (o que aparentemente está em estudo), continuará a ser um simulacro e nunca um ser humano, pois falta-lhe toda a experiência enquanto ser humano: a experiência de nascer, de crescer, de ser educado pelos pais, de ir à escola, de interagir enquanto ser humano com outros seres humanos, etc. Ou seja: não basta, de todo, o aspecto. É preciso também a narrativa pessoal que vem da nossa experiência.

Ora, seguindo esse argumento feminista, é evidente que eu não posso afirmar que seja «uma mulher». Obviamente que «falho» nos atributos biológicos (e falho em todos!), mas também não fui educada ou condicionada socialmente a comportar-me como uma mulher. Não passei por nenhuma das experiências, de criança a adolescente a pessoa adulta, que as mulheres passam. Não senti o que foi «ser uma mulher a crescer». Logo — dirão as feministas radicais — não posso ser uma mulher, porque não «cumpro os requisitos». E mesmo que fizesse cirurgia e tomasse hormonas e mudasse a cruzinha no cartão de cidadão, continuaria a não ser «uma mulher», porque passei toda a minha vida sem experimentar o ambiente que me rodeia como uma mulher. Exceptuando umas poucas horas durante umas saídas com amigas. Mas o que é isso comparado com os restantes 47 anos da minha vida?

Nem todas as feministas são radicais a este extremo, claro está, e a maior parte do movimento feminista aceita de braços abertos as pessoas transgénero MtF. Dirão elas (e muito bem, a meu ver) que as pessoas transgénero MtF foram privadas dessa «experiência de mulher» que todas as mulheres têm desde nascença, mas que isso não foi por culpa delas, mas sim da sociedade que as impediu de ter essas experiências. E mesmo que as radicais queiram vir falar em períodos e gravidezes, o certo é que o que não faltam por aí é mulheres com todos os tipos de problemas, doenças e defeitos nos diversos órgãos; são «menos mulheres» por causa disso? Claro que não. Nunca lhes foi privado o direito a terem todas as experiências como mulheres desde nascença. Assim, para as feministas mais moderadas, as pessoas transgénero são objecto de compaixão, porque adorariam ter tido toda a experiência do género com que se identificam, mas não a tiveram; não deixam de ser menos «mulheres» por causa disso, apenas têm é uma experiência diferente das mulheres cisgénero.

No entanto, a questão é mais filosófica do que qualquer outra coisa. No fundo, o que estamos a perguntar é: o que significa «ser mulher»?

As feministas, uma vez mais, consideram que só uma mulher é que pode definir o que é «ser mulher»; no entanto, a resposta que têm para a «definição» é algo de muito vago — «o conjunto de todas as experiências desde a nascença que uma mulher tem», por exemplo. Isto implicaria dizer que «ser mulher» não passa de «ter experiências». Mas é certo que muitas mulheres passaram por «experiências» que são mais associadas a homens do que mulheres (por exemplo, subirem até ao topo da hierarquia de uma empresa… ou mesmo de um país). Serão essas mulheres «menos mulheres» porque tiveram algumas experiências que não são típicas para uma mulher?

Mas então e se colocarmos a questão ao contrário? Se um homem tiver «experiências de mulher» pode ser considerado uma mulher ou não? Ou melhor: qual é a percentagem de «experiências de mulher» que uma mulher tem de ter para ser considerada «mulher»? 95%? (Claramente não é, nem nunca será, 100%). 90%? E como são contabilizadas essas «experiências de mulher»? Certas experiências são, afinal de contas, comuns a ambos os géneros. Como devem ser contabilizadas? Por tempo? Por nº de experiências?

Como se vê, quando nos agarramos à ideia de género binário — sabendo perfeitamente, no dia-a-dia, que tal não é verdade — estas «definições» tornam-se incrivelmente complicadas. Não é possível definir de uma forma que seja absolutamente consensual o que faz uma mulher ser uma mulher (ou um homem ser um homem); muito menos é difícil encontrar uma definição formal que, dada uma pessoa que tem experiências tanto de homem, como de mulher, como neutras, a permita classificar indiscutivelmente de acordo com o género a que pertence.

Daí os activistas promoverem o direito à auto-determinação da identidade de género. Ou seja: a única pessoa que pode saber, sem sombra de dúvida, se é um «homem» ou uma «mulher» — é o próprio. Não podemos «ler a mente» das pessoas para saber o que elas pensam. O facto de podermos inventar milhões de definições, mais ou menos plausíveis, para classificar a pessoa X como homem ou mulher, não quer dizer que seja isso o que ela sente ser. E como não podemos medir objectivamente a «sensação de género», apenas temos uma opção: acreditar, ou confiar, no que a pessoa diz de si própria.

Como disse, as pessoas cisgénero, assim como a maioria das pessoas transexuais, não têm qualquer dúvida quanto ao género a que sentem pertencer. É apenas nas pessoas transgénero que existem dúvidas.

Não posso ler a mente de outras pessoas, apenas a minha. E o que posso dizer de mim própria é o seguinte: passei a vida toda a tentar enquadrar-me no papel de género que me atribuiram à nascença. Ironicamente, quanto mais ou melhor o tentei desempenhar, pior me correu a minha vida; as maiores desgraças que me aconteceram foram quase sempre quando tentei «assumir-me como homem» relativamente a determinada situação — e as consequências foram nefastas. Quanto menos me «assumi como homem», mais a minha vida foi equilibrada e razoável. É claro que devem haver excepções, mas, regra geral, é assim que tem sido.

Gosto de dizer, pois, que não tenho particular «jeito» para desempenhar o papel de homem. Não sou bom a fazer nada do que os homens (pelo menos os homens estereotipados, claro está) sabem fazer; e nem sequer gosto de nada do que eles fazem. O papel de género de homem tem imensas implicações; não me identifico com nenhuma delas. É claro que, no dia-a-dia, todas as pessoas, sem excepção, olham para mim e consideram-me «um homem» pelo que me tratam «como um homem», mas, infelizmente, também têm de mim a expectativa de que eu faça coisas «como um homem», e quando isso invariavelmente não acontece, ficam aborrecidas comigo. Aliás, uma das causas do meu síndroma de sensibilidade à rejeição tem a ver com isso mesmo: as pessoas olham para mim e erradamente atribuem-me características que eu não tenho, sobre as quais geram expectativas, que eu depois não consigo cumprir — porque não tenho nenhuma dessas características que eles esperam que eu tenha. Ora isso por sua vez faz-me ser extremamente sensível a «falhar» nos meus compromissos: pois tentarei sempre evitar ao máximo desapontar as pessoas. Mas isso vai sempre acontecer quando elas criarem expectativas de que eu sou uma pessoa que, na realidade, não sou.

Posso juntar tudo isto — e olhar para trás no tempo e acrescentar muito mais — e chegar a uma conclusão: não presto como homem. Não me identifico como homem. Forçam-me a desempenhar esse papel, mas não gosto desse papel. Até o acabo por desempenhar mais ou menos, porque, ao fim de tantas décadas de expectativas por parte de terceiros, lá acabo, de vez em quando, por «acertar» no que devo fazer e no que esperam que eu faça. Afinal de contas, como disse, há muitas acções que são neutras em termos de género — e que esperam que eu as faça, independentemente de ser homem ou não — e é talvez graças a essas acções neutras que ainda lá me vou desenrascando…

Ora quando uma pessoa vem de um ambiente em que acredita que o género é binário, o facto de não se identificar com o género masculino significa… que se identifica com o género feminino.

Penso que é aqui que reside o problema (especialmente da forma como é apontado por parte das feministas radicais): é que «ser mulher» não significa, de todo, «ser o oposto de um homem». Nada de mais errado! E não é só porque o género não é binário; é porque, como disse, todos nós temos características que são estereotipicamente atribuídas a um dos géneros — mas que estão na realidade também presentes no outro género. Por exemplo, nem todos os homens são agressivos, nem todas as mulheres são passivas (honestamente, não me lembro da última vez que conheci uma mulher «passiva», no sentido de não ser agressiva — acho que todas as que conheço são agressivas à sua maneira! Em compensação, conheço imensos homens que são tudo menos agressivos…). Embora supostamente os seres humanos com mais testosterona devessem ser mais agressivos — é isso que se espera deles! — a agressividade, por si só, não é exclusiva dos homens. As mulheres podem, pois, ter atributos masculinos (muitos, mesmo!); e os homens, naturalmente, terão atributos femininos (mesmo que sejam normalmente desencorajados a manifestá-los publicamente). As mulheres não deixam de ser mulheres por causa disso, nem os homens deixam de ser homens por causa disso.

Assim sendo, não posso dizer que «sou mulher» apenas porque não me identifico com nada do papel de género masculino. Não sei o que é «ser mulher» porque nunca o realmente fui. Tudo o que posso dizer, isso sim, é que toda a minha vida detestei o papel de género masculino. Logo, serei «homem» no sentido biológico, mas «não-homem» da perspectiva social (do papel que adopto na sociedade). Identifico-me fortemente com a (des)identidade de género «não-homem». No entanto, esta «identidade» não existe. Tudo o que posso escolher é ser homem ou mulher. Como rejeito ser homem, penso que seja mulher.

Certo?

Bom, na verdade, está errado, mas isso tem a ver com uma confusão desgraçada que por aqui vai, e que é, na realidade, uma discussão filosófica. Mas para isso tenho de meter as teorias feministas de pernas para o ar, e chatear também os activistas transgénero. Não é fácil chatear tanta gente ao mesmo tempo 🙂 Mas já o fiz num (longo) artigo em inglês, agora quero fazer o mesmo em português, para ver se há mais gente a reagir à provocação 🙂

Mudando de perspectiva!

E chegou então a altura de meter tudo de pernas para o ar!

Ora se é certo que não existe nem género binário, nem sexo (características biológicas) binário, nem orientação sexual única… há pelo menos uma coisa que existe, e que é (por enquanto) realmente «binária». Estou evidentemente a falar do papel de género.

Todos nós sabemos perfeitamente que o «papel de género» é meramente uma construção social. Não há nenhuma razão para os papéis de género serem o que são, apesar de alguns deles poderem estar tradicionalmente ligados a uma concepção ancestral da divisão de tarefas nos tempos em que habitávamos cavernas: os homens iam à caça, as mulheres procuravam raízes e frutos e tratavam das crianças. Isto fazia sentido porque os homens eram mais fortes; as mulheres, mais ágeis e com maior capacidade de encontrar coisas pequenas no chão. Além de que tratavam das crianças, claro está.

Ora já se passaram umas pequenas dezenas de milhares de anos depois da criação destes «papéis de género». Entretanto é suposto termos civilização (que significa essencialmente «viver em cidades») e termos abandonado as nossas raízes de caçadores-recolectores; faria, pois, mais sentido que tivéssemos abandonado esses papéis de género e adoptado uns que fossem mais adequados à nossa sociedade contemporânea.

Mas isso não aconteceu.

Na realidade, continuamos a viver em sociedades onde o papel do homem é «trazer o sustento para casa» (só que em vez de trazermos uns antílopes acabados de caçar, trazemos um cheque) e a mulher fazer a lida da casa e tratar das crianças. Sim, claro que mudámos bastante, e evidentemente que cada geração sucessiva tem esbatido mais as diferenças entre os papéis de género, mas… a nossa sociedade continua agarrada ao seu legado biológico. Em especial nas sociedades ocidentais, ou inspiradas por estas, continuamos a ter dois papéis de género apenas — e mais ou menos com as mesmas orientações (mesmo que mais abstractas, mais complexas…) que tínhamos nos tempos em que ainda éramos caçadores-recolectores. Quando falamos de «estereótipos» para os papéis de género, temos de recuar estes milénios todos para trás para nos recordarmos de como tudo começou…

E não houve alternativas? Claro que houve, mas não perduraram nas sociedades ocidentais. A partir do momento em que as tribos de humanos se começaram a combater umas às outras, era fundamental que se distinguissem — criando, artificialmente, uma divisão entre «nós» e «os outros». Assim, combatíamos a tribo vizinha porque eles comiam o antílope assado com folhas de louro, e nós preferíamos acompanhá-lo com umas bagas de pimenta. «Eles» vestiam peles de urso ridiculamente tingidas de ocre, enquanto que «nós», muito mais sofisticados que eles, cortávamos pedaços de pele de antílope, deixávamos a secar ao sol, e pintávamos desenhos (que só nós compreendíamos) nessa pele. Criava-se assim a identidade cultural. Mas que não servia apenas para haver uma distinção entre quem era «amigo» ou «inimigo»; também era preciso preservar o conhecimento adquirido de uma geração: quais os melhores lugares para caçar, como usar o fogo para endurecer a ponta de uma lança de forma a que ficasse mais resistente (mas sem a queimar!), como usar ervas e bagas para melhorar o sabor da comida ou mesmo para curar certas maleitas. Era preciso transmitir todo esse conhecimento — toda essa cultura — de geração para geração. Como não havia escrita, a solução foi simples, foi designar uma pessoa que não era nem caçador nem recolector (não era nem homem nem mulher) e que era alimentado por toda a tribo para que memorizasse a sua cultura e a passasse a gerações sucessivas. Era ele (ou ela?) o xamã.

Na maioria das sociedades caçadoras-recolectoras (sim, ainda há algumas!) ou naquelas cujo passado de caçador-recolector ainda é reverenciado, o xamã assume uma posição preponderante na sociedade. Ao contrário da maior parte da tribo, o xamã não tem papel de género. Não sendo nem caçador, nem recolector, nem cuidador de crianças — mas sim tendo um novo papel — era uma pessoa especial dentro da tribo. Era aquele que, não desempenhando nenhum papel de género social, tinha contudo a responsabilidade máxima de preservar criteriosamente a cultura da tribo. Com o passar dos tempos, e a aquisição da civilização por parte da espécie humana, o papel do xamã ou evoluiu para se tornar numa espécie de «subcultura» própria, ligada a ritos religiosos (como acontece, de certa forma, com os hijra do sul da Ásia). No Ocidente propriamente dito este papel perdeu-se.

Não podemos, evidentemente, justificar tudo com as nossas raízes ancestrais e o nosso legado biologico-histórico. Podemos, isso sim, mostrar que as sociedades caçadoras-recolectoras criaram os estereótipos de género, baseados meramente em atributos físicos (força nos homens, agilidade e capacidade de visão detalhada nas mulheres), mas quando a sociedade passou a integrar uma cultura — uma «sensação de identidade» — tornando-se assim mais abstracta (a cultura já não está ligada directamente à sobrevivência imediata), então surge um novo papel social (não lhe vou chamar «de género», porque senão os antropólogos comem-me viva 🙂 ), que adquire novas e diferentes características, atributos, responsabilidades dos papéis de género binários — características essas que, ironicamente, são o alicerce para a identificação cultural da tribo (e mais tarde da sociedade) como um todo.

Ironicamente, pois, de um ponto de vista pré-histórico, as pessoas transgénero — ou «sem género», ou «com um terceiro género» — adquirem papéis sociais diferentes dos papéis sociais representados pelos dois géneros binários… e que servem justamente para propagar os tais estereótipos de género (como parte do legado cultural que tentam preservar de geração em geração). Ainda mais irónico: nas sociedades ancestrais, era justamente ao xamã (ou ao seu equivalente) que perguntavam se determinado comportamento era ou não adequado ao género da pessoa em questão. De certa forma, até quase que podemos afirmar (embora com poucas provas científicas) que a «invenção» dos estereótipos dos papéis de género foi feita justamente por aqueles que não se identificavam com nenhum dos géneros… mais ironia seria impossível!

Mas vamos deixar os xamãs de parte por um momento. Concentremo-nos, isso sim, nos papéis de género sociais. Que eu saiba, não existe (nem nunca existiu) nenhuma sociedade humana que não atribua dois papéis de género diferentes (mas complementares) aos seus membros. É irrelevante se tais papéis sociais mudaram imenso ao ponto de se tornarem irreconhecíveis; qqé irrelevante se certos atributos e características de um dos papéis de género passou para o outro (ou passou a ser partilhado por ambos); esta evolução dos papéis de género interessa aos antropólogos (e eventualmente aos sociólogos), mas para mim apenas me interessa a sua origem, a sua essência. Em certa medida — e talvez essa seja a ironia máxima! — foram os «guardiões da cultura» (os xamãs!) quem preservou tão cuidadosa e criteriosamente essa diferenciação entre os papéis de género. Ou seja: diferenciar os papéis de género faz parte da cultura de uma sociedade. E cada sociedade, evidentemente, cria a sua própria «versão» dos papéis de género — mas são sempre dois, são sempre complementares, e estão enraizados na diferenciação de tarefas para a sobrevivência da espécie humana nos seus tempos mais remotos.

Associado a cada papel de género está, pois, a sua representação ou expressão. Pelo facto de realizarem tarefas diferentes, os géneros vestem-se e comportam-se de forma diferente. A início decerto existia apenas uma função perfeitamente utilitária tanto do vestuário como do comportamento; mas, com a complexificação das sociedades, esta representação do papel de género adquire cada vez mais simbolismos, cada vez mais abstracções — camadas sobre camadas sobre camadas, até praticamente não se distinguir a razão original para tais comportamentos (ou vestuário). Podemos dizer que, de certa forma, a representação do papel de género simboliza o papel de género em si. Ainda hoje podemos ver isso nas portas das casas de banho: o símbolo altamente abstracto que representa a mulher está a vestir uma saia (apesar de hoje em dia serem poucas as mulheres que vistam saias), enquanto que o símbolo do homem não apresenta tal peça de roupa. Independentemente de haverem homens que vistam saias (escoceses, padres…) e, claro, a maioria das mulheres não as vestir, este simbolismo continua bem presente e muito bem marcado nas nossas mentes: somos condicionados a apreender estes símbolos, a reconhecê-los universalmente como representando cada um dos géneros — estes símbolos fazem parte do nosso legado cultural, com dezenas de milénios de existência. E continuam a perdurar na nossa sociedade moderna, sofisticada, tecnológica…

Proponho, pois, que se analisem as questões da identidade de género exactamente ao contrário do que tem sido feito. Debatemo-nos durante décadas sobre o que é «ser homem», o que é «ser mulher». Filosofamos sobre a existência (ou a sua ausência) de uma essência masculina ou feminina, apesar da biologia hesitar fortemente em nos dar uma resposta nesse sentido; podemos afirmar que as pessoas «sentem-se homens» ou «sentem-se mulheres» (ou sentem-se ambos, ou nenhum…), e podemos aceitar que assim seja (pois todas as pessoas cisgénero assim o afirmam, assim como a maioria das pessoas transexuais), mas começamos a ter problemas quando ouvimos dizer que alguém «não se sente homem» ou «não se sente mulher». O que quer isso dizer? Ou ainda: «tenho dúvidas se sou homem ou não». Como é possível duvidarmos de uma coisa que está relacionada com a nossa identidade? Seria o mesmo que ter dúvidas sobre a nossa própria existência. É claro que os Budistas fazem isto todos os dias (duvidar da sua própria existência intrínseca, sem, no entanto, duvidarem da sua existência relativa) mas não é suposto que nos interroguemos sobre essas coisas. Ou melhor, se tivermos dúvidas, perguntamos ao xamã o que devemos fazer. Por isso é que há sociedades que aceitam o transgenderismo com mais facilidade que outras: é quando nessas sociedades o equivalente do xamã afirmar que o papel de género está acima daquilo que, por mera convenção, resolvemos chamar de «sexo biológico». E nessas sociedades podem perfeitamente existir pessoas que, identificando-se mais com determinado papel de género do que com aquele que lhes foi atribuído à nascença, são «autorizados» a passarem a incorporar o grupo de pessoas que se identificam com o mesmo papel de género.

Por outras palavras: se aceitamos que o papel de género é uma construção social, e que podemos ter dúvidas sobre a nossa identidade de género, então o que me parece mais fácil de perguntar (e discutir e debater) é qual papel de género desejamos desempenhar. A minha psicóloga, em vez de me perguntar na primeira sessão, se eu me considero homem ou mulher, deveria, em vez disso, perguntar-me com qual papel de género me identifico. Aí já não teria dúvidas: não me identifico, de todo, com o papel de género masculino, que me foi atribuído à nascença; não faço ideia se sou homem ou se sou mulher, se não sou nenhum dos dois ou ambos em simultâneo; só sei, isso sim, que me identifico com o papel de género feminino, independentemente de tudo o resto.

Em conclusão:

«Mulher» é todo o indivíduo que se identifica com o papel de género feminino, na sociedade em que se integra, independentemente de qualquer outro factor genético, biológico, físico, social, educativo, psicológico, etc.

«Homem» é todo o indivíduo que se identifica com o papel de género masculino, na sociedade em que se integra, independentemente de qualquer outro factor genético, biológico, físico, social, educativo, psicológico, etc.

É perfeitamente natural que existam indivíduos que não se identifiquem nem com um, nem com o outro papel de género (já que são construções sociais criadas por outrém); ou que se identifiquem com ambos em simultâneo, seja em regime de alternância/oscilação, de fluidez, ou em simultaniedade.

Reparem como subtilmente «empurro» a problemática da «identidade de género» para o desempenho do «papel de género» (associado, por sua vez, a uma «representação/apresentação/manifestação do papel de género»). Como a nossa sociedade apenas tem disponíveis dois papéis de género, a situação simplifica-se bastante. Podemos efectivamente postular uma infinidade — um espectro — de identidades de género, cada vez mais complexas e individualizadas (ao ponto de, no final, termos uma forma de identidade de género que só se aplica a um único indivíduo e a mais ninguém!), e isto não deverá ser motivo de preocupação para ninguém. Há homens sensíveis e mulheres agressivas; há homens que gostam de cozinhar (muitos, na realidade), e mulheres que gostam de futebol. Isto em nada «prejudica» a sua identidade enquanto membro de um género ou de outro. O que conta, do ponto de vista social, é qual o papel de género que pretendem desempenhar.

A questão da abolição do «género»…

Como é sabido, certos activistas transgénero lutam vorazmente para que seja abolido, de uma vez por todas, a noção de «género» na nossa sociedade. Isto, segundo estes activistas, resolveria imediatamente o problema das pessoas transgénero, que deixavam de precisar de se auto-classificar, pertencendo a X ou Y, consoante a sociedade o determinar; sem «género», deixam de haver pessoas cisgénero e pessoas transgénero — há apenas pessoas.

Este é um ideal utópico de muito difícil concretização. Parte de um pressuposto errado: o de que a maioria das pessoas se sente, de certa forma, oprimida por ser forçada a adoptar uma identidade de género que não é a sua. Na verdade, uma esmagadora maioria da população está perfeitamente feliz com a sua identidade de género e o papel de género que desempenha na sociedade. Abolir o género, para estas pessoas, seria impensável — não faria qualquer sentido.

E não faz sentido sequer, numa abordagem historico-cultural. Não existe «sociedade» sem cultura; e os dois papéis de género complementares fazem parte desse legado cultural. Ora com certeza que podemos alterar a nossa cultura (e dessa forma alterar a sociedade); e, de facto, os movimentos políticos mais radicais querem, justamente, mudar (radicalmente, como o próprio nome indica) a sociedade.

Ora eu sou moderada, e prefiro a «evolução» em vez da «revolução». Além disso, não concordo que seja um grupo altamente minoritário a decidir pela maioria «em nome de uma sociedade mais justa». No passado, essas tais «sociedades mais justas» acabaram todas por ser tudo menos isso… mas meramente sociedades onde uns poucos (no poder, ditando as regras) impunham o seu pensamento e as suas ideaias a todos, quer gostassem, quer não.

Poder-se-á argumentar que é exactamente isso que acontece com as questões ligadas à identidade de género: afinal de contas, foram ditadas de forma não democrática, por «alguém» (ou um «grupo de alguéns»), num passado que é, literalmente, pré-histórico. Porque deveremos «impôr» as regras de uma sociedade de há vinte ou trinta mil anos atrás — ou talvez mesmo de cento e cinquenta mil anos atrás? Porque não decidimos, por maioria, quais são as melhores formas de lidar com as questões de género na nossa sociedade, nos dias de hoje?

Bom, a verdade é muito simples: porque a esmagadora maioria da população acha que está tudo muito bem como está.

Numa sociedade verdadeiramente democrática, não se procura impôr a uma maioria os gostos, desejos e preferências de uma minoria, mesmo que estes até sejam mais benéficos para a sociedade em geral (excepto, claro está, no que concerne aos impostos…). Em vez disso, isso sim, protege-se a minoria, dando-se-lhes o direito a manifestarem livremente os seus gostos, desejos, preferências, etc. e impedindo a tal «maioria» de os discriminar ou de impedir que possam gozar esses direitos (… etc.). Por outras palavras: não deveríamos impôr o género a ninguém, e autorizar aqueles que não desejam pertencer a género nenhum a fazê-lo se assim o entenderem; mas, em simultâneo, e sem prejuízo da liberdade de decidir a que género se pertence, deve-se salvaguardar o direito da maioria, que se identifica perfeitamente com a noção de género binário, a continuar a fazê-lo, se entendem que assim é melhor para eles.

Assim, o que eu proponho é algo de ligeiramente diferente. Em vez de falar em «género», ou de «identidade de género», que tem implicações filosóficas complexas que provavelmente não estarão resolvidas na minha geração (ou se calhar até nunca estarão resolvidas), prefiro, isso sim, que a legislação contemple a noção de papel de género (associado, claro está, à manifestação/apresentação de género, ou seja, a forma como a pessoa desempenha esse papel de género). A esmagadora maioria da população irá ficar satisfeita, em regra geral, com o papel de género que lhe foi atribuída a nascença. Muitos, no entanto, não concordam absolutamente nada com esse papel de género. Então deve-lhes ser concedido o direito (inalienável!) de poderem escolher o papel de género com que se identifiquem mais, mesmo que esse papel não seja congruente com os dois papéis de género «tradicionais».

A liberdade não estará, pois, em dizer «eu sou homem» ou «eu sou mulher» (ou «eu não sou nenhuma das coisas ou ambas ao mesmo tempo»…), mas sim em «eu identifico-me com o papel de homem na minha sociedade» ou «com o papel de mulher na minha sociedade» (ou com ambos… ou com nenhum…). A identificação, no cartão de cidadão, não deveria ter nada a ver com sexo biológico ou identidade de género, porque isso são coisas que só existem em espectros, não são binárias. Em vez disso — e eu pessoalmente acho que nem devia estar lá nada! — o que devia era identificar a pessoa de acordo com o papel de género que escolheu representar nesta sociedade em que vive. E o direito a escolher o papel de género, e a torná-lo «oficial», devia ser um direito inalienável de cada cidadão.

Dir-me-ão que isto é exactamente a mesma coisa!

Mas não é. Isto é uma forma deliberada de evitar a argumentação radical feminista, assim como os ultra-conservadores (religiosos ou não) que consideram que uma pessoa só pode ser «homem ou mulher». Com a minha proposta, fica salvaguardado o direito a emitir esta opinião. No entanto, uma coisa é ser-se homem (ou mulher, ou qualquer outra coisa…). A outra é o papel de género com que se identificam e que pretendem representar em público. Isso nada tem a ver com Deus, ou com a biologia, ou sequer com a filosofia feminista. Poderei, pois, enfrentar uma feminista radical, que defenderá a pés juntos que eu nunca poderei ser uma mulher porque não só não tenho útero, como não fui educada e condicionada a «ser mulher» desde nascença. E eu concordarei com ela: não sou mulher, segundo essa definição. Mas também não sou homem. Aliás, não interessa o que sou (ou deixo de ser). O que apenas afirmo é que não me identifico com o papel de género de homem, e quero, em vez disso, adoptar o papel de género de mulher. Isso faz de mim uma mulher? Não (segundo a feministas e as pessoas conservadoras e religiosas). Mas nem sequer quero afirmar essa pretensão. Fico perfeitamente indiferente se me consideram homem ou mulher. A única coisa que quero abandonar é o papel de género de homem, afirmar que estou farta de fingir que gosto desse papel de género quando o abomino, e ter o direito (inalienável) de adoptar o papel de género feminino, com tudo o que isso implica. E sim, é possível que para aumentar a minha auto-confiança em desempenhar esse papel de género precise eventualmente de aconselhamento psicológico e psiquiátrico, assim como endocrinológico e de cirurgia, de treino vocal, etc. Mas não é porque me quero tornar num «simulacro de mulher». Não: apenas quero ter o direito de assumir o papel de género de mulher, se assim o entender.

Poderei até ir mais longe, e até admitir que, apesar de odiar o papel de género de homem, até estou disposta a desempenhar um papel de género neutro durante a maior parte do tempo (ou seja, nem sendo homem nem mulher), mas que, de vez em quando, quero poder desempenhar o papel de género feminino sem que me impeçam de o fazer (seja fisicamente, seja psicologicamente, seja por «pressão de grupo», por «força das convenções sociais», enfim, seja o que for…). Dir-me-ão então que essa questão de «desempenhar um papel» é mais fraca do que «ser um género», e que, de qualquer das formas, ninguém me proíbe ou impede de desempenhar o papel que muito bem apetecer… já que estamos, afinal de contas, a falar apenas de «desempenhar».

Ora isso infelizmente não é verdade. Se bem que seja verdade, até um certo limite, que as mulheres cisgénero possam desempenhar o papel de género masculino (sem que isso não tenha nada a ver com o seu sexo biológico, a sua identidade de género, a sua sexualidade, etc.), o inverso não é verdade. Por outras palavras: ninguém, hoje em dia, impede uma mulher de se apresentar com todos os atributos de um homem, de se comportar como um homem, de se vestir como um homem, e assim por diante. Haverão limites, é certo; mas especialmente se esse desempenho de papel se restringir a alguns espaços (por exemplo, no campo do trabalho), isso é socialmente aceitável. O inverso é que lamentavelmente não é — e muito menos o é quando se está a falar de trabalho, para pegar precisamente no mesmo exemplo.

Também as pessoas que oscilam entre o papel de género que pretendem desempenhar a cada momento, ou que rejeitam totalmente o binarismo e adoptam papéis de género fora desse mesmo binarismo têm a sua liberdade de expressão e de identidade restrita. No dia-a-dia, têm de fingir que pertencem a um dos dois géneros binários, desempenhando o papel deste, o melhor que puderem. De nada lhes serve admitir que não se identificam minimamente com estas restrições (e que isso lhes causa problemas).

Não há muito tempo atrás li uma história que alegadamente se passou num estado conservador dos EUA. Certa pessoa transexual decidiu, de uma vez por todas, assumir-se de acordo com o género com que se identifica, e foi falar com o patrão, apontando para a legislação federal. O patrão encolheu os ombros. Por ele tudo bem, ontem tinha um funcionário que era um homem, hoje tem um que é mulher — não tinha problema nenhum com isso. Agora o que essa pessoa estava terminantemente proibida de fazer era ser um dia homem, o dia seguinte mulher! Tinha de se decidir: ou era uma coisa, ou era outra!

No caso da maioria das pessoas transexuais (era o caso do interveniente nessa história), isto não cria problema algum, pois são pessoas que aceitam perfeitamente o género binário — querem é pertencer ao outro género, o que não lhes foi atribuído à nascença. Mas para a maioria das pessoas transgénero isto pode não ser assim tão simples. As pessoas com oscilação ou fluidez de género não são «ou uma coisa ou outra», mas assumem um dos géneros consoante o seu estado de espírito. E isto é mesmo assim; não é «a brincar» ou «a fingir». E, claro, há pessoas andróginas que não se identificam nem com uma coisa, nem com outra; e outras ainda que se podem identificar com papéis de género que nada têm a ver com os que temos na nossa sociedade. Ora do meu ponto de vista, todas essas reivindicações são todas elas igualmente válidas. Da perspectiva exterior, que é a única que podemos julgar, essas pessoas devem ter exactamente os mesmos direitos de desempenhar o papel de género com que se identifiquem no momento, tal e qual como as pessoas cisgénero podem desempenhar os papéis de género tradicionais e binários com que se identificam.

Efeitos práticos

A condição de disforia de género é extremamente difícil de explicar a terceiros — especialmente porque se trata de um tipo de experiência que a esmagadora maioria das pessoas nunca terá. Mais nas pessoas transgénero do que nas pessoas transexuais, a disforia manifesta-se essencialmente numa incapacidade de «encaixar» o seu papel de género (social) com aquilo que interiormente se identificam, e vice-versa, o que causa dúvidas quanto à própria identidade (em geral, não apenas de género) e que, por sua vez, sendo uma situação anormal — no sentido que a «norma» das pessoas não passa por situações do género — pode causar uma série de outros problemas, como a depressão, a ansiedade, os comportamentos obsessivo-compulsivos. Por vezes, também por causa do estigma associado, em especial nas pessoas mais velhas, existe uma recusa (essencialmente por vergonha) em contactar com um profissional da área. Nas palavras de uma amiga minha que recusa a ajuda profissional e que sofre atrozmente devido à sua disforia de género: «Eu não sou maluca!» Pois não será, é certo, mas a disforia de género, tal como a esmagadora maioria das condições do foro psicológico e psiquiátrico, não se cura por si só. É impossível que isso aconteça. Especialmente porque a verdadeira «cura» para a disforia de género é a transição, e essa é só possível (com sucesso, bem entendido) se for medicamente assistida…

Talvez a diferença maior entre as pessoas claramente transexuais e aquelas que são transgénero mas hesitam se são transexuais ou não tem a ver com a certeza quanto à sua identidade de género. As pessoas transexuais, regra geral, desde a mais tenra idade, sabem perfeitamente qual é a sua identidade de género. A sua disforia de género é causada pelo facto do resto do mundo recusar a aceitar essa identidade de género. A pessoa transexual é, pois, obrigada a desempenhar um papel de género contra a sua natureza; mais cedo ou mais tarde — e normalmente é muito cedo — isto irá deixar de funcionar, e a solução é a transição (o mais rapidamente possível) ou, lamentavelmente, o suicídio. Não é por acaso que o grupo das pessoas transexuais é aquele onde a taxa de suicídio é a mais alta — e isto é verdade para todos os países do mundo, mesmo naqueles em que existe uma forte tolerância em relação à transexualidade. É que esta tolerância infelizmente não é universal. E isso vai sempre criar um problema.

Nas restantes pessoas transgénero, a disforia de género apresenta-se de uma forma ligeiramente diferente. Do ponto de vista clínico, não existe diferença; não há «disforia de género tipo A» e «disforia de género tipo B» (como pretendia um certo Blanchard em meados dos anos 1990…). Ambas apresentam a mesma sintomática; ambas respondem ao mesmo «tratamento» — a transição. Ambas, após transição, geram indivíduos com elevada auto-estima e satisfação pessoal. Já li que o procedimento de transição (enquanto procedimento médico) é aquele que apresenta mais elevadas taxas de satisfação (embora esta definição tenha algumas falhas, o certo é que a taxa de satisfação é bastante elevada na maioria das pessoas).

Há, no entanto, como disse, uma diferença. A pessoa transexual repara imediatamente que algo está errado quando os pais ou educadores começam a «forçá-la» a desempenhar um papel de género diferente daquele com que se identifica; existe imediatamente rebeldia e uma tentativa de evitar este «condicionamento social». Hoje sabemos perfeitamente que a identidade de género não pode ser condicionada de forma alguma, nem alterada, nem sequer modificada. A pessoa transexual pode ser forçada, contra a sua vontade, a adoptar um papel de género com que não se identifica de nascença; mas por mais que seja forçada, jamais irá alterar a sua identidade de género. Na primeira oportunidade (e hoje em dia, felizmente, isto acontece cada vez mais cedo) tentará desesperadamente por adoptar o papel de género que seja congruente com a sua identidade de género (ou então, infelizmente, o seu percurso quase de certeza que levará a uma depressão clínica extrema, e quase sempre com um final infeliz).

As pessoas transgénero podem não reagir da mesma forma. Podem achar que o papel de género com as quais são «condicionadas» não é o mais adequado para elas; mas geralmente interrogam-se é porquê, acabando, no entanto, por «aceitar» esse papel de género. Por outras palavras: observam-se a si mesmas, reconhecem que por alguma razão estranha estão num corpo que tem determinado género, logo, o papel de género que devem desempenhar é aquele que estará de acordo com o género do corpo que têm. Quando o corpo é ambíguo — no caso das condições intersexo, ou mesmo nas pessoas que são naturalmente andróginas de figura, apesar de terem genitália apropriada aos cromosomas com que nasceram — acabarão por aceitar, uma vez mais, o papel de género que os pais lhe impõem. Poderão questionar, ao longo da sua vida, se é o papel correcto ou não. Mas a esmagadora maioria irá fazer um esforço (muitas vezes desesperado; muitas vezes sem o resultado que se pretendia) para tentar desempenhar o papel de género que os outros lhe impuseram, durante, pelo menos, uma parte significativa da sua vida. A dada altura, no entanto, vão seriamente questionar se aquele papel de género é o correcto para o que sentem ou não.

Estes casos ainda são mais difíceis de entender pela população em geral. Se bem que todos nós conhecemos histórias de pais obcecados com a carreira futura dos filhos, que pretendem que seja de médico, advogado ou engenheiro, forçando, pois, os filhos a estudarem afincadamente para estas profissões, e sofrendo um enorme choque quando o filhinho pródigo afirma que afinal de contas o que quer é ser designer de moda… aqui estamos realmente a falar de papéis sociais, escolhas pessoais relativamente à carreira profissional e estilo de vida que irão levar. Apesar de haver sempre uma certa frustração quando a realidade não corresponde às expectativas, e por vezes não haver sequer aceitação (no caso anterior, os pais podem recusar-se terminantemente a voltar a dirigir a palavra ao filho que se «rebeliou» contra a vontade dos pais), o certo é que este tipo de situações, por ser muito frequente, goza da aceitação quase universal da maioria das pessoas. Por outras palavras: quando se trata de definir a própria carreira, a forma de estar na vida, o estilo pessoal, etc., as pessoas, regra geral, concordam que cada qual (sendo adulto!) terá o direito a escolher o tipo de vida que quer, contra as expectativas de terceiros. Poderão achar que existe uma certa «ingratidão» (no caso de pais que fizeram enormes esforços para conseguir dar uma educação privilegiada aos filhos… que estes depois «desperdiçam» completamente), mas, pelo menos hoje em dia, esse tipo de decisões é aceite.

Ora apesar da escolha de um papel de género poder parecer muito análoga aos casos anteriores, o certo é que é encarada, de uma perspectiva exterior, de uma forma totalmente diferente (e, evidentemente, o próprio também considera que é algo de completamente diferente!). Ou seja: enquanto que a sociedade, regra geral, tolera todo o tipo de decisões que uma pessoa pode fazer relativamente à sua vida — mesmo aquelas que são bastante questionáveis (por exemplo, decidir por uma carreira de crime…). Digamos que, no pior dos casos, se discordamos completamente das opções tomadas, poderemos dizer que a pessoa em questão irá ter de acarretar com as consequências da sua decisão (e secretamente esperamos que essa decisão se venha a revelar como errada e que a pessoa se arrependa dela… vindo pedir desculpa depois…). Mas ficaremos por aí.

No entanto, este critério (tolerante) não se aplica ao papel de género. O papel de género é fixo, imutável, decidido à nascença (por quem?), e, ao contrário de tudo o resto, não é aceitável «trocar» de papel de género, seja porque razão for. Alguém que esteja a seguir uma brilhante carreira de medicina pode, de repente, largar tudo e dedicar-se à escrita de romances (algo que aconteceu imensas vezes no Portugal do século XIX…). Poderá ter de encarar alguns suspiros de pessoas desiludidas, e ouvir alguns comentários sobre a forma como está a desperdiçar a sua carreira… mas, no fundo, a vida é dela, pode fazer o que quiser com ela. Excepto «largar tudo» e adoptar um papel de género diferente do habitual. Isso é anátema!

Ora o argumento principal que as pessoas têm para «impedir» (ou criticar ferozmente) a alteração de papel de género é aludir para uma certa noção que o género é algo de intrínseco, não construído, não determinado socialmente (ou por via da educação). Logo, não podemos «mudar» de género. Nesse caso, teremos de nos sujeitar a aceitar, quer gostemos quer não, ao papel de género que nos foi atribuído, e que estará de acordo com o nosso género.

Uma pessoa transexual concordará imediatamente com isto. Só que irá dizer que o género intrínseco com que nasceu não corresponde ao género que lhe foram atribuído; e pretende, o mais rapidamente possível, «desfazer» esse engano.

Uma pessoa transgénero terá uma abordagem ligeiramente diferente. Poderá até eventualmente concordar que existe algo de «intrínseco» no género, mas o que quer que seja, é muito difuso e muito vago. Tão difuso e vago que não se poderá dizer, com clareza, a que género realmente pertencem. Tudo o que poderão dizer é: «não faço a menor ideia a que género pertenço — se é que pertenço a algum, ou a mais do que um — mas sei qual é o papel de género com o qual me identifico mais!»

Temos aqui, pois, uma situação curiosa, mas que, a meu ver, permite satisfazer todas as partes. As pessoas transgénero que se identificam — ou que adoptam — um papel de género binário não estão a afirmar que o género é binário (ao contrário das pessoas cisgénero e muitas pessoas transexuais). Estão, na realidade, a afirmar que o género é algo de muito mais confuso e fluido, e que não deve ser a «identificação com o género» o facto predominante. Ou seja, não faz, na realidade, sentido afirmar que as pessoas tenham «direito» a identificarem-se com um dos géneros (binários) — porque não sendo o género binário, como é que se pode afirmar que se é uma coisa ou outra? A não ser que passemos a ter nos cartões de cidadão uma indicação do tipo «70% mulher, 55% homem». Mas mesmo isso é discriminatório e encoraja a confusão, porque todas as pessoas cisgénero são parte homem, parte mulher (se olharmos estritamente para a questão da «identificação do género» enquanto característica inata).

O que podemos dizer das pessoas cisgénero é que estas podem fazer uma escolha bem clara, olhando para o género dominante dos seus corpos e o género dominante nas suas mentes para se identificarem de forma clara (sem ambiguidades nem dúvidas) com determinado género, adoptando, pois, o papel de género que mais se aproxima da identidade de género com que se identificam. Por outras palavras: uma pessoa cuja mente seja «70% mulher, 55% homem» e que tenha um corpo «65% mulher, 35% homem» poderá não ter qualquer dúvida (durante toda a sua vida) que a sua identificação de género mais plausível é «mulher», e, como tal, adoptarem o papel de género (e a sua expressão/manifestação) feminino sem pensarem duas vezes no assunto. Mesmo que essas percentagens possam variar um pouco ao longo dos anos, nunca irão variar para além do ponto em que uma pessoa cisgénero se comece a interrogar sobre a sua identidade de género. E isto também se aplica às pessoas claramente transexuais desde nascença, com a diferença em que observam bem claramente uma desconexão total entre o género mental e o género aparente do seu corpo físico.

As pessoas transgénero hesitarão muito mais. São justamente estas que questionam toda esta ambiguidade do género propriamente dito; questionam esta «certeza» de que o género é algo de absoluto, de intrínseco. Ou, se o for, pelo menos não o será de certeza de forma binária! Será sempre um espectro. E o que acontece a alguém que, mentalmente, é «65% mulher, 65% homem» e que tenha um corpo «51% homem, 49% mulher»? Deverá identificar-se com qual dos géneros? Terá de fazer um exame aos cromosomas para saber se existe alguma «anomalia»? De notar que não são apenas as pessoas intersexo que se defrontam com este problema: regra geral, mesmo as pessoas transgénero que apresentem um corpo totalmente congruente com o género atribuído à nascença, podem duvidar seriamente de que o seu género mental seja congruente com esse corpo. Ou sequer que esse «género mental» (vulgo a identidade de género…) seja dual/binária e imutável para sempre.

Em vez disso, parece-me muito menos ambíguo aceitar que as pessoas possam optar pelo papel de género que muito bem queiram, ao qual depois está associada também uma certa apresentação ou forma de expressão. Embora a literatura distinga entre identidade de género e expressão de género, eu prefiro colocar o papel social e a expressão desse papel social no mesmo saco (e questionar a «identidade de género», considerando-a demasiado confusa e vaga para ser determinada em pessoas transgénero), e considerar igualmente que existe uma preferência por determinado papel social, preferência essa, sim, que é de certa forma inata. O que acontece nas pessoas transgénero é que são, regra geral, forçadas a desempenhar um papel de género social do qual não gostam, todo o tempo, apesar de sentirem uma aversão por esse papel e uma atracção muito forte (irresistível) por outro papel de género que não o que lhes foi atribuído à nascença (e posteriormente condicionado de acordo com os estereótipos desse papel).

Uma pessoa transgénero, assim, não precisará de se afirmar como «homem» ou «mulher» (ou ambos, ou nenhum). Essas questões pertencem à esfera da identidade de género. Dirá, isso sim, que pretende desempenhar, nesta sociedade, um papel de género específico, diferente daquele que lhe foi atribuído até então. E é essa a informação que a sociedade deve manter sobre esta pessoa.

Coisas como o nome (se é «masculino» ou «feminino»), o vestuário, o comportamento, etc. têm tudo a ver com o papel de género, mas pouco com o género em si. O que é importante é reconhecer claramente de que o papel de género é, de facto, uma construção social, com a qual temos maior ou menos afinidade. O género, por si só, enquanto elemento de identidade, é algo do foro psicológico: tem a ver com o que sentimos, tem a ver com o que pensamos, mas não é algo que possa ser reconhecido externamente. E como não pode ser visto de fora, não faz qualquer sentido estar a afirmar uma coisa que mais ninguém pode «ver» ou «experimentar»; e muito menos sentido fará necessitar de um «reconhecimento médico» deste estado: seria a mesma coisa que necessitar de uma confirmação clínica de que somos seres humanos.

Afinal de contas, o que é um ser humano? Pergunta que os filósofos fazem há (literalmente) milénios. E o certo é que é muito difícil criar uma definição que, em simultâneo, abarque os sete mil milhões de seres humanos neste planeta, não excluindo nenhum; e que não acrescente a esse número mais uma quantidade de outros seres (orgânicos ou sintéticos). Como em todas estas questões complexas, as respostas simplistas pecam por falhar redondamente. Se dissermos que «um ser humano tem dois pés, duas mãos, uma cabeça com dois olhos, e pertence a um de dois sexos biológicos» vamos imediatamente excluir uma catrefada de pessoas que só têm uma mão ou um pé, ou que não têm um dos olhos (ou nenhum), ou que não apresentam um sexo biológico claramente definido. Mas poderemos então evitar a aparência externa e dizer: «um ser humano é uma criatura que tem o DNA de um ser humano». Definição circular? Sim, mas tem também problemas: então e alguém que tenha defeitos genéticos, por exemplo, uma falha nos genes que impeçam a produção de insulina? Ou dois cromosomas XX para além do Y? Isto é DNA mutante que não «pertence» ao DNA do ser humano. Então teremos de deixar de considerar as pessoas que apresentam anomalias genéticas como sendo membros da espécie humana? Claro que não. E tentaremos então enveredar pelas características mais abstractas: «um ser humano é uma criatura orgânica que tem capacidades cognitivas superiores». Ok, isto permite distinguir seres humanos de robots, inteligências artificiais, e de certos animais que, embora apresentem capacidades cognitivas impressionantes, não têm o mesmo nível de desenvolvimento intelectual do que nós. Mas continuaremos a ter problemas. Então e um ser humano com um QI abaixo de 85 — que não consegue ter capacidades cognitivas «superiores», como pensamento abstracto ou dedução lógica, ou a capacidade de analisar uma situação ou uma ideia complexa, ou que nem sequer tenha capacidade criativa e de «pensar pela sua própria cabeça»? Pasmem-se — cerca de um sexto da população mundial (o que é mais do que a população da China!) tem um QI abaixo de 85! Quer dizer que estas pessoas todas não são seres humanos?…

Normalmente a «definição» de «ser humano» é também ela circular: «aquilo a que chamamos ser humano». É por isso que no passado, infelizmente não tão distante como isso, se consideravam certas pessoas como não fazendo parte da espécie humana. Nem preciso de ir tão longe aos tempos da escravatura; basta pensar no nazismo durante a 2ª Guerra Mundial…

Ser «mulher» ou «homem» (ou nem uma coisa, nem outra; ou ambas) é a mesma coisa. Os anglo-saxónicos têm a seguinte expressão, muito engraçada:

When I see a bird that walks like a duck and swims like a duck and quacks like a duck, I call that bird a duck. — James Whitcomb Riley (ou talvez não)

Esta expressão é na realidade uma introdução à lógica abdutiva. Neste tipo particular de lógica, não se procura estabelecer um conceito de verdade, mas sim de causalidade, usando a explicação mais simples para provar essa causalidade. No caso do pato, podemos, evidentemente, pressupor mil e uma explicações para o que observamos: pode não ser um pato, mas sim um ser humano disfarçado de pato para o imitar. Ou se quisermos ser mais pedantes, pode ser um pato real — o pato selvagem do qual foram domesticados os marrecos (patos domésticos) — e que, obviamente, também andam como os patos, nadam como os patos, e grasnam como estes… embora sejam tecnicamente uma espécie diferente. No entanto, estamos já deliberadamente a «ligar o complicómetro» (como se dizia na tropa!) para falsear a proposição original, encontrando uma explicação extremamente complexa e retorcida que por acaso também se encaixa nos factos. Na lógica abdutiva procura-se sempre a explicação mais simples que se enquadra nos factos (e, como se pode ver, a lógica abdutiva está na génese do método científico, mas isso já é para outra conversa…).

Ora se aplicarmos este tipo de lógica ao nosso quotidiano, então poderemos dizer que se um ser humano anda como uma mulher, veste-se como uma mulher, comporta-se como uma mulher, e sente-se mais à vontade apresentando-se socialmente como mulher, então é, de facto (de uma perspectiva social, externa), uma mulher.

Podemos obviamente inventar cem mil explicações, que passem pelo DNA, pelos órgãos genitais, pelo útero e ovários, pela experiência que passou enquanto criança, etc. etc. etc. para tentar refutar esta lógica. E é o que tem sido feito ao longo dos tempos, e que continua a ser feito por todo o tipo de grupos menos tolerantes, que procuram encontrar uma mística «essência feminina», algures no interior de casa pessoa, e que a distinga, magicamente, das pessoas que têm uma «essência masculina».

Eu, pelo contrário, prefiro limitar-me aos factos observados, e à explicação mais simples. No dia-a-dia, um homem que seja forçado a vestir-se de mulher (seja porque razão for) apresentando-se em público, vai sentir-seextremamente embaraçado. E porquê? Afinal roupas são apenas roupas, e o hábito não faz o monge, certo?

Sim e não; de facto, é verdade, que lá bem no fundo não interessa a roupa que vestimos, ou sequer o comportamento que temos. Mas isso não impede que as pessoas que se apresentam em sociedade como homens (e que se identifiquem como tal) se sintam muito desconfortáveis com a ideia de se apresentarem como mulheres; e vice-versa, claro está. Isto naturalmente é algo que foi condicionado socialmente — mas apesar disso, não deixa de ser um condicionamento extremamente poderoso! Não é suposto que um homem se sinta confortável a comportar-se (e vestir-se) como uma mulher em público, e vice-versa — afinal de contas, é por isso que se criaram os dois papéis de género complementares, para que cada pessoa se sinta confortável (e se identifique!) com um desses papéis e não os «misture».

E, como disse, já que não podemos ler a mente das pessoas, tudo o que podemos afirmar provém da nossa observação externa. Alguém que se sinta confortável a desempenhar o papel de género feminino em público é uma mulher. Essa é a única «definição» que podemos usar de uma forma objectiva, e que qualquer pessoa pode fazer (bastando perguntar à pessoa em questão se sente bem assim como está!), independentemente da capacidade que tenhamos, no momento, de fazer análises ao DNA, TACs e raios-X para ver o interior da pessoa, etc.

Como os papéis de género são construções sociais, mas, enquanto construções sociais estão muito bem definidas, então o que me parece ser mais simples é «identificar» as pessoas pelo papel social que desempenham com maior conforto. Pouco ou nada interessa estabelecer do ponto de vista biológico, orgânico, químico, etc. o que a pessoa é ou deixa de ser.

Os activistas a fazerem o pino…

Basta abrir qualquer documento (ou blog…) sobre identidade de género, e as definições são claras: o género é composto de duas componentes, a identidade e a apresentação. Aprendemos isso como se fossem as aulas na primária: sem questionar. A verdade é que esta «teoria» permite um ponto fundamental — que é o princípio de não-discriminação.

O conceito de identidade de género é novo. Talvez o possamos datar mais ou menos da altura em que o Dr. Harry Benjamin começou a tratar os primeiros pacientes transexuais nos finais dos anos 1940. Nessa altura, a sexologia pouco mais reconhecia do que a existência do transvestismo fetichista. A noção de um homem «sentir-se mulher por dentro» e querer viver como mulher era nova e completamente incompreendida (os casos como o de Lili Elbe eram muito raros e muito pouco documentados). O Dr. Benjamin começou a postular as primeiras ideias sobre o assunto, e foi dos primeiros a criar tabelas de classificação de pessoas transgénero, embora na altura estas consideravam a transgenderidade uma espécie de gradação (e não um espectro) e que estavam irremediavelmente ligadas à sexualidade.

Com o tempo, foi-se criando o actual modelo em que o género se divide em identidade e apresentação, o sexo é biológico mas não binário, e existe ainda o factor da atracção física/romântica. Todos estes quatro eixos podem ser simultaneamente masculinos/femininos, em proporções ou percentagens diferentes; «masculino» não é o oposto de «feminino» (seja em qualquer um dos eixos).

No entanto, é certo que nas pessoas cisgénero estes eixos estão alinhados, de forma mais ou menos «perfeita» (ninguém está nos 100% nesta escala… isso é impossível!), e há obviamente uma fortíssima interacção entre os quatro. Vejamos, pois: numa mulher cisgénero, por exemplo, em virtude de ter um órgão sexual feminino, e se sentir atraída, tanto romanticamente como fisicamente por pessoas que possuam um órgão sexual masculino e que se comportem e se identifiquem como homens, então o seu comportamento irá servir para potenciar a possibilidade de encontrar o parceiro que deseja — isto significa, pois, que irá adoptar um comportamento (e um vestuário) feminino, pois esse será o que potencialmente será mais atraente para o género «complementar».

Ou seja, não podemos desdenhar ou menosprezar a sexualidade nestes quatro eixos. Ela estará lá sempre presente como factor (mesmo que a pessoa se identifique como asexual). E em determinadas circunstâncias, é a sexualidade (e aqui estou a olhar mais para o eixo da atracção física e romântica do que propriamente para a genitália) que «potencia» o comportamento (e, logo, a apresentação). Mas o que é que incentiva esta sexualidade a manifestar-se?

O postulado comumente aceite é de que existe algures embebido no cérebro uma «coisa» à qual se dá o nome (especulativo) de núcleo de género. É evidente que tal coisa não existe — não aparece nos raios X! — e, muito provavelmente, tal como todos os elementos da mente humana, estará espalhada holisticamente pela rede neuronal do cérebro de forma que ainda não compreendemos de todo. No entanto, do ponto de vista explanatório, podemos considerar que tal coisa tenha «existência», pois é através deste núcleo de género que se manifesta uma identidade de género (que por sua vez leva a tudo o resto…).

Esta linha argumentativa teórica, pois, considera que o «núcleo de género» é algo que é criado durante o desenvolvimento embrional, condicionado por uma série de factores (nomeadamente, os cromosomas sexuais no DNA, mas também o meio ambiente em que o embrião se desenvolve), e que, uma vez «criado», se mantém fixo (como muitas outras coisas — por exemplo, a capacidade de aprendermos instantaneamente a mamar para obter alimento). Isto leva à postulação de que quando se começa a desenvolver claramente a noção de identidade numa criança (há quem diga que seja por volta dos 3 anos, mas tal coisa é discutida constantemente pelos pediatras e pedopsicólogos…), já existe um núcleo de género formado, a criança compreende que o género «faz parte de si». É também nesta altura, por exemplo, que se pressupõe que grande parte das pessoas transgénero — e em especial as transexuais — começam a sentir que algo está errado com o seu «núcleo de género».

Embora as consequências — a argumentação científica e lógica — da hipótese de existência de uma «identidade de género» (que, de certa forma, estaria associada a determinadas estruturas no cérebro, o tal núcleo de género) sejam fundamentais para o activismo transgénero, o maior problema desta teoria é partir de um postulado que não podemos provar (como, aliás, todas as hipóteses). O que podemos dizer, sim, é que este postulado — o de que as pessoas nascem com determinada identidade de género, independentemente de como a manifestam — ajuda a elaborar as teorias que melhor se adaptam aos factos. É por isso é que, na ausência de outras teorias, esta tem sido a predominante: para além de não fazer qualquer discriminação, pelo contrário, é uma teoria motivada pela inclusão, também tem o maior poder explanatório.

Tem obviamente um «problema», que é ser um conceito invisível. Ou seja: apenas o próprio pode saber qual é a sua identidade de género real. Os observadores externos poderão inferir essa identidade de género, mas apenas através do comportamento (da forma como se vestem, como falam, como interagem com terceiros, etc.). Isto não causa um problema por si só, pois o mesmo se aplica a imensas teorias da psicologia, psiquiatria, sociologia, antropologia, etc. Apenas é difícil de explicar, enquanto conceito, a terceiros.

Peguemos agora no caso de um homem cisgénero, muito céptico em relação às teorias trans. Ele dirá que a sua «masculinidade» é intrínseca, o que parece indicar que se identifica realmente com uma identidade de género masculina, mas que está irremediavelmente associada ao facto de ter órgãos sexuais masculinos, desejar ter relações sexuais com pessoas que tenham órgãos sexuais femininos e que se identifiquem como mulheres, e que, para o fazer, terá de se «comportar como um homem», pois é isso que (alegadamente) as mulheres procuram num parceiro. Por outras palavras: não é possível descrever esta «experiência de masculinidade» a terceiros. Mas podemos observar pelo comportamento que essa experiência existe. E também podemos observar que, quanto mais a pessoa em questão se identificar com certo estereótipo de género, mais tentará se aproximar deste (em termos de comportamento).

Não podemos, no entanto, dizer que «tudo é comportamento», porque sabemos hoje muito bem que as coisas não são assim. O que eu quero mostrar é que os três eixos estão todos fortemente interligados entre si, e é ao resultado dessa interligação que nós chamamos «identidade de género» (mais por uma questão de convenção). Ou seja, a «mistura» do corpo físico, da atracção por terceiros, e do comportamento adoptado socialmente, é aquilo que, grosso modo, as pessoas cisgénero dizem ser a sua «identidade de género». Por outras palavras: uma pessoa cisgénero, regra geral, não se «sente» masculina ou feminina, e depois é que se comporta de certa maneira, tem atracção física pelo outro género binário, etc. etc. etc. Na realidade é tudo ao mesmo tempo e não é fácil de dizer onde começa uma coisa e acaba outra. Não é assim tão fácil, pois, dividir em caixinhas separadas estes quatro eixos, como fazem os activistas transgénero. Pelo menos é o que eu acho!

O que posso dizer, isso sim, é que a maioria das pessoas são, de facto, cisgénero, e que têm três dos quatro eixos alinhados mais ou menos da mesma forma. Ou seja, a esmagadora maioria dos homens, por exemplo, terá órgãos sexuais masculinos, sentir-se-á física e romanticamente atraído por mulheres, e comportar-se-á de acordo com o que a sociedade espera de um homem — o que lhe trará não apenas maior sucesso com as mulheres, mas também o reconhecimento (o feedback positivo) de uma sociedade que pretende recompensar os indivíduos que mais se identificam com essa mesma sociedade (a sua cultura e as suas interacções sociais).

Só as pessoas transgénero, intersexo, e transexual é que questionam este ponto de vista de que três dos quatro eixos do «género» têm de estar forçosamente alinhados entre si. Não têm, e eles (transgénero, transexuais, intersexo…) são as provas vivas disso. Neles, os três eixos estão desalinhados (usando como referência a norma — a expressão matemática, não social! — da sociedade). Este desalinhamento só é compreensível se houver uma identidade de género que não esteja de acordo com o alinhamento «padrão» (mais uma vez, de acordo com a referência da sociedade). E é desalinhamento propriamente dito — entre o que a pessoa trans sente ser a sua identidade de género e aquilo que a sociedade lhe impõe como identidade de género — que pode causar disforia de género, e, por consequência, outros problemas do foro psicológico e psiquiátrico.

Ou seja: enquanto que ainda é possível forçar uma pessoa a adoptar uma expressão de género com a qual não se identifica, não é possível «forçar» a sua atracção por parceiros (física e/ou romântica), nem a forma como a pessoa se sente interiormente.

A minha grande dúvida vem justamente com esta palavra «sentir». E regresso ao ponto de partida, em busca de uma explicação, e continuando a achar que é circular. É porque me «sinto» mulher que me quero vestir como «mulher»? Mas se toda a minha experiência de vida se baseia na rejeição (interna) do papel de homem — que é o único que conheço — como posso eu «sentir-me mulher»? Como é que eu sei como é que as mulheres se sentem? Esta é justamente a questão feminista, e, quando elas (as feministas) estão calmas e a argumentar logicamente, a minha resposta, se for sincera, é a de que «não sei».

Tudo o que sei, isso sim, é que não me «sinto homem» porque não me identifico, de todo, com o comportamento esperado, as expectativas geradas, ou sequer o vestuário esperado de um homem. Por outras palavras: tendo sido condicionada, a vida toda, a preencher um estereótipo de um género com o qual não me identifico, tudo o que posso afirmar… é isso mesmo. Posso dizer que não me identifico como homem. E sei o que isso quer dizer, pois «sinto» que, ser homem, não é a minha vocação; já a tentei, várias vezes recomeçando e refazendo a minha vida, mas claramente não tenho sorte. Há algo que me bloqueia, e suspeito fortemente que seja a minha rejeição do papel de homem «tradicional» (no sentido de ser consistente com as expectativas da sociedade) que esteja a impedir o meu «sucesso» enquanto homem. No fundo é como se estivesse a treinar para ganhar a medalha de ouro olímpica na natação, passando o tempo todo em piscinas, mas obtendo um resultado medíocre, porque no fundo não gosto de nadar — mas, se calhar, se fizesse ginástica rítmica, com a qual me identifico muito mais, poderia ser uma atleta medalhada.

É por tudo isto que eu pessoalmente tenho muito, muito cuidado com esta expressão: «sentir-se mulher», «sentir-se homem». Na realidade querem dizer muito pouco. Quando rejeitamos o papel de género que nos foi atribuído, fazemo-lo porque «sentimos» que esse papel não é o adequado para nós — ou porque não gostamos desse papel de género? Quando adoptamos o papel de género de um género que não nos foi atribuído à nascença… é porque nos «sentimos» pertencer a esse género, ou porque no fundo apenas sentimos uma identificação com esse papel de género? Reparem na subtileza da diferença!

Porque insisto nesta tecla? Simplesmente porque conheço toneladas de pessoas auto-classificadas algures no espectro trans e que «dizem» pertencer (nem que seja temporariamente) a um género que não lhes foi atribuído à nascença. Ao fazê-lo dizem «sentir-se» desse género, o que os «força» a adoptarem um comportamento desse género… só que, na realidade, não o fazem. E é aqui que a porca torce o rabo! É que, por um lado, dizem «sinto-me X». Mas depois não se identificam com o comportamento de X, mas sim de Y. Ora não há nenhum problema nisto, claro está (é nisso que consiste justamente a grande liberdade de género!). Mas pode causar confusão, não apenas às pessoas com quem interage, mas até mesmo ao próprio.

Um exemplo concreto: uma pessoa à qual foi atribuído o papel masculino à nascença mas que se «sinta» mulher não pode, depois, estar a andar a exibir um comportamento tipicamente masculino — onde claramente se consegue notar que existe verdadeiro prazer nessa exibição de comportamento!

O problema de casos como o anterior é que os sexologistas estão treinados para «procurarem» a tal identidade de género elusiva no interior das pessoas. Quando uma pessoa, cujo género atribuído à nascença foi o masculino, chega ao médico e lhe diz: «Doutor, sinto-me mulher» esta afirmação de identidade nunca é contestada, antes pelo contrário, normalmente é encorajada. Isto porque qualquer especialista na área sabe perfeitamente que é impossível olhar para a mente da pessoa em questão e dizer o que é que ela pensa. Se consistentemente se afirma identificar com o género feminino, então — argumentarão os médicos — é porque possuem, de facto, uma identidade feminina, num corpo masculino, e isso é algo que a ciência médica pode ajudar a «desfazer» (via hormonas e cirurgia), de forma a que o corpo seja o menos masculino possível e o mais adequado a quem tenha uma identidade feminina.

Mas o sexologista não acompanha a pessoa no seu quotidiano; dia a dia, enquanto a pessoa lá vai emborcando umas hormonas, o comportamento continua a ser profundamente masculino. É certo que no caso dos transexuais tardios, existe o handicap a superar, que são as décadas em que se desempenhou um papel que agora vai ter de ser abandonado. Mas em muitos casos isso não acontece: a pessoa acaba por continuar a manter, no fundo, a personalidade que sempre tinha enquanto homem, e essa personalidade, quer a pessoa goste, quer não, vai ser sempre marcadamente masculina — independentemente do corpo que tiver e do que estiver escrito no cartão de cidadão.

Bom. É certo que, quando se admite o género binário como padrão, há um certo facilitismo ao dizer: se alguém «não se sente homem» é porque deve ser «mulher». Mas aqui estamos a cometer um erro grave. O género ou é binário ou não é. Se partimos do pressuposto que não é binário, então as coisas não são complementares: quem «não se sinta homem» não é necessariamente «mulher». É, pura e simplesmente, «alguém que não se sente homem», ponto final. Não é preciso ir mais longe. «Não se sentir homem» é um ponto no espectro do género tão válido como qualquer outro, e é válido por si só; e também, tal como todos os géneros, não implica mais nada do que isso. Lá porque alguém «não se sinta homem» não quer dizer que se tenha de vestir de mulher ou comportar-se como mulher (basta não se vestir de uma forma estereotipadamente masculina, por exemplo…); e nem sequer quer dizer que tem de ter uma atracção romântica e física para com outros homens. Pode ter também por mulheres. Ou por ambos. Não interessa!

Haverão, pois, mesmo entre as pessoas cisgénero, aquelas que se «sentem muito masculinas» e as que se sentem «pouco masculinas» (e idem para o outro género). Esta gradação influencia, por sua vez, todo o comportamento, o papel que desempenham socialmente (afastando-se ou aproximando-se mais do estereótipo), e possivelmente até o vestuário. Isto de se ser «mais homem» ou «menos homem» pode ser uma estupidez, mas o certo é que é perceptível através do comportamento.

Causação ou correlação?

Em ciência, uma das primeiras coisas que se aprende é: «não confundir correlação com causação». Ou seja: só porque duas coisas estão correlacionadas, não quer dizer que uma delas seja a causa da outra. Um exemplo típico:

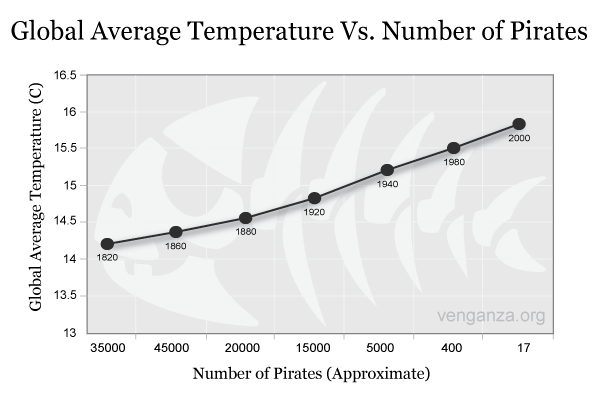

Fonte: Church of the Flying Spaghetti Monster

Este é um exemplo típico dos disparates que se podem concluir quando se estão a discutir coisas que não estão, de todo, correlacionadas. Isto é muito usado em pseudo-ciência para tentar induzir o leitor a acreditar que existem «factos inquestionáveis» que foram determinados «em laboratório», rodeando toda uma narrativa em linguagem «científica», com muitas tabelas e dados e imagens… mas, no fundo, a questão é muito simples: lá porque duas coisas estão correlacionadas (como o aumento da temperatura global do planeta e a redução do número de piratas), não quer dizer que uma cause a outra. Na realidade, não quer dizer nada, a não ser que, de facto, tenhamos dados adicionais que nos permitem comprovar a causação.